The Complete Guide to Memory

你的记忆力是如何工作的?如何记住更多?防止遗忘?

这些问题是你所学习、行动和经历的核心。你的记忆力影响着你所做的一切,从你在学校的表现、职业发展、生活,甚至是你对自我和幸福的感知。

为什么记忆很重要

什么是记忆?普遍认为,记忆是多种认知系统,使我们能在一定时间内存储信息,从而从过去的经验中学习并预测未来。

想更好地记住事情,首先要了解记忆是如何工作的。

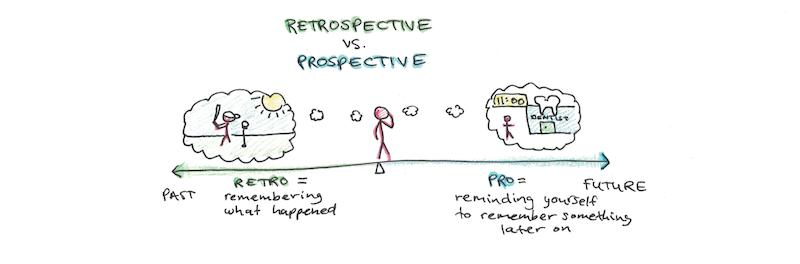

两种基本类型

- 回顾记忆(retrospective memory):记住过去发生了什么。

- 前瞻记忆(prospective memory):提醒自己在未来做什么。

回顾记忆的分类

基于存储的信息类型

-

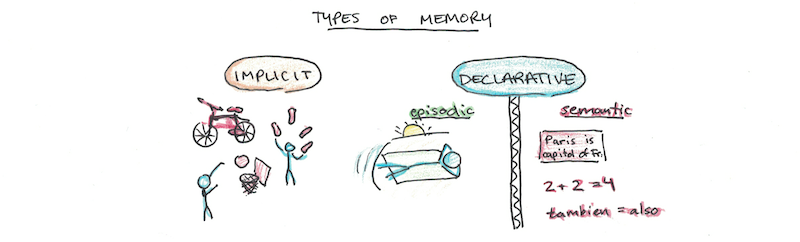

内隐记忆(Implicit memory)

本质上是技能记忆——执行任务的能力。如果内隐记忆失效,你将无法刷牙、沐浴、开车或骑自行车。这种记忆体现在我们的能力中,但我们无法总是用语言和概念来描述我们所知道的东西。 -

陈述性记忆(Declarative memory)

事实和意义(语义)的记忆,或者是事件(情景)的记忆。没有语义记忆,无法理解同事或朋友所说内容的含义。没有情景记忆,难以描述你的一天。

基于持续时间

-

工作记忆(working memory)

在短时间内处理和存储信息。没有工作记忆,与同事交谈、在会议上讨论观点和计划周末都将完全不可能。 -

长期记忆(long-term memory)

作为信息的长期存储。我们几乎所有日常活动都依赖于长期记忆。例如记住回家的路或如何开车。

支撑记忆的三个部分

The Three Parts Underlying All Your Memories

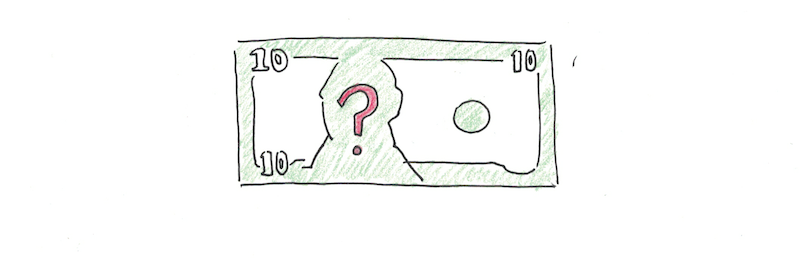

反复观看某物并不能保证我们以后会记住它。

尽管我们经常看到硬币和纸币,几乎有无限的机会学习它们的形状,但很少有人能准确画出其中一张。

为什么我们不能画出一张十美元纸币,但如果我们看到它却能立刻认出来?

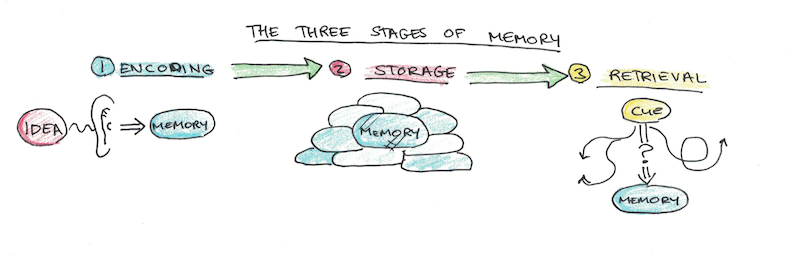

要解开这个谜团,我们需要将记忆事物的过程分解成最基本的组成部分。这些部分是:

- 编码(Encoding)——将信息输入大脑的过程

- 存储(Storage)——将信息保存在大脑的过程

- 提取(Retrieval)——在需要时,从大脑获取信息的过程

编码 :放置记忆进入大脑

Encoding: Putting memories into the brain

编码是将信息因入大脑的过程。没有适当的编码,就没有东西可以存储,之后尝试提取记忆时会失败。提高编码的一种方法就是简单地多次重复信息。研究记忆的科学家将这些重复成为信息的“复述”。

然而,正如十美元的示例,多次重复并不意味着你能成功回忆起信息。是什么让这个案例与你经常使用而记住的手机号有所不同?

当你试图记住手机号码时,你不仅反复看着他,相反你刻意地试图记住它。你可能对自己读了几遍。你可能读了几遍,也许你尝试从记忆中回忆起来,检查自己是否正确并相应地纠正自己。也许你注意到不同数字之间存在一些关系(如有些数字是前面或后面数字的倍数或和)。总之,你运用某些认知策略和过程。你仍然需要重复,但重复只有在与这些策略一起使用时才有效。

同样地,如果你想拥有有效的记忆力,你使用的认知策略将对你以后记住事情的能力产生重大影响。

哪种编码策略最有效 ?

学习意愿:你想要记住重要吗?

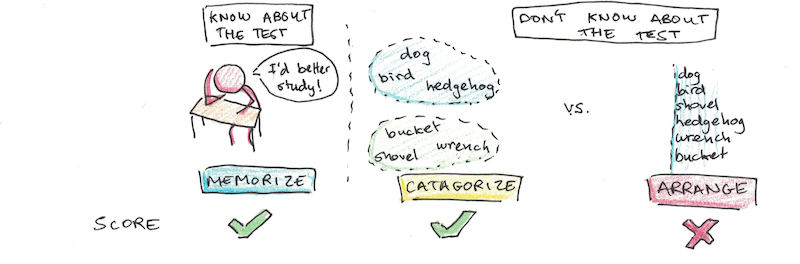

科学家要求学生记忆一系列单词,一组被明确告知要记忆这些单词并会进行测试,另外两组要求对单词进行分类或简单排列成列。

人们会预期,那些刻意记忆单词的学生会比那些进行分类的学生表现更好,然而,情况并非如此。分类和记忆组在测试中的表现相同,而排列组的表现不如另外两个组。

为什么学习意愿没有产生很大差异 ?

简而言之,研究人员发现被告知要记忆的学习将单词分类的方式与明确被告知这样做的学生相同。通过分类,这两个组比只排列单词的学习更深入地处理了单词。结果,他们比排列组更强烈地编码了单词,并取得了更好的测试成绩。

这个实验表明,仅仅有学习意愿并不能让你事后记住它。重要的是你如处理材料,即你用哪些具体策略来处理它,而不是你想要记忆的程度。

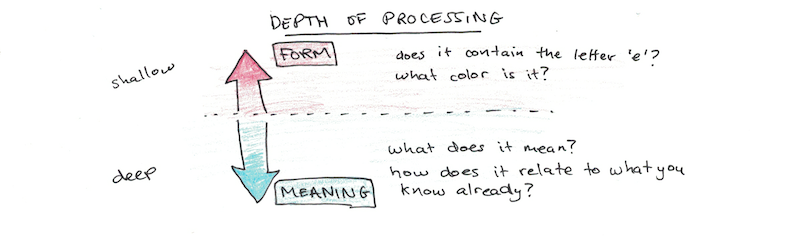

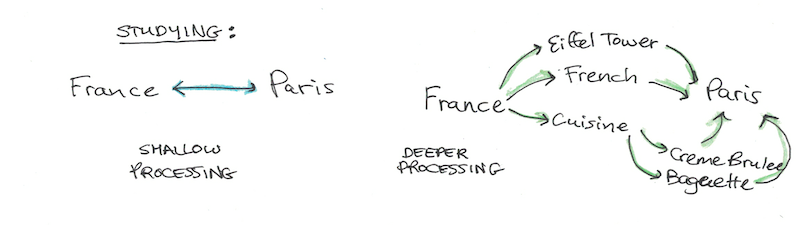

深度加工 :为什么你处理信息的方式决定了你能记住多少?

科学家认为,决定编码成功的一个关键因素是加工深度(the depth of processing)。你处理待学习信息的深度越深,就越可能被记住,那么“深度”加工到底是什么?

本质上,深度加工聚焦于信息的含义

将以下单词列表读 3 遍。读完以后尝试尽可能多地回忆单词:

cabbage, table, river, shirt, gun, square, iron, dentise, sparrow, mountain, land, granite

你记住了多少单词?现在用另一个列表试试同样的方法:

pink, green, blue, purple, apple, cherry, lemon, plum, lion, zebra, cow, rabbit

你记住了多少单词?用以下列表再试一次:

thread, pin, eye, sewing, sharp, point, prick, thimble, haystack, thorn, hurt, injection

你现在记住了多少个单词?很可能你记住了第二和第三列表中的大多数项目,而第一列表中的项目最少。你可能注意到,第二列表中的项目被分成了类别(颜色、水果和动物),而第三列表中的项目都与“针”(needle)有关。相比之下,第一列表中的项目完全不相干。

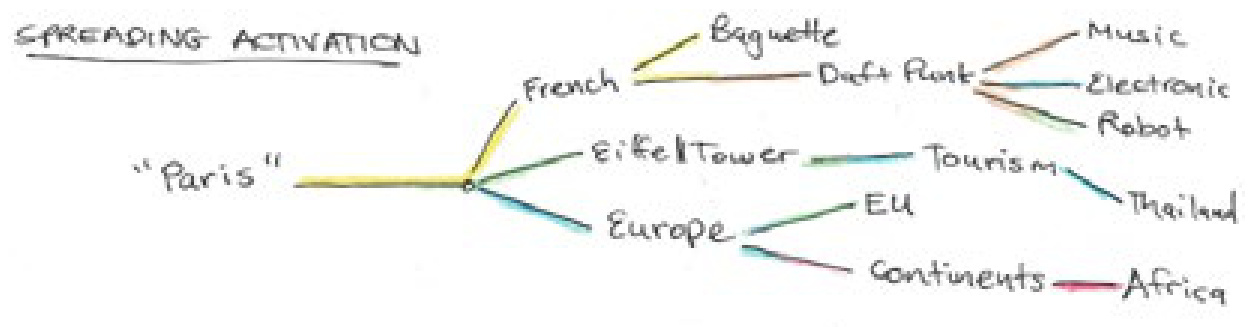

之所以更容易记住后两个列表中的项目,是因为这些项目具有意义上的联系——主观上(有意识或无意识地)被组织成一个特定类别或与一个共同概念相关。赋予信息意义是有益的。因为它利用了扩散激活的过程。

这项研究的主要启示是,结构化信息比无组织信息更容易编码到记忆中。

因此,对笔记施加良好的结构非常有用。结构可以有多种不同的形式——层级结构、流程图、思维导图或其他任何你认为有用的形式。重要的是,特定的技巧能帮助你以简单、清晰和易懂的方式组织学习材料。

分类和结构化并不是你赋予信息意义的唯一方式。

一种能显著提高记忆力的强大技巧是自我解释(self-explanation)。自我解释简单来说就是在学习材料时,向自己提出关于学习内容的问题,用自己的话解释学习材料:

- 这个概念与其他概念有什么关联?

- 这个概念对.....有什么启示?

- 为什么...... 是合理的?

- 我必须采取哪些步骤来解决这个问题?

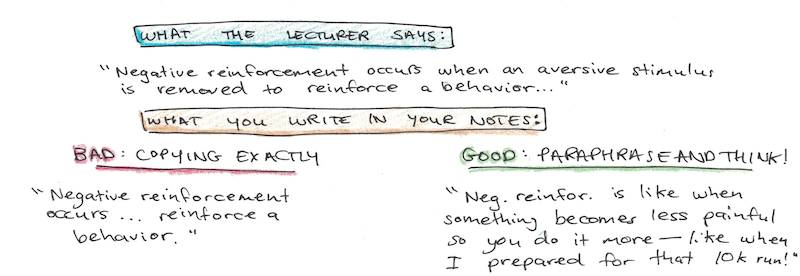

如果你要用不同于教科书或讲师所用的话来解释一个概念,首先你必须处理和理解其含义以及与其他概念之间的逻辑联系,这通过刺激深度加工有效地提高了编码。这与你只是重新阅读教科书或课堂笔记的情况形成鲜明对比,后者只构成浅层加工,并不能导致有效的编码。

在记笔记时,确保不要逐字照抄课本和讲师内容,尽量用自己的话来写。研究表明,用电脑打字笔记会促使人们逐字复制信息(即使明确指示学生用自己的话写),而手写笔记则不会。因此,与手写笔记相比,用电脑记笔记的学生在测试中表现较差。

- 记结构化笔记(无论哪种方式最适合你:层级式、流程式思维导图等)

- 不要死记硬背讲师或课本中的短语,用自己的话解释概念。

- 避免逐字复制信息。用自己的话来表达。

- 避免在电脑上记笔记,用手写笔记代替。

迁移适合性加工:考试取得好成绩的技巧

Transfer-appropriate processing: The trick to acing your exams

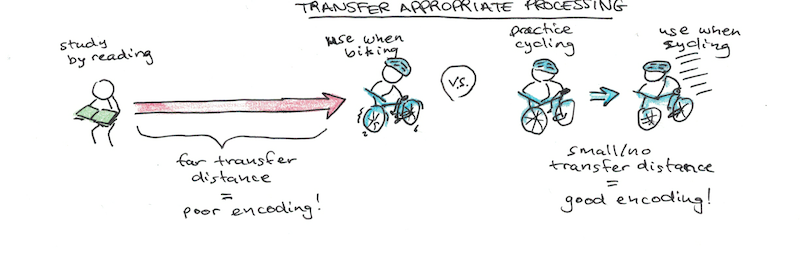

想象一下你学习骑自行车。你可以买一本 200 页的自行车书籍并完美地记住所有内容。如果你参加笔试,你会轻松通过。

现在想象一下你真的去骑自行车。你认为会发生什么?很可能你一上车就会摔跤。

尽管你对骑自行车了如指掌,但缺少了一个关键要素。之所以摔倒,是因为编码时使用的认知过程与在提取过程中需要的认知过程不匹配(即无法正确迁移)。为了有效记忆,练习时使用的认知过程需要与使用过程中的认知过程相匹配。

研究案例作为说明:

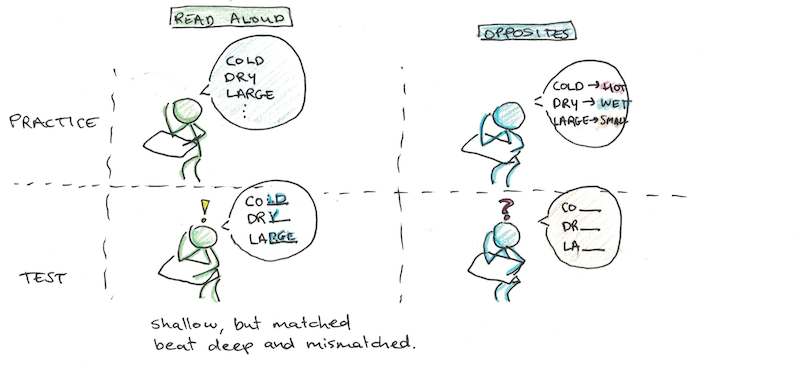

研究人员要求学生要么大声朗读一组单词(浅层加工),要么从它们的反义词中生成这些单词(深层处理)。后来,学生被要求回忆他们能记住哪些单词(自由回忆)或填补单词中缺失的字母(单词片段补全)。

人们会预期浅层加工的学生在两项测试中表现不佳(因为深度加工通常比浅层加工更好——参见前文)。然而,这种情况只在自由回忆测试中成立。令人惊讶的是,在片段补全测试中,浅层加工组的表现优于深度加工组。

如何解释这个令人惊讶的结果?

朗读组是在视觉感知的层面上加工这些单词,而反义词组则是在语义上进行加工——他们在记忆中检索有特定含义的单词。感知层面的信息加工符合知觉任务所需的加工过程,而语义加工符合自由回想时所需要的加工过程(注意单词是根据它们的含义存储在语义记忆中的)。

这个研究的主要意义在于,尽管深度加工对记忆极有好处,但它还不足以让你在考试中表现最好。要进一步提高考试成绩,重要的是练习与考试类似的信息加工过程。

仔细想想要记住的那些信息会怎么考查?是多项选择题?简答题?还是实际应用题?然后使你的练习与应用的情形相配。不相配的练习是记忆不佳的主要原因——他们只是没有按照有用的方式编码。

如果你的考试包括写作论文,一个极好的策略是用预读问题来做阅读。预读问题会迫使你在寻找论点和证据来回答问题,而这正是你在论文式考试中需要的精确过程。

然而,事实证明,适合迁移的加工处理只是影响记忆的一个考虑因素。这是因为有些编码策略通常比其他策略更好,无论它们是否匹配测试格式。事实上,有一种特定的编码策略几乎主导了所有其他策略。这种策略被称为“回忆”,将在后面讨论。

总之,如果你要参加特定格式的考试(例如作文格式),最好的方法是综合运用多种策略。而使用最终考试格式进行练习将教会你按照考试要求处理材料,而回忆则能带来最有效的编码。

因此,理想情况下你应该:

- 将大约 1/4 的时间使用最终考试格式(例如多选题)进行练习

- 将剩余的 3/4 时间使用回想和其他深度加工办法

状态依赖:你的身体/精神状态如何影响你的记忆

State-dependence: How your physical/mental states drive your memory

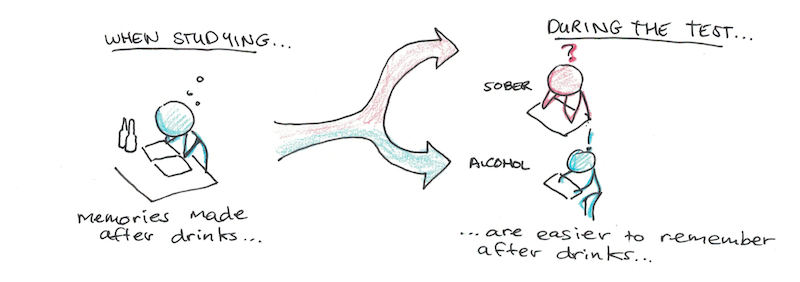

想象以下场景:你明天要准备考试,但今晚朋友要过生日。你决定去参加派对,结果喝了几杯酒。当你回到家时,你喝得相当醉,但还是学习考试内容。第二天早上你去学校参加考试。在考试前喝一两杯酒会更好,还是不喝酒更好?

暂且不考虑你喝醉了可能无法进入学校的事实,科学有一个惊人的答案:为了提高你的表现,你应该补充酒精到与复习时相近的水平(这实际上在一项研究中被证明)。

如何解释这一惊人的结果?

研究表明我们的记忆具有状态依赖性。在编码和提取过程中,我们的心理、生理和化学状态越相似,就越有可能成功记住。记忆依赖于一种化学过程,通过这个过程神经元之间形成并加强了新的连接(通路)。如果你在特定状态下学习,记忆痕迹会编码受这种状态影响的脑活动,并在一定程度上依赖于其重现。

记忆的状态依赖性已被发现存在于各种药物和药物中,包括尼古丁、咖啡因、大麻、利他林或抗组胺药。因此,如果你正在服用利他林等药物,那么在复习和考试期间保持相同剂量是个好主意。如果你在考试时不能喝咖啡或吸烟,那么在复习时最好也避免这些药物。此外,重要的是要认识到,大多数药物对记忆有已知的负面影响,尤其是酒精和大麻。如果你在清醒状态下复习和参加考试,你通过考试的机会最大。

记忆的状态依赖性也适用于其他状态。如果你在好心情时学习,如果你在考试时也保持好心情(其他情绪同理),你更有可能在考试中表现更好。同样,如果你站着学习或进行有氧运动,如果你在考试时也站着或有氧运动,你更有可能记住所学内容。

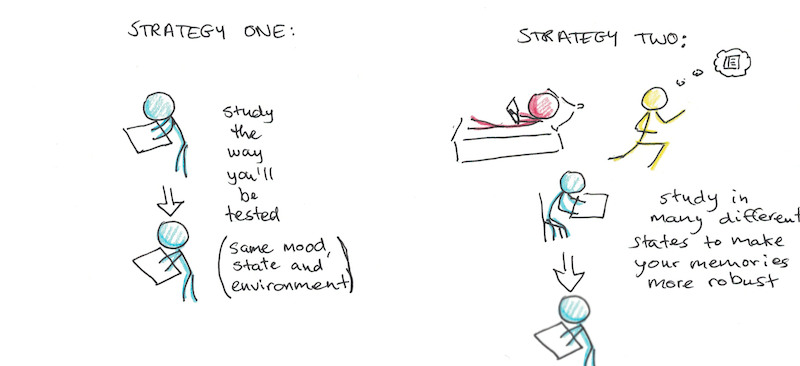

克服记忆状态依赖性的一种方法是尝试在考试时保持相同的学习状态。例如,你可以坐在书桌前复习,同时模拟压力感(例如通过限时回答),假设这些条件在考试中也会出现。

然而,这并不总是可行。另一种方法是尝试在不同心理和生理状态下学习。其逻辑在于你永远不知道考试时处于何种状态,因此最好让记忆不受任何特定状态的影响。例如,你可以在精力充沛和精力不足时都进行复习。此外,无论当前情绪如何,学习都是一个好主意。

总之:

至少将你学习时间中的 1/4 用于模拟你考试时可能的状态(例如坐在书桌前,计时回答问题)

不论你的精神/身体状态如何(在不同情绪下,不同能量水平等)

情境依赖:为什么你的环境很重要

考虑一个日常情境:你从书桌起身去喝杯茶。一旦到达厨房,你就忘了自己要做什么。然而当你回到书桌前,突然又记了起来。

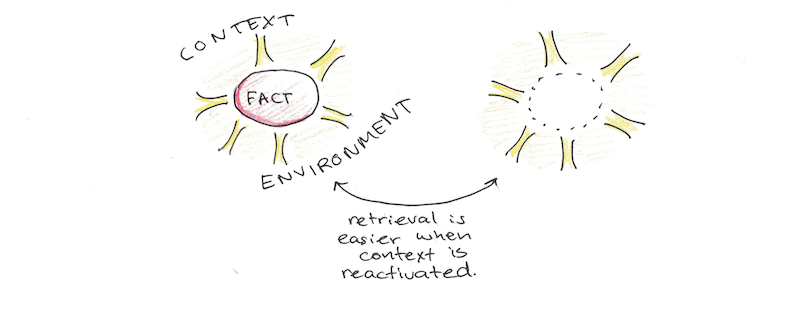

科学家发现记忆严重依赖于情境。情境本质上就是编码过程中存在的任何事物(例如我们所在的环境)。我们的大脑似乎将情境编码为记忆痕迹的一部分,就像在记忆形成的那一刻拍下周围所有事物的快照。

记忆痕迹的成功提取在一定程度上取决于重新激活编码时的情境。由于喝茶的意图是在厨房的情境下编码的,回到厨房就重新激活了喝茶的意图。

要克服情境依赖性,你可以采用与克服状态依赖性相同的两种方法。

第一种方法是模拟考试的环境情境。例如,如果考试地点安静或嘈杂,你就应在相应的环境中复习。你也可以考虑和一两位朋友一起复习,以适应考场中他人可能带来的干扰。一个更好的办法是,直接在你将要参加考试的教室里复习。

第二种方法是在尽可能多的不同情境下复习。研究表明,考前在多个不同房间复习的学生,其考试成绩优于只在一个房间学习的学生,成绩提升幅度可达 30%。

由于环境情境不断变化,所学信息会切实变得 “与情境无关”。换句话说,你在训练自己在任何情况下都能提取已学知识 —— 鉴于你往往无法预测考试中会遇到的具体情况,这种能力非常有用。

学习情境并非仅限于环境。你所使用的特定题目和模拟试卷,也会成为与学习内容一同被编码的 “情境”。因此,针对某个知识点练习的题目越多,大脑在不同情境与目标知识点之间建立的神经连接就越多。大脑建立的 “路径” 越多,日后提取该知识点就越容易。这是因为提取过程对 “特定起点”(即题目的类型或具体表述)的依赖性会降低。

这种情境敏感性的影响,在制作记忆卡片(flashcard)时尤为重要。如果你的记忆卡片 “问题侧” 包含无关信息,或是在真正需要回忆时不会出现的信息,那么到了需要提取记忆的关键时刻,你可能无法记起相关内容。

考虑以下闪卡:

Q: 如何用中文表达“再次”,但仅限于将来会重复的动作?比如要求别人重复他们刚刚说的话……

A: 再

与以下对比:

Q: 再次(未来) A: 再

前者有如此多的上下文,以至于你可能只有在这种上下文中才能记住这个搭配(而当你需要思考这个术语时,这个上下文可能并不存在)。

因此,最好是尽可能少地提供上下文来问自己问题(这样难度最大),或者问很多不同的问题,使用不同的上下文,这样就不需要相同的上下文来成功提取信息。

总之,我们推荐以下内容:

- 在 1/2 的学习时间内,模拟考试的环境条件(嘈杂/安静的环境、类似的干扰、周围的人)

- 对于其他 1/2,学习时交替使用不同的房间、地点和条件,用不同类型的练习题测试自己,什么问题、为什么问题、如何做问题

- 为记忆卡片使用最小限度的背景信息,或者如果可能的话,尝试用不同的方式问自己问题以最大化你的灵活性。

存储:将记忆保存在大脑中

Storage: Keeping memories in the brain

信息编码完成后,接下来需要进行储存。但遗憾的是,遗忘是人类大脑运作的重要特征之一。大多数人都记不起三周前周二的晚餐吃了什么,却都能回忆起自己的初吻。

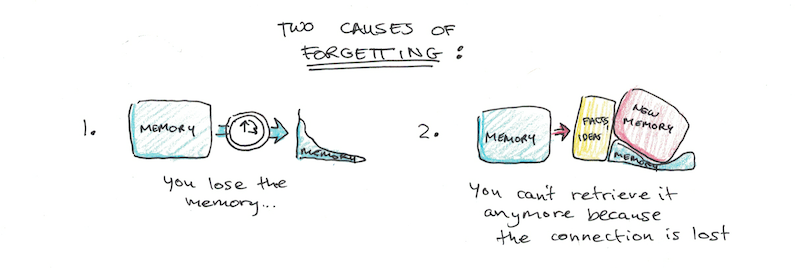

遗忘通常由两种不同过程导致:

- 储存失败:信息之所以被遗忘,可能是因为大脑随时间推移丢失了这些信息。

- 提取失败:信息或许 “存在” 于大脑中,但我们无法访问它。

从实验角度看,很难将这两种过程区分开,但由于它们本质上是独立的机制,我们在探讨记忆运作原理时,会分别对其进行分析。

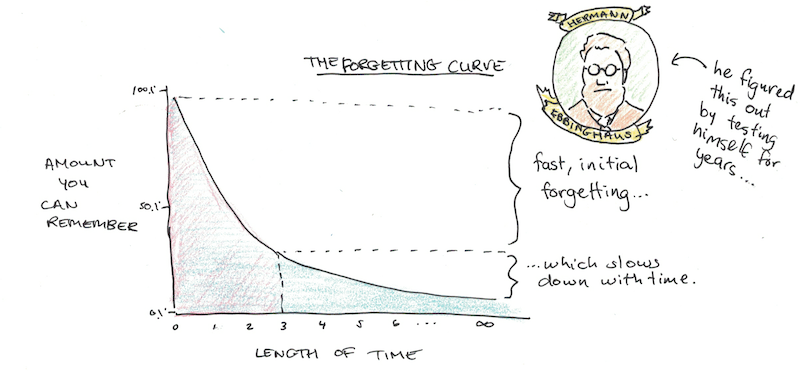

著名实验心理学家赫尔曼・艾宾浩斯(Hermann Ebbinghaus)最早对遗忘的发展规律展开研究。他发现,遗忘遵循指数衰减规律:在学习后的最初几小时内,能成功回忆的内容数量会快速下降;而从第二天开始,遗忘的速度会显著放缓,内容的丢失量也相对较少。

尽管遗忘曲线的具体形态可能因人而异,且受多种与学习材料相关的因素影响(例如材料的难易程度、趣味性,以及编码的效果等),但它大致会呈现 “指数曲线” 的特征 —— 前期遗忘速度快,后期遗忘速度逐渐减缓。

那么,我们最初为何会遗忘信息?又能采取哪些方法来对抗遗忘过程呢?

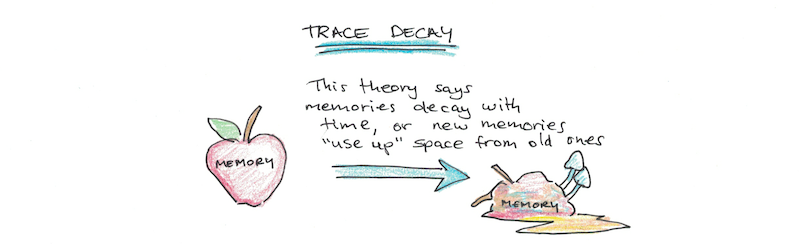

痕迹衰退:你的记忆会随时间褪色吗?

关于遗忘最基础的解释与时间的流逝有关。我们的记忆痕迹储存在活组织中,而活组织必然会随时间发生变化。一个众所周知的事实是,神经元之间的连接会随时间推移而衰退,因此,储存在这些连接中的记忆痕迹也会随之减弱。

此外,记忆衰退还可能存在另一个原因。令人意外的是,形成新记忆或许正是我们遗忘的部分诱因。当新记忆形成时,大脑的记忆中枢 —— 海马体中会产生新的神经元,这会改变海马体的结构及其连接模式。由此导致的结果是,旧有记忆变得更难提取。

因此,若你需要将旧信息保留在记忆中(例如为应对期末考试),在学习新内容的同时复习旧内容会是个不错的办法,否则旧信息可能会被新信息取代。

我们建议你制定一份旧知识复习计划(即使每天仅用几分钟也足够),并将其穿插在新知识的学习过程中。如果你在一天内学习多个不同学科 / 主题,这种做法就更为重要 —— 因为此时你的记忆尚未能从睡眠带来的保护性巩固过程中获益。学习新内容会影响旧内容提取,还有另一个原因,我们将在 “干扰” 部分对此展开讨论。

总而言之,我们的建议如下:

- 将约 1/10 的学习时间用于复习旧内容。

- 在学习新内容的过程中,穿插短暂的旧内容复习时段。

巩固与睡眠:让生物学为你工作

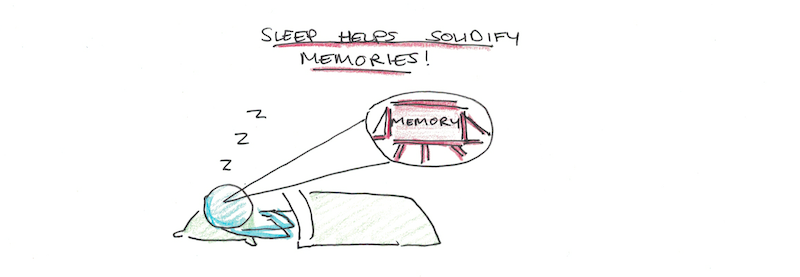

学习并非在停止学习时就宣告结束。要让记忆痕迹在长期记忆存储系统中永久确立,脑组织必须发生结构性的生理变化 —— 神经元之间需形成并稳固新的连接。

这些变化并非即时发生,而是需要时间。在科学领域,近期记忆转化为永久记忆的机制被称为 “记忆巩固”(consolidation)。尽管清醒状态下也会发生一定程度的巩固,但睡眠才是记忆巩固的主要时段。

你是否曾为考试通宵复习过?如果有,那次考试的成绩是否与你睡足整晚安稳觉后的考试成绩相当?答案很可能是否定的。研究人员已明确发现,睡眠不足会损害记忆巩固过程、削弱学习效果。事实上,(学习前或学习后)睡眠不足会使陈述性记忆测试的成绩下降 20%-50%,;此外,长期睡眠不足还会对记忆造成永久性损伤。

另一方面,你可以将睡眠作为学习间隙的强效辅助工具。你或许听过 “高效小睡”(power naps)—— 即通过短时间睡眠恢复精力。如今已有充分证据支持小睡的有效性:白天小睡能借助睡眠触发的巩固过程,保护记忆免受 “痕迹衰退”(详见 “痕迹衰退” 章节)和 “干扰”(详见 “干扰” 章节)的影响。换句话说,与同样时长保持清醒相比,小睡能让你忘记更少已学内容。

若你决定尝试小睡,需注意睡眠的不同阶段:

最长 20 分钟的小睡能有效恢复精力,但不足以进入记忆巩固发生的深度睡眠阶段。

若想强化记忆,至少需要睡眠 60 分钟。但 60 分钟的小睡存在一个缺点 —— 醒来后约 30 分钟内会处于昏沉状态(因从深度睡眠中途醒来)。

因此,最佳选择是完成一个完整的 90 分钟睡眠周期。醒来后,你不仅会感觉神清气爽,记忆也能从巩固过程中获益。

此外,研究发现另一个有效策略是:将学习安排在睡前的晚上时段。

总而言之,我们的建议如下:

- 若需恢复精力,可进行 20 分钟小睡。

- 学习结束后,可进行 90 分钟小睡以巩固记忆。

- 将学习安排在睡前,以充分利用睡眠带来的记忆巩固益处。

干扰:学习新事物会阻碍你的旧记忆吗?

你还记得两周前的晚餐吃了什么吗?再回想一下几年前你最喜欢的一次旅行 —— 关于那次旅行,你能记起多少细节?很可能你记不起晚餐的内容,却能回忆起旅行的一些片段,尽管旅行发生的时间远比那顿晚餐早得多。

这个例子说明,遗忘并非简单的 “记忆随时间衰退”。我们的记忆在很大程度上依赖于线索(cue)。线索本质上是任何与记忆痕迹相关联的事物(如实物、场景、时间段、词语、问题、概念等),只有线索被激活,记忆痕迹才能被提取。

若同一线索与多个记忆痕迹相关联,提取某个特定痕迹就会变得困难 —— 因为线索一旦被激活,刺激会同时扩散到所有相关的记忆痕迹,这些痕迹会相互竞争,以进入意识层面。

回到上述例子:如果你通常在同一个地方用餐,那么许多不同的晚餐会与相同线索(用餐环境)关联。因此,很难提取出一周前某顿特定晚餐的记忆。相反,你可能很少有过完全相同的旅行经历,旅行相关的情境没有与其他记忆重叠,因此更容易记起旅行的细节。

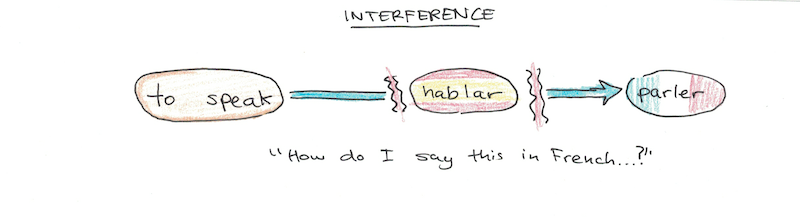

当其他记忆与某一记忆共享相同线索,导致该记忆提取受影响时,这种现象被称为 “干扰”。如果你学过第二语言,或许亲身经历过这种干扰:想不起一门语言的词汇,脑海中反而冒出另一门语言的词汇。这种情况下,干扰未必导致记忆丢失,而是使记忆痕迹被 “阻断”,暂时无法提取。

研究发现,克服 “阻断性干扰” 的唯一方法是有意识地努力回忆正确的记忆痕迹(这可能需要时间,需保持耐心)。但干扰也可能导致永久性记忆丢失,记忆研究领域将这种现象称为 “提取诱发遗忘效应”(Retrieval-Induced Forgetting, RIF)。

一项实验对此进行了证明:

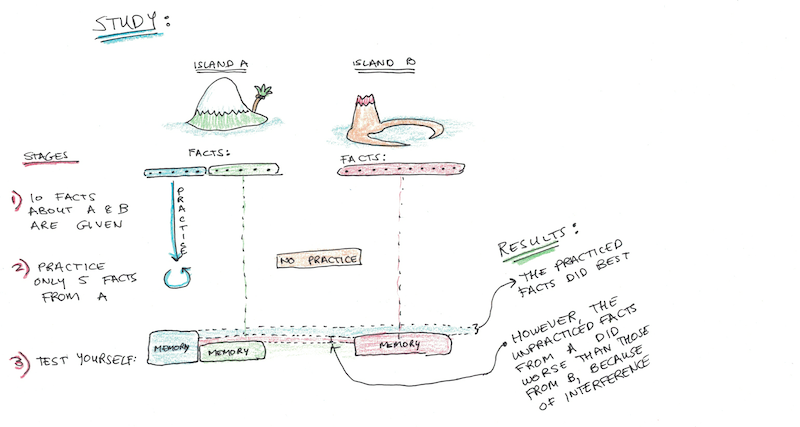

- 学生学习两个岛屿(A 岛和 B 岛)的知识,每个岛屿各包含 10 个地理事实。

- 随后,他们被要求提取 A 岛 10 个事实中的 5 个(进行提取练习)。

- 最后,测试他们对所有事实的记忆情况。

你认为学生关于岛屿 A 的记忆发生了什么变化?

不出所料,提取练习提升了 A 岛那 5 个被练习事实的记忆留存率(正确率高于 B 岛未被练习的事实)。但同时,A 岛未被练习的 5 个事实,其记忆效果反而变差(与 B 岛相比)。是什么导致了这种效应?

A 岛是 A 岛相关信息的 “情境线索”,B 岛是 B 岛信息的线索。当 A 岛的 5 个事实被提取时,它们与线索的关联被加强,而剩余 5 个未被提取的事实,与线索的关联则被削弱(详见 “测试效应” 章节)。

这一研究对学习的核心启示是:选择性提取练习能显著提升被练习内容的成绩,但可能会损害未被练习内容的记忆。

我们如何对抗由干扰引起的遗忘?

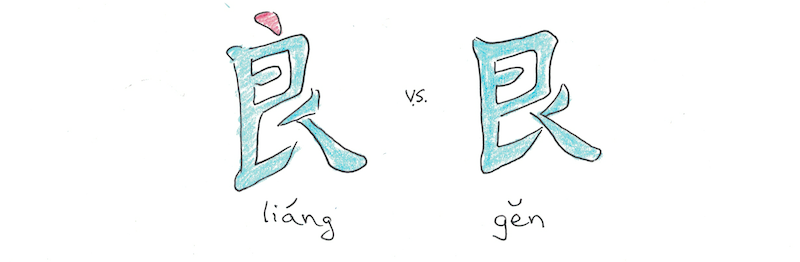

克服干扰的一种方法是通过使其明确化。如果你经常混淆某些概念,那么将它们并列对比、同时复习。

无论学习什么内容,都应尽可能让不同概念具有 “独特性”迫使大脑将它们编码为不同的记忆痕迹。例如,通过 “对比分析”,突出不同概念的差异点。

另一种有效策略是整合概念。例如,记忆某一动植物科属的成员时,尝试找出成员间所有可能的关联(如形态特征、生活习性的联系)。后续提取这些成员的信息时,它们不会再为进入意识而竞争 —— 因为它们已被 “整合编码”,紧密关联在一起。此时,概念间不再是 “相互阻断”,而是可以被同时提取。

研究表明,学习目标也会影响对抗干扰的效果:

若学生关注 “与他人的成绩比较”(竞争性目标),往往会采用表面化的学习方式(不主动寻找概念间的关联)。

若学生以 “掌握知识” 为目标,则更倾向于深度加工(如建立不同概念间的联系),从而减少干扰。

总之,我们建议如下:

针对易混淆的概念,进行并列复习。

通过 “对比分析”,明确不同概念的差异。

整合概念(寻找概念间的关联),避免记忆竞争。

以 “掌握知识” 为学习目标,而非关注他人表现

间隔效应:学得更少,记得更多

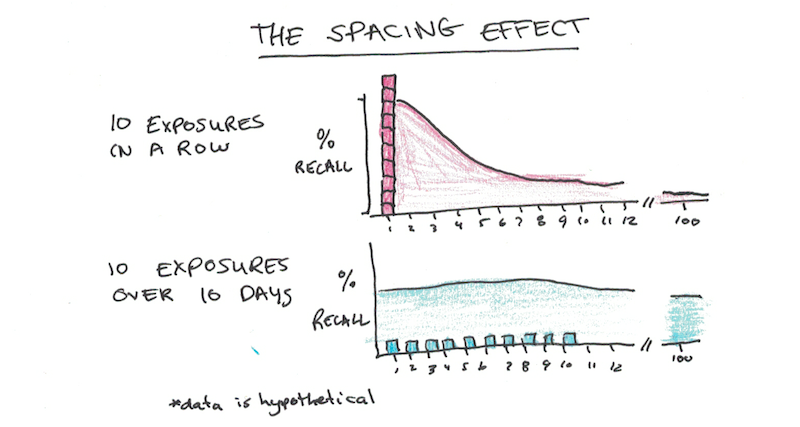

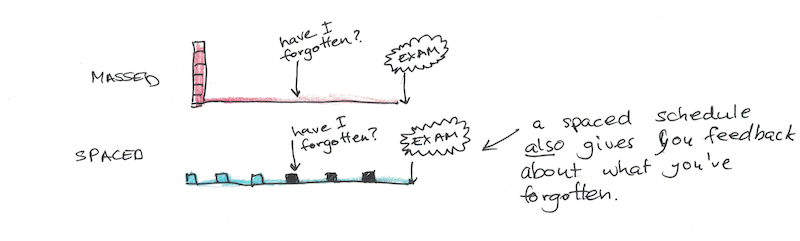

间隔效应(Spacing Effect)无疑是记忆科学领域最重要的发现之一。间隔学习的核心思路是:若想在特定测试中达到相同的成绩,将学习任务拆分成多次会话分散进行,相比一次性完成所有学习,你所需的总时间会显著更少。

著名心理学家赫尔曼・艾宾浩斯(Hermann Ebbinghaus)曾以自身为对象开展实验,可直观说明这一效应:

艾宾浩斯在连续两天内学习两份单词表。第一天,他花 1 分钟学习 A 表,花 7.5 分钟学习 B 表。到了第二天,他需要再花 20 分钟才能完全记住 A 表;但要记住 B 表,只需额外再花 7.5 分钟。

通过更均匀地分散 B 表的学习会话,艾宾浩斯为自己节省了约 1/4 的总学习时间。同理,若你一次性连续花 3 小时备考,将时间拆分成 2-3 个等长时段、分散到数天内完成,总耗时可能会少于 2 小时。

一般来说,学习会话拆分得越分散,你所需的总时间就越少。科学家建议,学习间隔应约为测试间隔的 10%-20%。如果你的考试在 10 天后,每天学习一次能让你收获最大益处;如果考试在 6 个月后,你则应每 20 天学习一次。

间隔学习不仅能显著节省时间,还能提升长期记忆留存率。每次学习会话之后,无论是即时睡眠还是延迟睡眠,都能为记忆材料的巩固提供新的机会(我们在前面章节已探讨过记忆巩固过程)。此外,间隔学习能让你有更多机会将学习材料与更多 “状态和情境”(身体状态、心理状态、环境情境)相关联,这会让你未来提取记忆时更轻松(详见 “状态依赖性” 与 “情境依赖性” 章节)。

最重要的是,间隔学习能有效让你的大脑感知到 “遗忘正在发生”—— 这是一次性集中学习(即单次会话内连续学习数小时)无法提供的关键信号。研究发现,这种 “遗忘信号” 会自动促使学习者采用更有效的编码策略。

间隔效应是心理学中极具稳定性的现象,且对各类学习材料都极为有效,包括外语词汇、数学题目、空间信息等。

间隔重复(Spaced Repetition)的核心思路是:为实现 “时间效率最大化” 与 “记忆留存最久化”,对某一特定概念的复习应在该概念即将被遗忘时进行。由于目前没有能精确计算 “遗忘临界点” 的公式,你需要结合自身情况进行尝试。从实用性角度出发,最佳选择或许是使用搭载了间隔算法的专业软件。

尽管目前尚无研究对比不同 “间隔重复算法” 的效果,但主流选择包括 Anki、Quizlet和 SuperMemo。我们建议你尝试 “跨平台免费、明确标注所用算法且支持自定义调整” 的软件(我们的首选是 Anki)。

需谨记,间隔效应并非无限有效。例如,10 个 1 分钟的学习会话,效果很可能不如 1 个 10 分钟的学习会话。这是因为每次开始新的学习会话都存在一定 “启动成本”(你需要重新集中注意力、将学习材料载入工作记忆等)。因此,复杂学科可能需要更长的单次学习时长才能保证学习效果。比如,对你的工程学课程而言,每周安排 3 次 1 小时的学习会话,可能比安排 6 次 30 分钟的会话效果更好。具体如何安排,完全取决于你所学习的学科本身。

总而言之,我们建议如下:

- 避免集中学习(即单次会话内连续学习数小时);

- 将你的学习会话拆分成多个小时段,分散到更长的时间范围内完成;

- 学习会话之间的间隔应约为测试间隔的 10%-20%(例如:10 天后考试,每天学习一次);

- 对每个概念 / 主题的复习,应安排在你即将遗忘它的时间点附近(由于没有精确计算的公式,这需要你结合自身情况尝试调整);

- 考虑使用记忆卡片类软件(如 Anki、Quizlet、Supermemo)。

提取:访问您大脑中的记忆

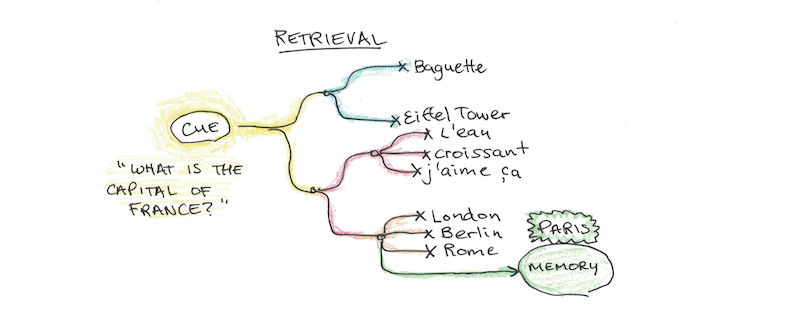

提取(Retrieval)是获取存储在记忆中信息的机制。记忆痕迹的成功提取,关键取决于它与线索(cues)的关联。线索指任何与记忆痕迹相关联的事物(实物、场景、时间段、词语、问题)。科学家认为,记忆是通过 “扩散激活”(spreading activation)过程被提取的:一旦某个线索在大脑中被激活,激活信号会从线索扩散到目标记忆。一个记忆痕迹可以与无数个线索相关联。若没有任何相关线索被激活,即便该记忆痕迹在记忆中储存完好,也无法被提取。

举个例子,请遮住页面其余部分,尝试回忆以下国家的首都:

韩国(South Korea)

叙利亚(Syria)

丹麦(Denmark)

哥伦比亚(Colombia)

阿富汗(Afghanistan)

泰国(Thailand)

委内瑞拉(Venezuela)

土耳其(Turkey)

你能记起所有国家的首都吗?你是否感觉自己知道这些首都的名字,或许之后能回忆起来?这种情况可能就是 “舌尖现象”(tip-of-the-tongue phenomenon):你知道自己掌握某件信息,但暂时无法回忆起来。现在,在一点提示的帮助下再尝试一次:

韩国(South Korea)—— 首字母 S

叙利亚(Syria)—— 首字母 D

丹麦(Denmark)—— 首字母 C

哥伦比亚(Colombia)—— 首字母 B

阿富汗(Afghanistan)—— 首字母 K

泰国(Thailand)—— 首字母 B

委内瑞拉(Venezuela)—— 首字母 C

土耳其(Turkey)—— 首字母 A

这次你记起所有首都了吗?你很可能记起了更多。这是因为首字母充当了与首都名称相关联的有效线索:当线索被提供时,储存首都名称的记忆痕迹会被自动激活。

那么,记忆提取过程究竟如何运作?它对学习有哪些启示?我们又能采取哪些方法,来最大程度提高成功提取信息的概率呢?

激活扩散:快速获取你的记忆

想象一下,你正在为一场关于世界所有首都的考试做准备(给出一个国家,你需要说出它的首都)。如果你采用最基础的学习策略,你只会简单地记住每个国家与其对应的首都之间的匹配关系。或者,你可以查看这些首都的图片,或许还可以观看简短的视频 —— 视频里有人说这个国家的语言、游览首都的景点等等。

哪种策略会更有效呢?

第一种策略可被称为 “浅层” 加工(shallow processing),因为你没有给这些信息赋予任何额外的意义。你只是在线索(国家)和目标记忆(首都)之间建立了唯一的关联。第二种策略则被称为 “深层” 加工(deep processing),因为你会建立大量关联 —— 将首都、国家、该国人民、该国景点等信息相互联系起来。

如果你采用第二种策略,你就是在利用自己记忆的结构。科学家认为,记忆的运作遵循 “扩散激活”(spreading activation)原则。当你接触到某个概念(比如一个国家)时,大脑中代表这个概念的神经通路就会被激活。随之而来的是,编码密切相关概念的邻近神经通路也会被激活,相关的图像和想法就会浮现在你的脑海中。例如,当有人提到 “法国(France)” 时,你可能会想象出法国国旗、埃菲尔铁塔、法国葡萄酒、奶酪等等。这个激活过程会持续扩散到越来越多的概念,直到你开始思考其他事情为止。

如果你之前已经将这些图像(埃菲尔铁塔、葡萄酒、奶酪等)与 “法国(France)” 和 “巴黎(Paris)” 都建立了关联,那么 “法国” 这个线索就会激活更多相关线索(埃菲尔铁塔、葡萄酒、奶酪等),这些线索共同产生的激活强度会超过 “法国” 这一个线索单独产生的激活强度,而这些激活会扩散到与之关联的记忆痕迹 ——“巴黎” 上。相反,如果你只是表面地学习 “法国 - 巴黎” 这一对应关系,那么看到 “法国” 这个词本身,可能无法产生足够的激活来触发 “巴黎” 的记忆痕迹。

扩散激活理论带来的核心启示是:要想最大限度地提高记住新概念的概率,你应该尝试在新概念和你已有的知识之间建立尽可能多的关联。如果一个目标概念与其他许多概念都有关联,那么它被激活(并被提取)的概率,通常会远高于那些只与少数概念有关联的目标概念。

总而言之,我们建议如下:

- 学习新概念时,将其与你已有的知识联系起来。

- 你在新概念和旧有知识之间建立的关联越多,记住这个新概念就会越容易。

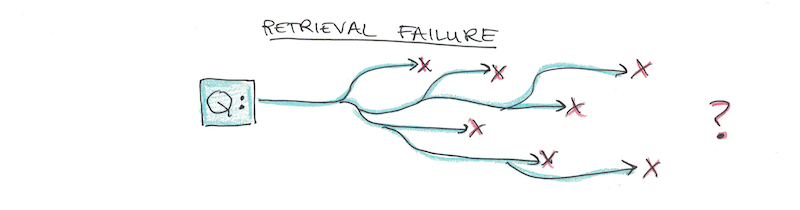

提取失败:考试中卡壳怎么办

提取失败,即无法记起记忆痕迹,可能由多种原因造成。其中一个原因是学习时注意力不集中。研究人员发现,与一次只专注于一件事的学生相比,学习时同时进行另一项任务的学生,在后续测试中的表现会差30%-50% 之多。这些结果表明,多任务处理 —— 即同时进行多项活动 —— 对学习的危害尤其大。

提取失败的另一个原因是被激活的线索数量不足。线索是与目标记忆痕迹相关联的信息片段,要提取记忆痕迹,就必须激活这些线索(有关情境线索的更详细解释,请参见 “提取” 和 “干扰” 部分)。

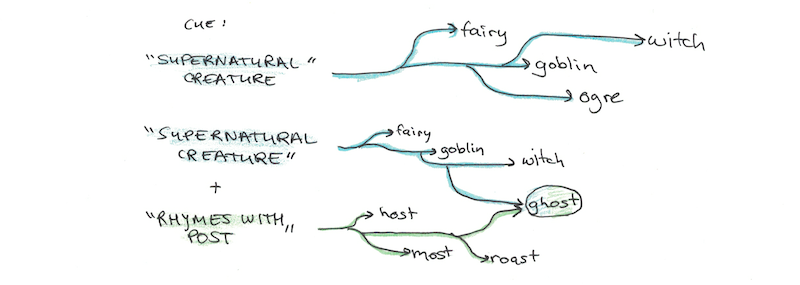

如果同时激活更多线索,从线索到目标记忆痕迹的激活扩散速度会更快。为了说明这一点,可以尝试下面这个小实验:

想出任意一种超自然生物的名字。

现在,想出一种与 “post”(英文含义:邮递、柱子)押韵的超自然生物。

你是第一次就想到 “ghost”(英文含义:鬼魂),还是直到第二个问题提出后才想到?第一个问题只给了你一个线索,这导致了多个可能的目标记忆。例如,你可能想到了仙女、地精、天使之类的生物。第二个问题给了你两个线索。这两个线索共同对 “ghost” 这个词产生了足够的激活,其强度远超其他概念的激活程度。因此,“ghost” 这个词被成功提取出来了。

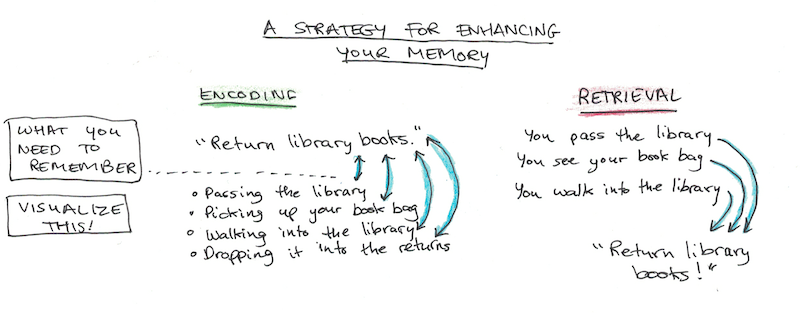

再来看一个日常生活中的例子:你坐在厨房餐桌旁时,决定要把一本书还给图书馆。之后,你放学路过图书馆,却忘了还书。然而,当你回到家,看到厨房餐桌时,突然就记起来了。记忆痕迹会与编码时所处的情境一同被编码。尽管图书馆无疑是比厨房餐桌更相关的情境线索,但在编码(即产生还书意图)时,存在的是厨房餐桌 —— 而非图书馆,因此厨房餐桌与还书意图一同被编码了。

当你形成一个意图时,尽可能生动地想象自己在期望的情境中执行期望的动作,会非常有帮助。例如,想象自己路过图书馆、走进图书馆大楼、把书还回去的场景。关注细节 —— 在图书馆周边走动时,你可能会看到哪些物体 / 建筑?通过这样做,你会将 “路过图书馆”(以及周边物体)这一线索与 “还书” 这一意图关联起来。之后当你路过图书馆时,这个线索会自动触发你的还书意图。

如果在考试中难以记起某个重要概念,你需要激活尽可能多的相关线索。例如,尝试想象自己处于学习时的情境中。尽可能生动地去想象 —— 想象自己拿着打开的课本、记笔记、坐在书桌前的样子。仅仅是想象编码时的情境,就可能帮助产生足够的激活,从而成功提取记忆痕迹。

此外,还可以尝试回忆你学习这个难以记起的特定概念时所处情境的细节(比如这个概念在课本的哪一页、学习这个概念之前和之后你还学了哪些其他概念)。需要注意的是,要成功提取记忆,激活相关线索至关重要。由于我们的记忆运作方式类似快照(编码时存在的所有事物都会与记忆痕迹一同被编码),这些线索既可以是相关的(如相关概念),甚至也可以是完全不相关的(如学习时的时间,甚至是学习前后吃的午餐等)。

总而言之,我们建议采取以下方法:

为了更好地记住未来要在特定时间和地点做某件事:

生动地想象自己正在做这件事(例如,想象自己路过图书馆并把书还回去)

想象需要记起该意图的情境细节(物体、建筑、人物)

如果在考试中无法记起曾学习过的某个特定概念:

主动回忆尽可能多的与该概念相关的其他概念

主动回忆尽可能多的在学习该概念之前和之后学过的其他概念

想象自己处于学习时的情境中(如坐在房间里的书桌前等)

尝试回忆你学习该概念的时间、地点,当时的心情以及那天发生的事情

练习测试:提升记忆力的最强技巧

科学家发现,无论你即将参加何种类型的考试,通过练习测试进行复习,成功的概率都会最大。为了说明这一点,我们来看下面这项实验:

学生们参加了一场时长 20 分钟的统计学讲座,讲座被平均分为 4 个小节。每小节结束后,第一组学生进行练习测试(无反馈),第二组学生需要重新学习讲座内容,第三组学生则进行心算。讲座结束后,所有学生都参加了一场最终测试。

尽管重新阅读组接触学习材料的时间更长,但他们在最终测试中的表现却远不如测试组(相差 30%)。此外,重新学习讲座内容的学生,其表现并不比进行完全无关的心算任务的学生好。

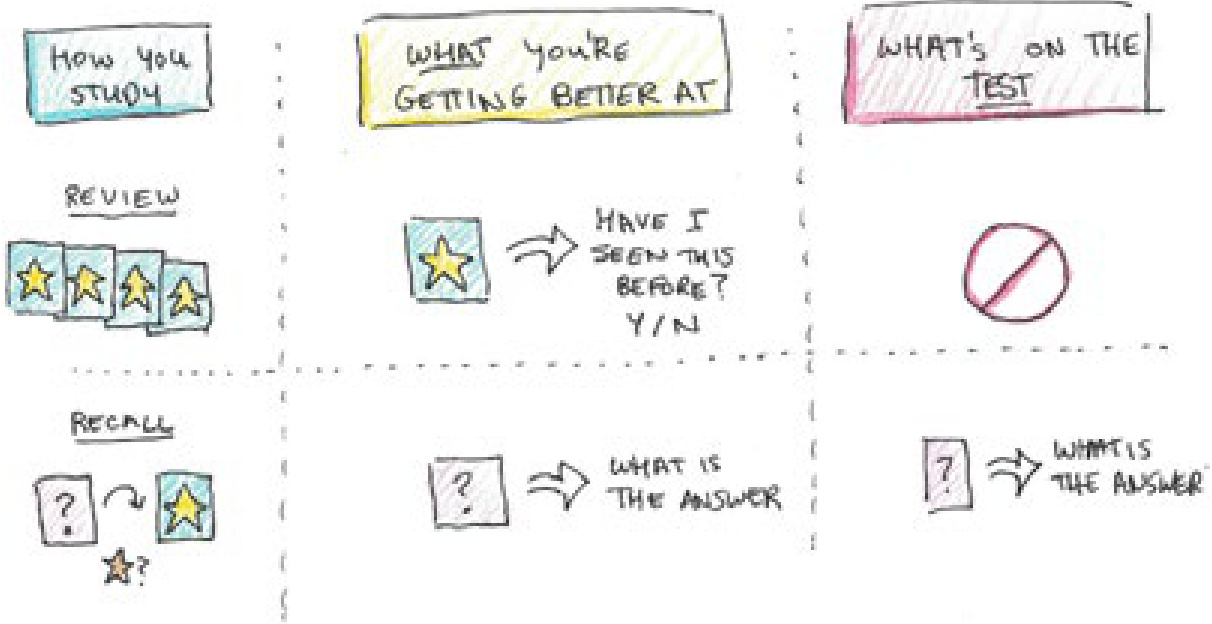

大量研究表明,即便不提供反馈,测试在提高记忆保持率和考试成绩方面的效果也优于重新学习。这一现象被称为 “测试效应”。然而,并非所有测试的效果都相同。只有当你使用特定的提取模式 —— 回忆 —— 进行测试复习时,练习测试才能让你获得最大收益。

回忆是指在看不到正确答案、也没有选项可供选择的情况下,提取记忆痕迹的一种方式。回忆类问题的例子包括:“加拿大的人口是多少?” 或 “‘星期一’对应的德语单词是什么?”

回忆的对立面是再认,再认是指在看到正确答案,或看到包含正确答案的一组选项时,提取记忆痕迹的方式。再认类问题的例子包括:“加拿大的首都是渥太华还是蒙特利尔?” 或 “‘星期一’对应的德语单词是 Dienstag(星期二)还是 Montag(星期一)?”

无论最终对你的知识掌握程度采用何种测试形式,回忆式测试都远优于所有其他基于再认的学习方法。其中一个原因是,回忆式测试会自动促使你对学习材料进行更深层次的加工。在上述研究中,随着讲座小节的推进,测试组学生所做的笔记比其他组学生更加详尽(他们自己并未有意识地察觉到这一点)。

更重要的原因在于,再认对大脑来说难度较低,因为大脑清楚地知道需要从记忆中提取哪个概念。如果你重新阅读笔记,实际上是在问大脑:“我知道这个内容吗?听起来熟悉吗?” 如果你之前至少已经学习过一次这些笔记,就相当于在告诉大脑:“我之前见过这个内容,没必要再付出额外努力了。”

相反,回忆需要付出努力,因为大脑必须确定要提取的目标记忆是什么。如果你通过回忆的方式自我测试(即没有提示、也没有选项可供选择的问题),大脑就必须构建从问题到目标概念的提取路径。通过这种方式,这条路径会得到强化(或形成新的路径),从而使之后提取该概念变得更加容易。

需要注意的是,回忆必须是成功的 —— 不成功的回忆无法强化记忆痕迹。因此,复习概念的最佳时机是在它们即将被遗忘之前(参见 “间隔效应” 部分)。

实际上,学习中常用的几乎所有方法主要都依赖再认过程,例如复习(重新阅读)、划重点或开卷总结。因此,这些学习方法在提高记忆提取成功率和考试成绩方面效果甚微或完全无效,也就不足为奇了。其他采用更深层次加工的方法(如自我讲解)虽然比重新学习有用得多,但效果仍不及练习测试。

不过,这并不意味着重新阅读完全没有价值。当重新阅读与练习测试结合使用时,它是有用的。有选择地重新学习那些你无法回忆起来的概念,无疑是个好办法。

此外,在练习测试过程中,将重新学习材料作为一种反馈形式也很重要。尽管无反馈的练习测试本身在提高记忆力方面就非常有效,但如果错误得不到纠正,就会随着时间的推移不断累积,并在记忆中变得越来越牢固。因此,反馈是练习测试必不可少的补充,能显著提高练习测试的效果。反馈是即时的(每道题 / 每个问题之后立即给出)还是延迟的(学习环节结束后给出),并无影响。

最后,请不要忘记,将知识应用于实际(例如完成一个真实的项目),本质上也是一种练习测试(同时也是间隔重复)—— 在这个过程中,你需要定期从记忆中提取所学的知识和技能。一定量的实际练习,可能比大量的理论学习效果更好。

总而言之,我们建议采取以下方法:

- 避免采用基于再认的学习策略(复习 / 重新阅读课本章节 / 笔记、划重点、总结)

- 通过练习测试 / 练习题进行复习,以在考试中取得最佳成绩

- 采用自由回忆的方式(即没有提示、也没有选项可供选择的问题 / 任务)

- 只有当你的考试形式也是选择题时(参见 “迁移适宜性加工”),才使用再认类问题(如选择题)进行练习,且此类练习时间仅占总学习时间的 1/4

- 仅选择性地重新阅读那些你记不起来的内容

- 针对自己的答案获取即时或延迟反馈

- 通过练习测试 / 练习题进行复习,以在考试中取得最佳成绩

提升记忆力的核心方法总结

让我们回顾一下所学内容!

记忆包含三个部分:编码、储存和提取。要记住所需信息,这三个环节都必须正常运作。

一、更好地编码信息

- 深度加工信息:关注信息更深层次的含义,将其与已有的知识建立联系,并用自己的话转述(而非逐字记笔记)。

- 意图的影响有限:若使用相同的认知策略,单纯 “努力想要多记住” 并不会带来实质性差异。

- 匹配练习与学习场景:让练习和学习的方式、时间,与最终运用这些信息的场景相匹配。匹配度越高,后续能记住的内容就越多。

- 对齐状态与情境(若可能):编码信息时的身心状态和所处情境,尽量与需要回忆该信息时的状态、情境保持一致。若无法实现,则在更多不同的环境 / 场景中学习,让记忆更稳固!

二、更好地储存信息

要更好地储存信息,需先了解遗忘的原因。遗忘的主要可能原因如下:

- 痕迹消退:记忆会随时间推移而 “老化”,或被新信息覆盖。需按规律复习重要信息,避免其从记忆中消失!

- 干扰:可能是新记忆阻碍旧记忆提取(例如,因学了 “水” 的法语单词,而记不起其西班牙语单词);也可能是旧记忆使新内容的学习难度增加。

如何更好地储存记忆?

- 保证充足睡眠:短时间小睡可恢复精力;60 分钟以上的长睡眠能进入记忆巩固阶段。在完整睡眠周期结束时醒来,可避免困倦。当然,夜间充足睡眠至关重要!

- 间隔练习:正确的间隔练习能让你用少 20%-30% 的时间,达到同等的记忆强度。

三、在需要时成功提取记忆

如何在需要时顺利提取记忆?

- 建立更多关联:记忆的提取通常通过 “激活扩散” 实现,因此思考相关事物,有助于提取难以记起的内容。

- 提前规划并可视化情境:学习时,提前设想需要提取该记忆的场景,并进行可视化想象。

- 练习测试是最有效的方法:练习测试是提升记忆提取效果的最佳技巧!要练习 “回忆”,而非仅停留在 “再认”。难度更高的回忆过程,能形成更牢固的记忆。