About Face 4:交互设计精髓

重要交互设计原则

交互设计不是凭空猜测。

重大改变必须是非常好的改变

没有人愿意停留在新手级别。

将用户想象成非常聪明但非常忙的人。

不要让用户觉到自己很愚笨。

绝对不要向利益关系人展现你不满意的设计方案,可能那正是他们喜欢的。

用户体验只有一个一一形式和行为的设计必须相互和谐。

不论你的界面多酷,越少越好。

避免不必要的报告

请求原谅,而不是许可。

内容简介

本书是一本数字产品和系统的交互设计指南,全面系统地讲述了交互设计的过程、原理和方法,涉及的产品和系统有个人计算机上的个人软件和商务软件、Web应用、手持设备、信息亭、数字医疗系统、数字工业系统等。运用本书的交互设计过程和方法,有助于了解使用者和产品之间的交互行为,进而更好地设计出更具吸引力和更具市场竞争力的产品。

本书结构清晰、深入浅出,是一本难得的大师经典之作。本书的读者对象包括数字产品和系统的交互设计师、用户界面设计师、项目经理、可用性工程师等,以及目前正在学习交互设计和用户界面设计的本科生和研究生等。

Foreword前言

20年前我开始写作本书的第1版。当时我颇为应景地写了一篇宣言一—向沮丧的从业者发出挑战,督促他们前进,开始创造让人们喜爱的软件。那个时候,没几个设计师的作品让人用起来不头疼,易用的软件则更加寥寥。改变现状,需要强有力的措施。

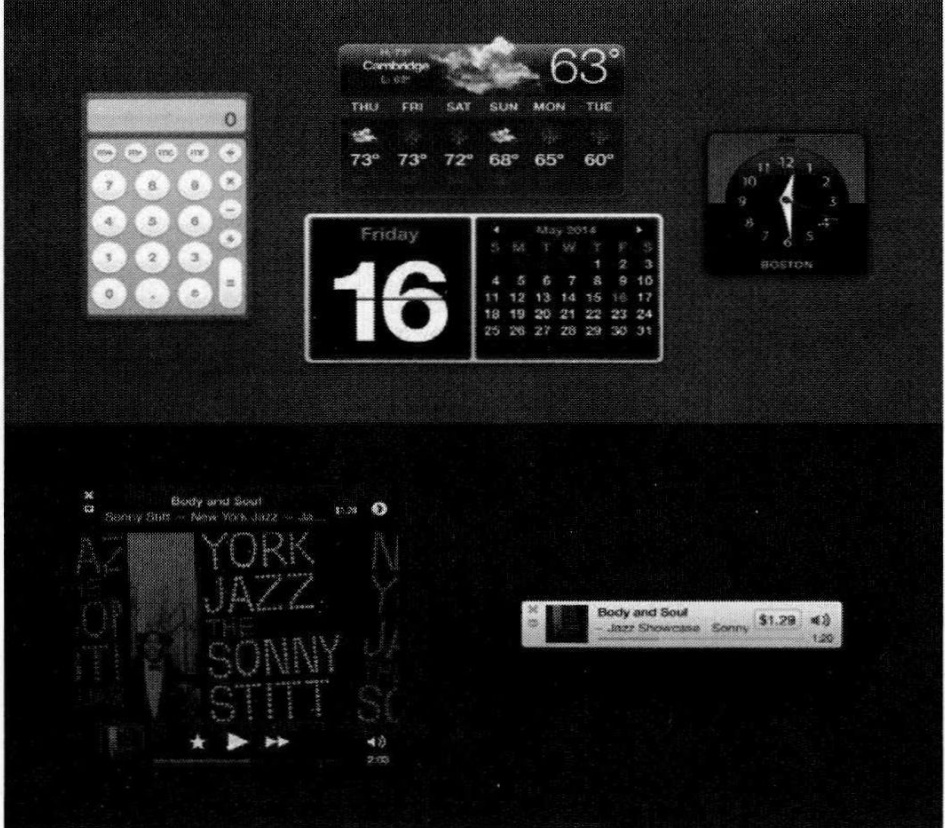

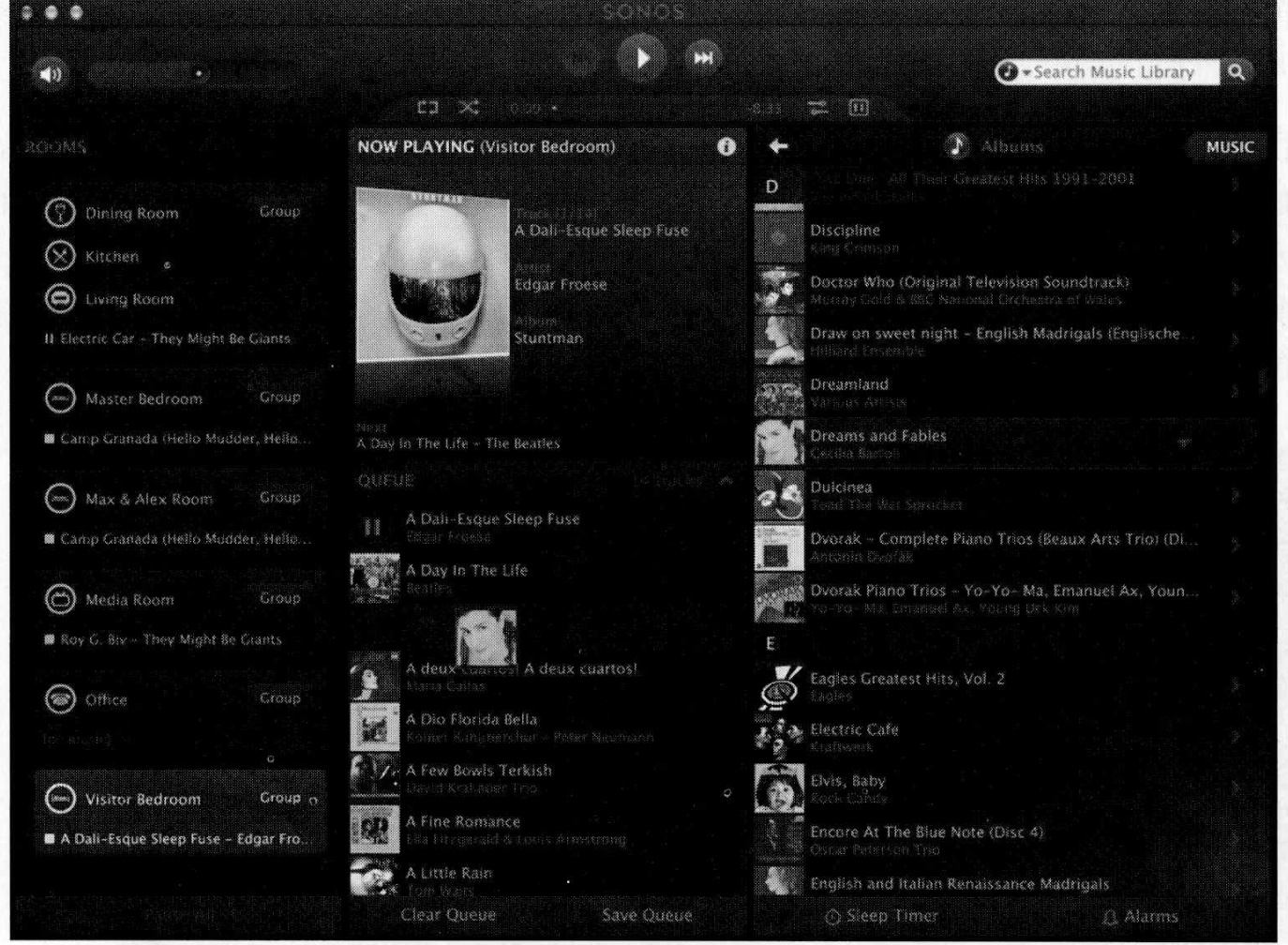

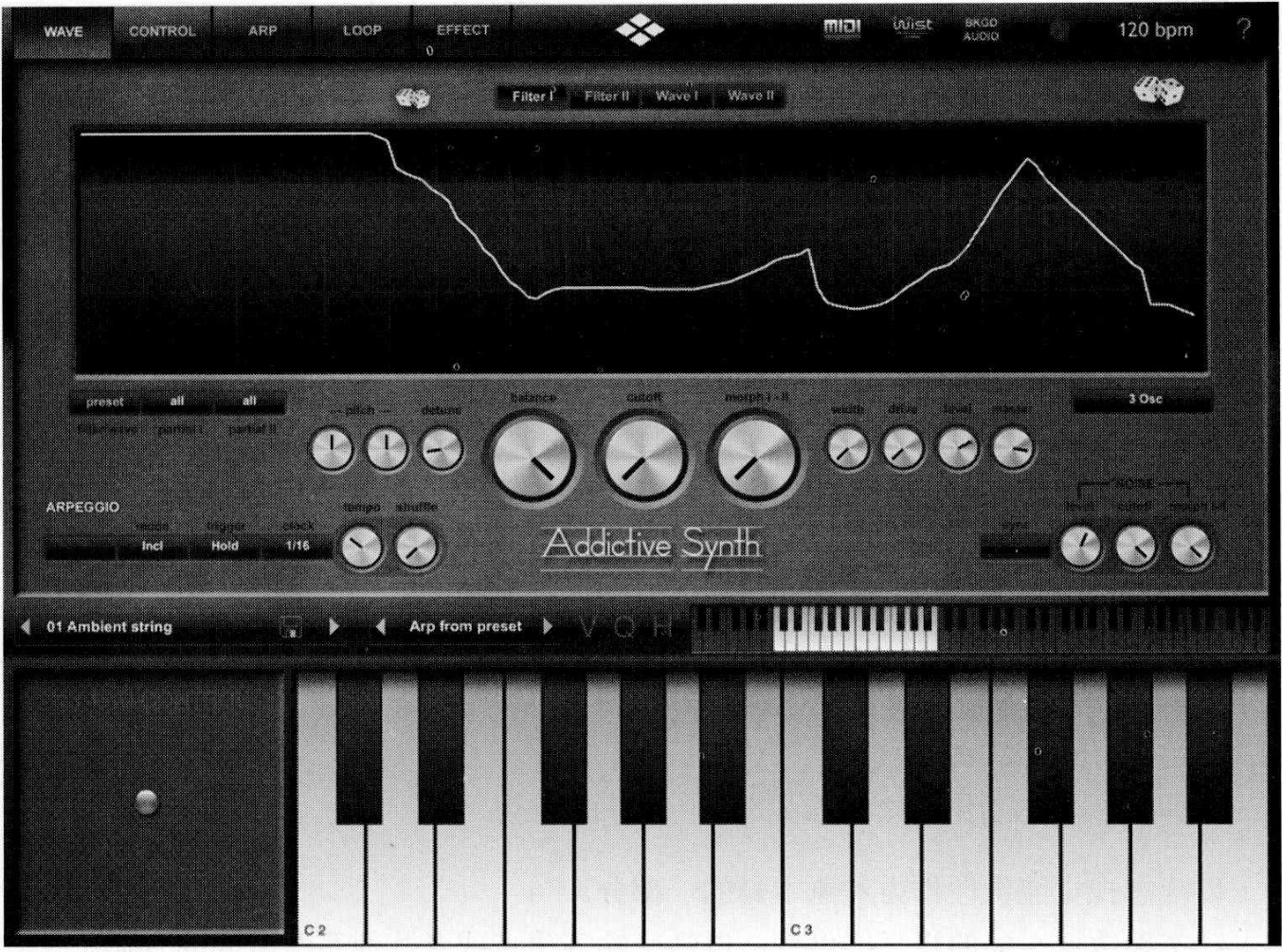

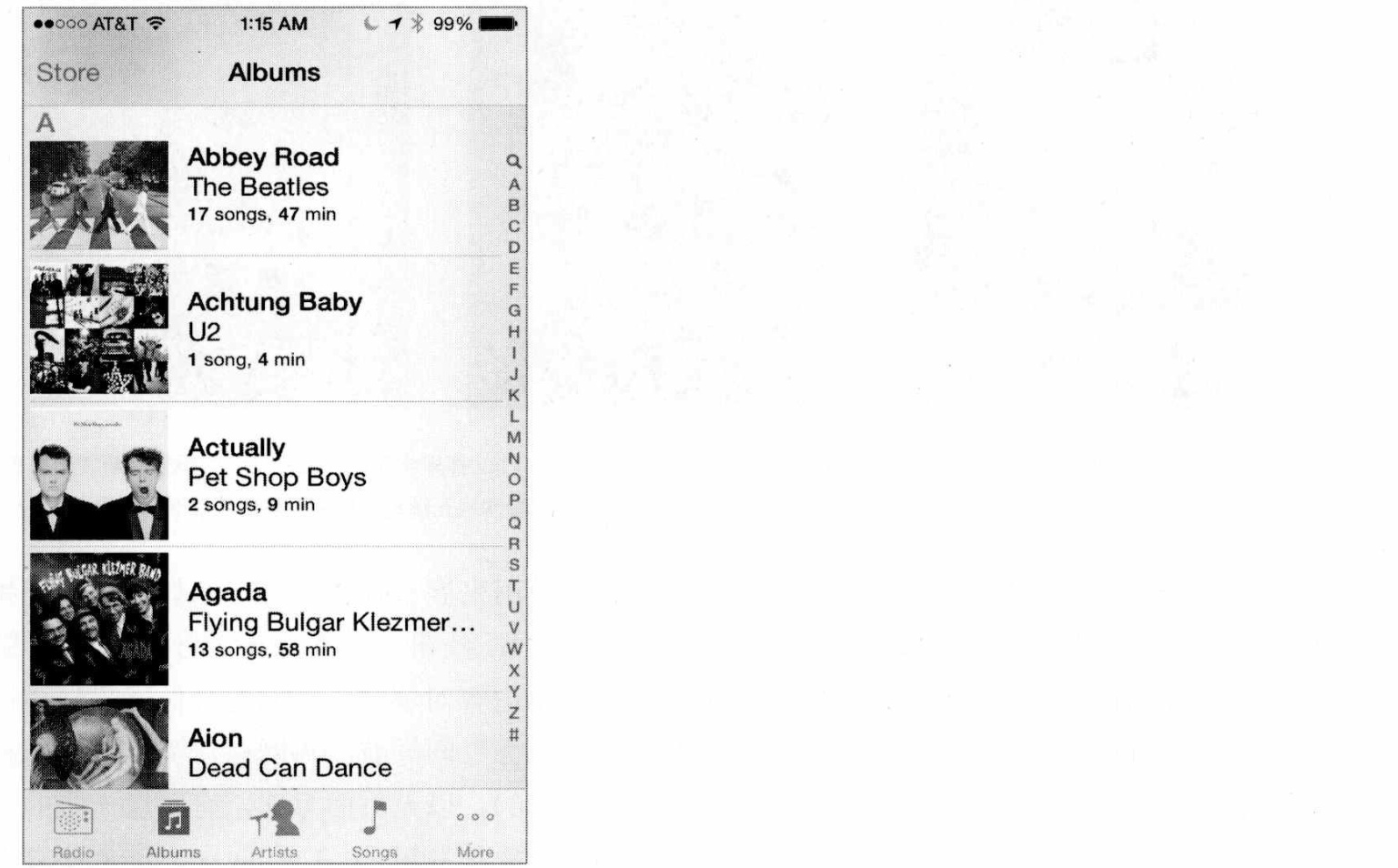

今天,科技环境已经大为不同。因此,本书第4版也大不相同了。在1994年,最先进的个人软件不过是一个通讯录或电子表格。如今,各种媒介纷纷数字化,消费者完全沉浸在科技中。业余人士和非技术用户手里拿着强大的手持设备—用于听音乐、做音乐;用于拍照、摄像、看新闻和交流;用于家庭安全和安静控制;用于保健、健身和个人追踪;用于游戏和教育;用于购物。

逾10亿人的口袋里装着功能齐全的电脑,能访问数以百万计的应用程序和网站。让这些面向用户的产品更易理解、更易使用,其价值不言而喻。我们交互设计师已经赢得了自己的一席之位,站稳了脚跟。团队要做出广为使用的数字产品,交互设计师不可或缺。

交互设计发展前20年的首要挑战是发明取胜所必需的流程、工具、角色和方法。如今既然我们已经展示了自己的成功,那么与组织中其他角色的关系也在变化。随着交互设计师把技能进一步融入团队之中,这些最佳实践也在演变。具体说,交互设计师需要更有效地与商界人士和开发者合作。

20年前,开发者也为得到接纳、得到认可而奋斗过。尽管开发人员牢牢地嵌入在公司层级中,但是他们缺乏公信力和权威性。随着消费数字化日益加剧,开发者日益不满的是,他们的产品给用户带来诸多痛苦。他们知道,自己能做得更好。

敏捷运动和最近发展起来的精益实践,都是软件开发者为进一步掌控自己的命运所做的努力。不管是开发者还是设计师,都对数字交互的悲惨状态感到沮丧,他们想要改善现状。他们认识到,软件建构流程一直套用工业化原型,但工业时代的模式并不适用于新数字媒介。

一部分勇敢的开发者,在与客户维持更密切的联系之际,开始试验用非正统的方法,小规模渐增式地打造软件。他们想要避免漫长的开发周期,因为这种“死亡行军”式的努力只会让用户不高兴。他们在内心愿望的驱动下,去寻找新的流程,能够更加可靠地产生令他们自豪的更好的产品。

尽管每种方法都有其拥护者和低毁者。但这些新方法永远地改变了软件开发之路。老办法不敢用的观念已经深入人心,寻找新方法的探索仍在继续。

开发界这种新的自我意识给交互设计师带来了巨大的机遇。之前,开发者认为交互设计师跟他们争夺稀缺资源。如今,开发者认为交互设计师是有用的助手,能够给开发者带来其自身所不具备的技术、经验和视角。开发者和交互设计师开始由竞争转为合作,他们发现携手并肩,能让大家的力量放大数倍。

不管是开发者还是交互设计师,每一位从业者都想要创造让自己自豪的产品。为了改善结果,两方人员一直在重新思考整个开发流程,要求有更好的工具、更好的指南、更高的权限。不过,历史上,开发者和交互设计师各自独立地追求共同的目标,开发出了用于各自世界的工具和流程。双方的实践在很多方面大不相同,很难为对方所用。这就带来了挑战:在共同工作时,要学会如何有效、成功地相互支持。

在最具前瞻性的企业中,已经出现这种苗头:开发者和设计师坐在一起,协同工作。当设计师和开发者,以及与他们一起工作的众多从业者,全方位合作时,结果比我们尝试过的任何方法都好。完成工作的速度加快了,最终产品的质量提高了,用户则更加满意。

在业务方面,高管常常误解交互设计的作用。有时似乎只有小型初创企业才明白交互设计的价值。尽管规模较大的企业可能有很多交互设计师,但管理人员始终未能把设计师的专业知识整合到整体流程中,而醒悟过来则为时已晚。

没有企业文化支持交互设计及其目标,世界上的任何设计技术和流程都难以成功。苹果公司(Apple)成为用户体验的典范,不是因为苹果员工的设计技术高超,而是因为苹果的前任领导史蒂夫·乔布斯(SteveJobs)不遗余力地拥护设计的力量。

拥有乔布斯这样大胆领导者的企业不多。即便有,也往往是小型初创企业。大家会发现,很难说服商业人士去相信合作设计工作的价值。但每年都会涌现出的更多的成功故事,则进一步证明了这种新工作范式的价值。我记得,苹果和微软都是从充满诸多质疑的小公司起来的,遑论Google和Facebook了。

今天交互设计面对着两个机遇:在商业层面发现或创造自己的拥护者;开发社区开始与交互设计界惺惺相惜,因此要学会如何与开发社区合作。

交互设计的强大力量不容置疑:

它能够让用户在工作、娱乐和交流之际,获得难忘、有效、简单,以及有益的体验。

艾伦·库伯

第4版前言

本书讲述的是交互设计——设计交互式数字产品、环境、系统和服务的实践。正如大多数设计学科一样,交互设计关注的是形态。不过,最重要的是,交互设计的焦点是传统设计学科往往不曾探讨的:如何设计行为。

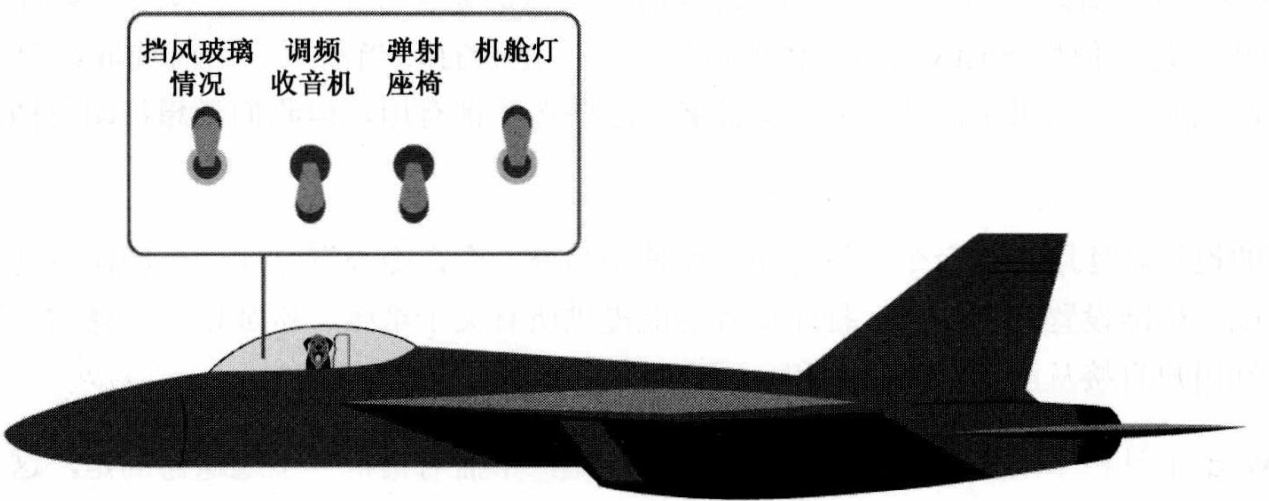

多数设计影响人类行为:建筑关注的是人们如何使用物理空间,图形设计往往尝试诱发或推动响应。但现在,硅芯片驱动的产品无所不在一—从电脑到汽车,从电话到家电,人们经常创造出展现复杂行为的产品。

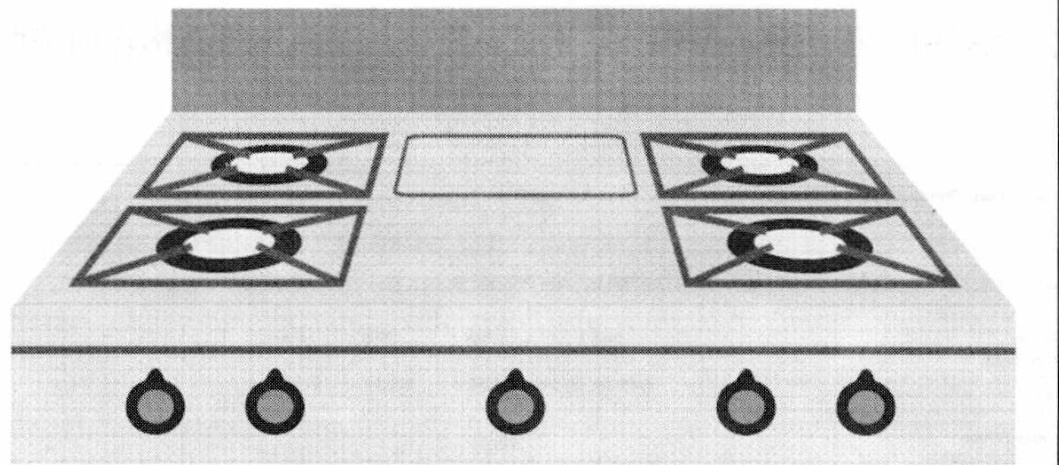

以微波炉这样的基本产品为例。在数字时代之前,操作微波炉很简单:只要把旋钮拧到正确的位置即可打开,有一个位置是关闭,旋钮可以拧到的其他每一个位置可以达到唯一的温度。每次将旋钮拧到一个特定位置,反应都一模一样。这可以称为一种“行为”,不过无疑是一种简单的行为。

将旧式微波炉和现代微波炉比较一下。现代微波炉装有微芯片,配有LCD屏幕、嵌入式操作系统。微波炉上布满按钮,按钮上标着各种与烹饪无关的词汇,如“开始”、“取消”和“编程”,当然还有预料之中的“烘培”和“烧烤”。按下其中一个按钮的结果,比拧开旧式煤气灶的结果难预测多了。事实上,按下其中一个按钮的结果往往取决于微波炉的操作状态,以及在按下最后一个按钮之前,其他按钮是以什么顺序按下的。这就是我们所说的复杂行为。

复杂行为产品的浮现催生了一个新的学科。交互设计借鉴了传统设计、可用性以及工程学科的理论和技术。但交互设计的作用又远超各组成部分之和,有着自己的方法和实践。而且需要明确,交互设计是门“货真价实”的设计学科,与科学和工程学大为不同。尽管交互设计在必要时采用了分析方法,但交互设计更多的是综合,需要想象事物可能如何,而不必局限于现有的状态。

交互设计本身就是一项人文事业。与产品和服务互动的是人,交互设计的首要目标是满足人的需求和欲望。理解这些目标和需求的最佳方式是把它们当成故事——逻辑和情感随时间而演变。要回应用户的这些故事,数字产品必须表达自身的行为故事,不仅要在逻辑、数据条目和展示层次做出恰当的回应,还要在更加人性化的层面有所响应。

本书描述了学习交互设计的一种特殊方式,我们称之为“面向目标的设计”方法。我们发现,如果设计师专注于人们的目标(即人们一开始使用一种产品的原因),以及期望、态度、天资,就能设计出让人用起来既有效又愉快的解决方案。

即便最漫不经心地观察科技发展的人也一定注意到了,交互设计很快就会变得复杂起来。尽管一件机械装置能展现出十几种可见状态,但一件数字产品可能有数千种(甚至更多!)不同状态。如此复杂,对用户和设计师来说都是一场噩梦。我们采用系统合理的方法来驯服这种复杂性。但并不意味着我们不鼓励发明创造。相反,我们发现,建立一套方法论,有助于清晰地抓住创造性思维的灵感,从而实现我们的想法。

格式塔心理学理论(GestaltTheory)认为,人们观察事物,并不是把观察对象当作一组单独特性和属性的加总,而是处在特定环境中的统一整体。因此,设计交互产品时,把设计目标的需求分解成最小单位,列在表上,针对每种需求拿出解决方案,这种方法很难有效地设计出一件交互产品。即便是一件相对很简单的产品,也必须根据周边环境从总体上考虑。此外,我们发现,如果方法有条理,就有助于形成整体观,而要创造出有用、吸引人的产品,整体观不可或缺。

交互设计简史

20世纪七八十年代之交,旧金山湾区一群敬业而有远见的研究员、工程师和设计师正在忙于发明未来人们与电脑交互的方式。从施乐帕克研究中心(XeroxParc)到斯坦福国际研究院(SRI),最后到苹果电脑公司,人们开始讨论,为数字产品创造出可用、易用的“人性化界面”到底意味着什么。20世纪80年代中期,两位工业设计师比尔·莫格里奇(BillMoggridge)和比尔·韦普朗克(BillVerplank)着手设计第一台笔记本电脑GRiDCompass。他们为自己所做的工作创造了“交互设计”一词。但是,这个词要等到10年以后才被其他设计师重新发现,并进入主流。

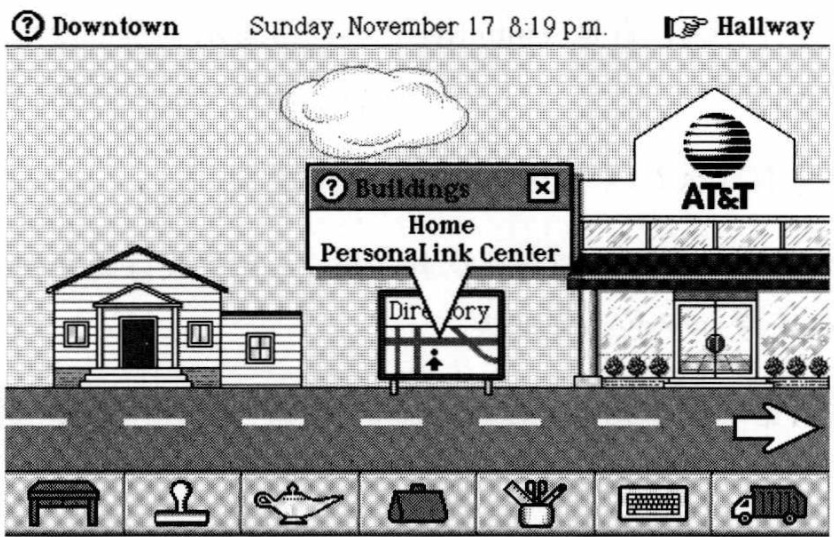

《交互设计精髓》最初出版于1995年,交互设计世界仍是一片尚未开拓的边疆荒原。一小拨勇敢地顶着用户界面设计师头衔的人们,在软件工程的阴影下工作,就像渺小机智的哺乳动物潜伏在庞大的霸王龙阴影下一样。《交互设计精髓》第1版所说的“软件设计”不为人们所理解,也不为人们所欣赏。付诸实践时,也往往由开发者实施。一小撮不安分的技术作者、培训师、产品支持人员,以及来自另一个新生领域一可用性的实践者,认识到必须做出改变。

网络惊人地增长和流行,似乎在一夜之间推动了这场变革。忽然之间,“易用性”成了街谈巷议的词汇。曾在20世纪90年代“多媒体”短暂流行时期浅谈过数字产品设计的传统设计专家,此时大举进入互联网领域。新的设计头衔似乎如雨后春笋般冒出来:信息设计师、信息架构师、用户体验战略师、交互设计师。企业首次设立了总裁级职位,如首席体验官,专注于打造以用户为中心的产品和服务。高校争相开设课程,培训这些学科的设计师。同时,可用性和人体工程学实践者的地位也提高了,他们倡导改进设计的产品,如今也得到了认可。

尽管网络用了10多年时间吸收交互设计术语,但网络无疑把用户要求永远地带进了企业商界的视野。2003年《交互设计精髓》第3版出版以后,数字产品的用户体验登上了《时代》《新闻周刊》等期刊的封面。哈佛商学院和斯坦福等机构认识到,必须培养下一代MBA和技术人员,把设计思维融入到商业可开发计划中。人们厌倦了新科技本身。消费者发出了清晰的信息,表示他们想要优秀的科技:旨在提供迷人高效的用户体验的科技。

2003年8月,即《交互设计精髓》第2版宣告交互设计这一新兴设计学科存在后的5个月,布鲁斯·托尼亚齐尼(BruceTognazzini)充满激情地呼呼新生的社区创建一个非营利专业组织。随后不久,查理斯·霍奇(ChalisHodge)、戴维·马卢夫(DavidMalouf)、里克·塞西尔(RickCecil)和吉姆·贾勒特(JimJarrett)成立了一个督导委员会和邮件列表。

2005年9月,交互设计协会(IxDA)成立了。2008年2月,在《交互设计精髓》第3版出版后不到一年,IxDA在佐治亚州萨瓦纳主办了第一届国际设计会议Interaction08。2012年,IxDA推出了首次年度“交互设计奖”,奖励全世界提交的杰出设计。目前,IxDA的成员超过70000人,分布在20多个国家。我们可以高兴地说,不管是作为一门设计学科还是一个职业,交互设计均已真正地确立起来。

IxD与用户体验

《交互设计精髓》第1版讲述了称为“软件设计”的学科,把软件设计与另一门称为“用户界面设计”的学科等同视之。这两个词中,用户界面设计存在的时间更长。本书偶尔使用这个词,尤其特指屏幕上的小工具布局。在数字技术的世界中,形式、功能、内容和行为密不可分,设计一件交互产品的诸多挑战直接牵涉到数字产品的定位和功能。

如前所论,交互设计师借鉴了更加成熟的设计学科中的实践做法,但也逐步进化,有所超越。工业设计师曾尝试处理数字产品的设计。但正如图形设计领域的同行一样,工业设计师传统上专注于静态形式的设计,而不是设计上的交互性,即随着时间变化而针对输入所形成的变化和响应。既有学科没有可以用来讨论如何设计丰富、动态的行为和变化的用户界面所需要的语言。

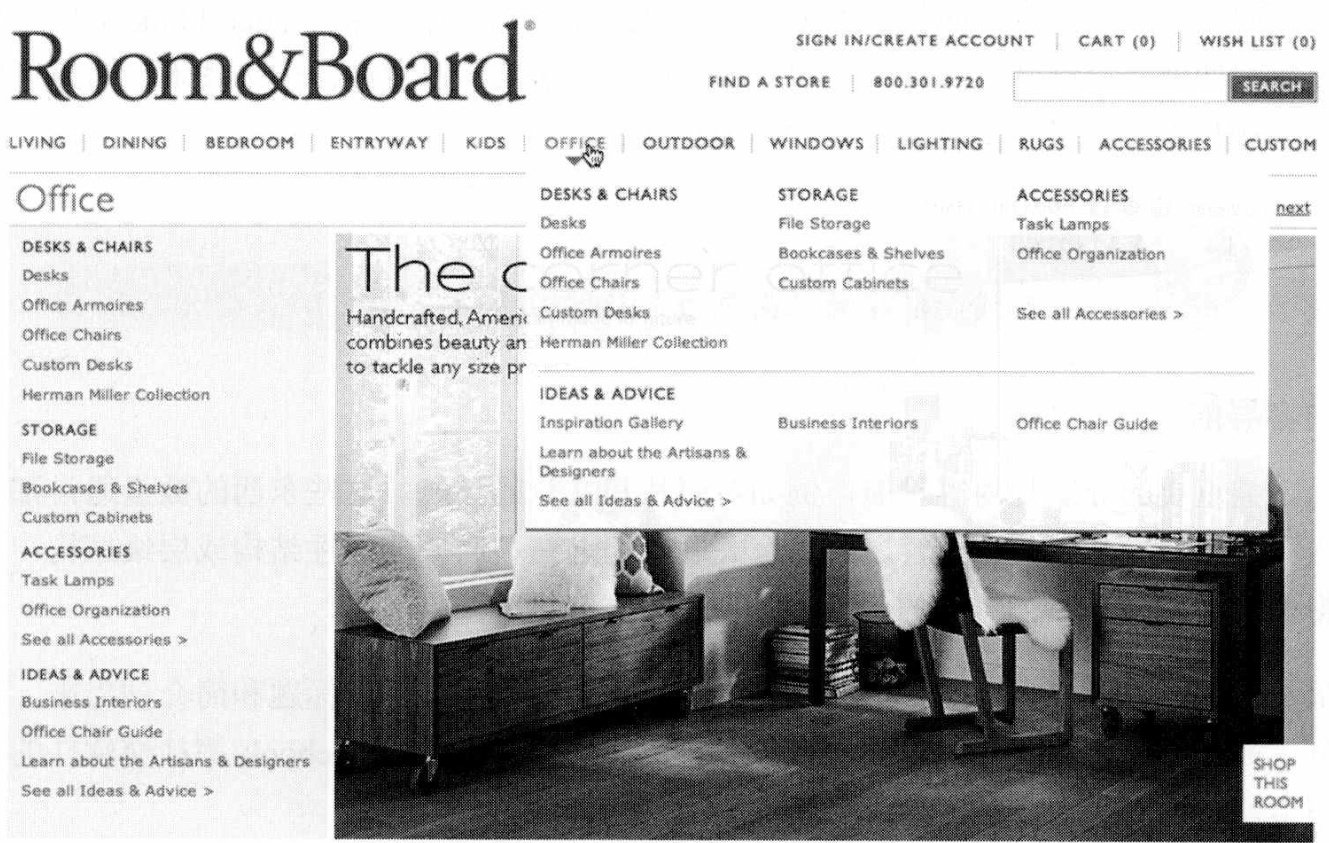

过去10年来尤为流行的一个词是“用户体验(UX)设计”。很多人提倡使用“用户体验设计”一词,以此涵盖几种不同的设计和可用性学科一起创造产品、系统和服务的情况。这一目标值得称赞,极具吸引力;但“用户体验设计”一词本身没有直接解决本书所论述的交互设计核心问题:如何明确地设计复杂交互系统的行为。考虑一下在实体店打造顾客体验与创造交互产品用户体验之间的相似性和协同效应,会有裨益。不过,我们认为,为比特的世界做设计,采用特定的设计方法更加合适。

我们还想,体验是否真的可以设计。各界设计师希望管理并影响人们的体验,但这要精心操控手中媒介内在的每个变量才能做到。图形设计师创建海报时,要安排字体、照片以及图示,来帮助创造一种体验;家具设计师设计椅子时,用材料和建筑技巧来打造体验;室内设计师使用布局、灯光、材料甚至身影来打造体验。

把这种思维延伸到数字产品的世界时,我们发现,有益的思考方式是,设计师设计出与一件产品交互的方式,来影响人们的体验。因此,我们选择了莫格里奇的“交互设计”(现在很多业内人士缩写为IxD)一词,来表示本书所描述的这种设计。

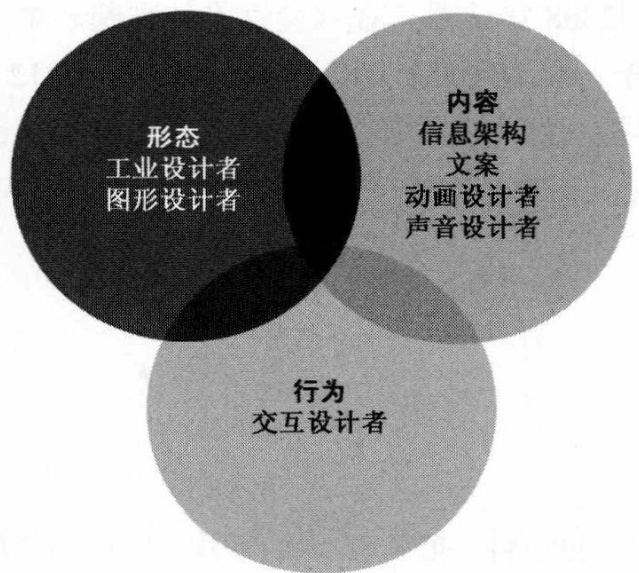

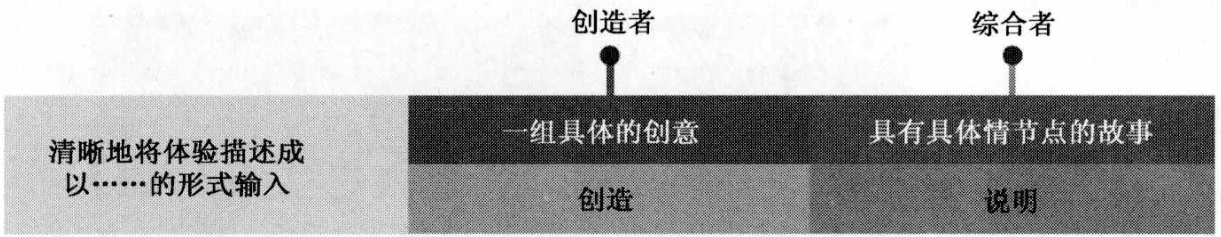

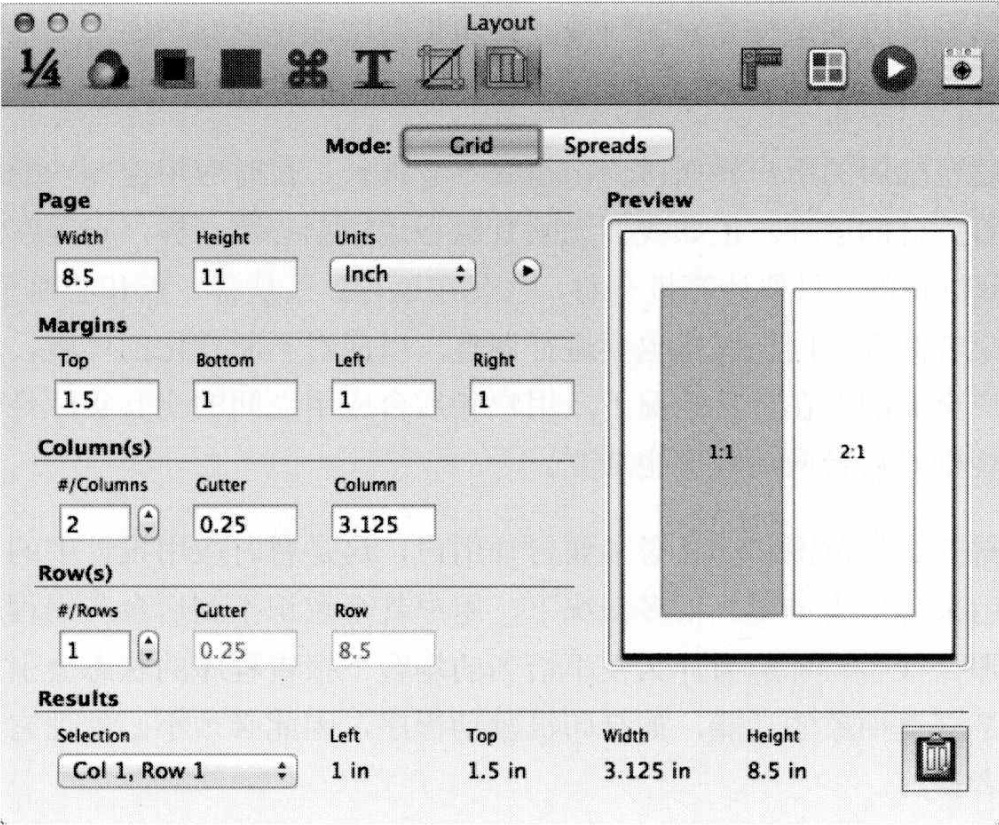

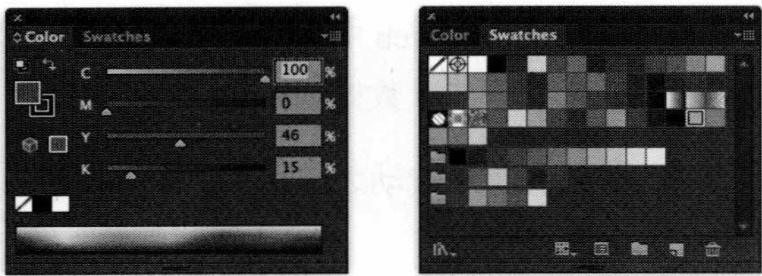

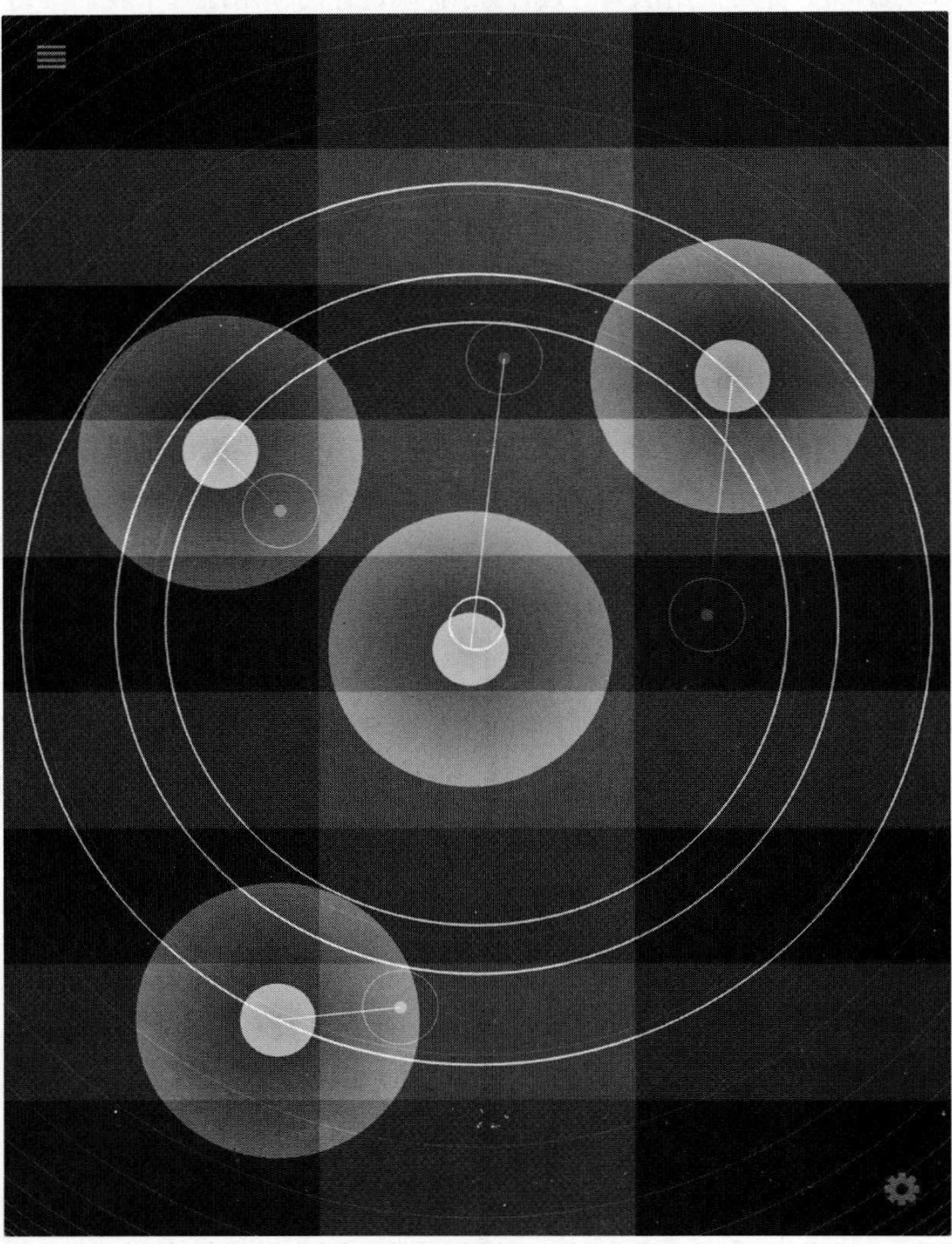

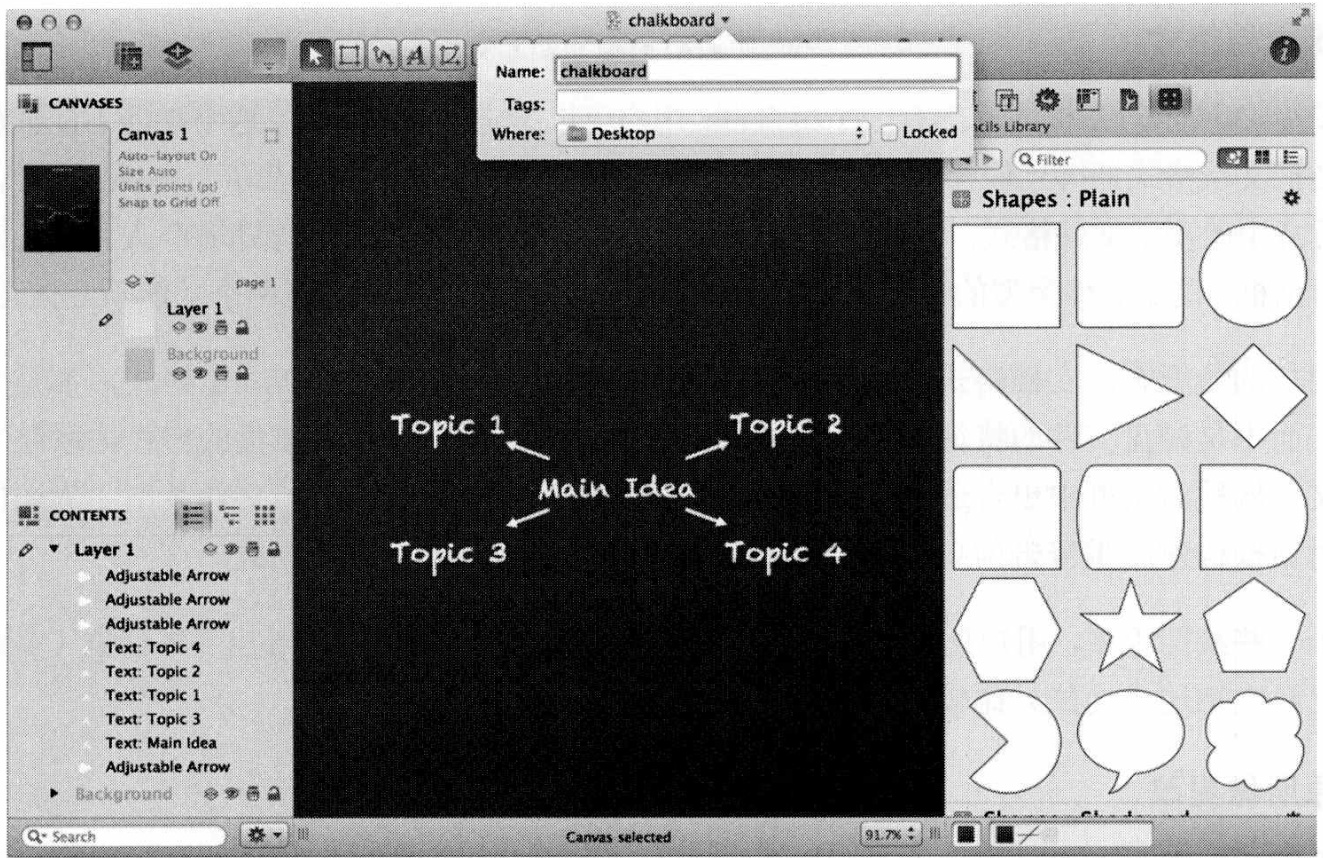

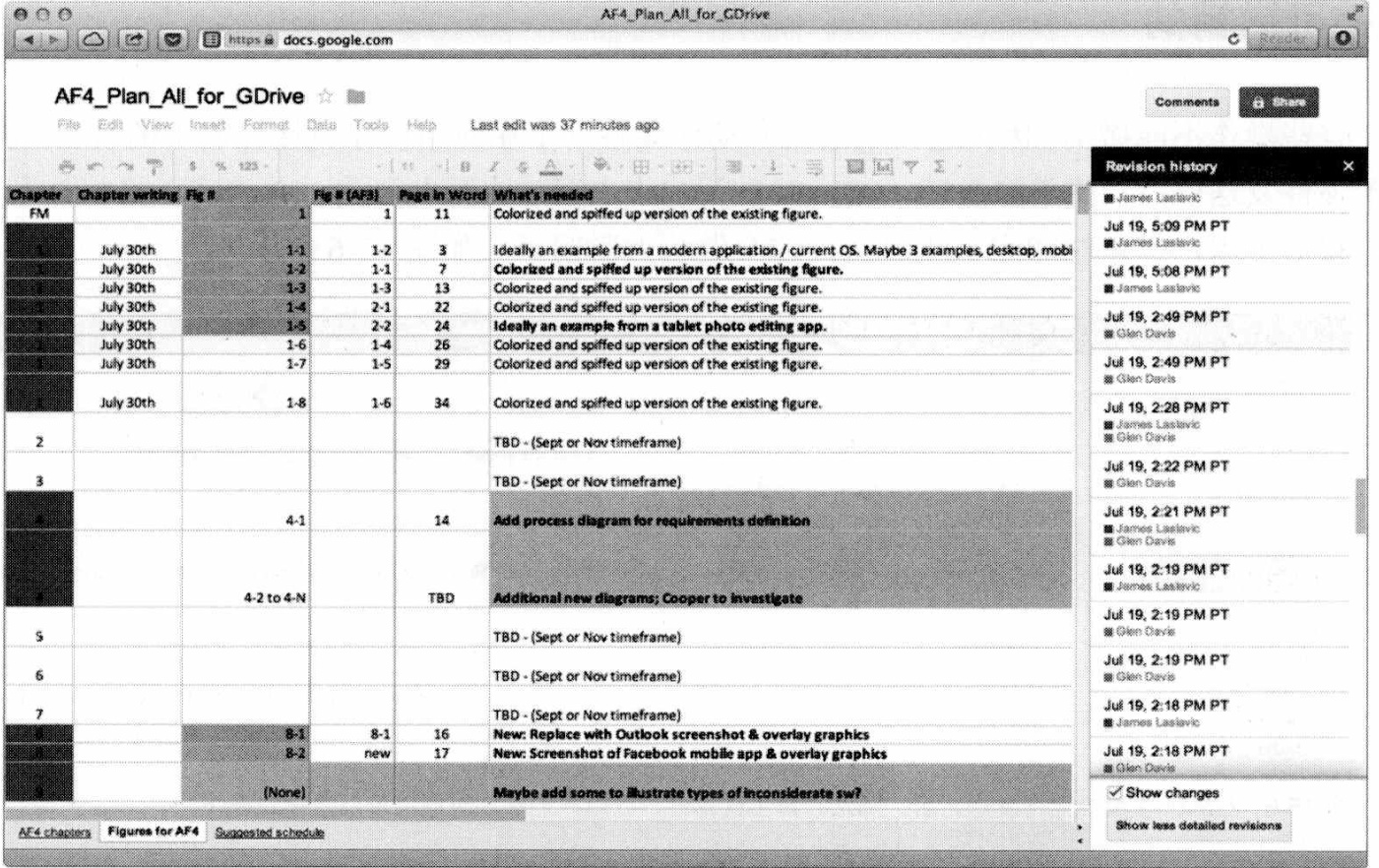

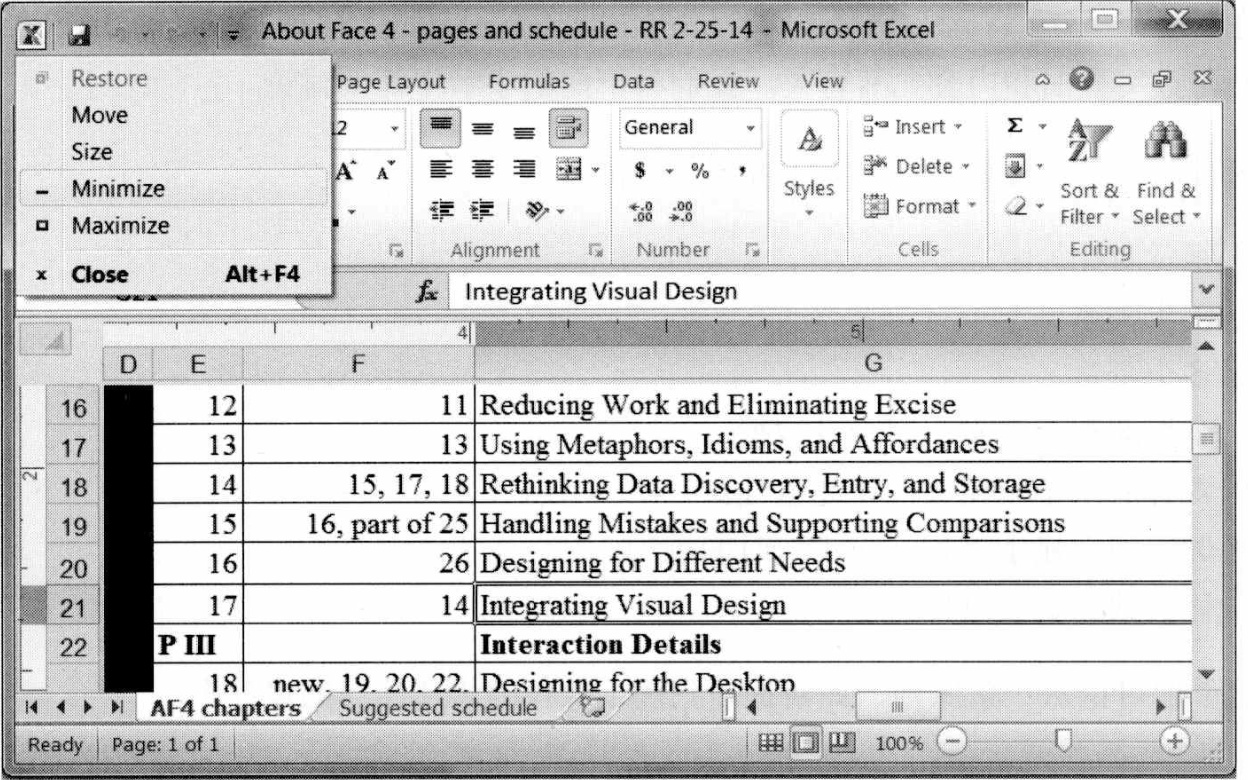

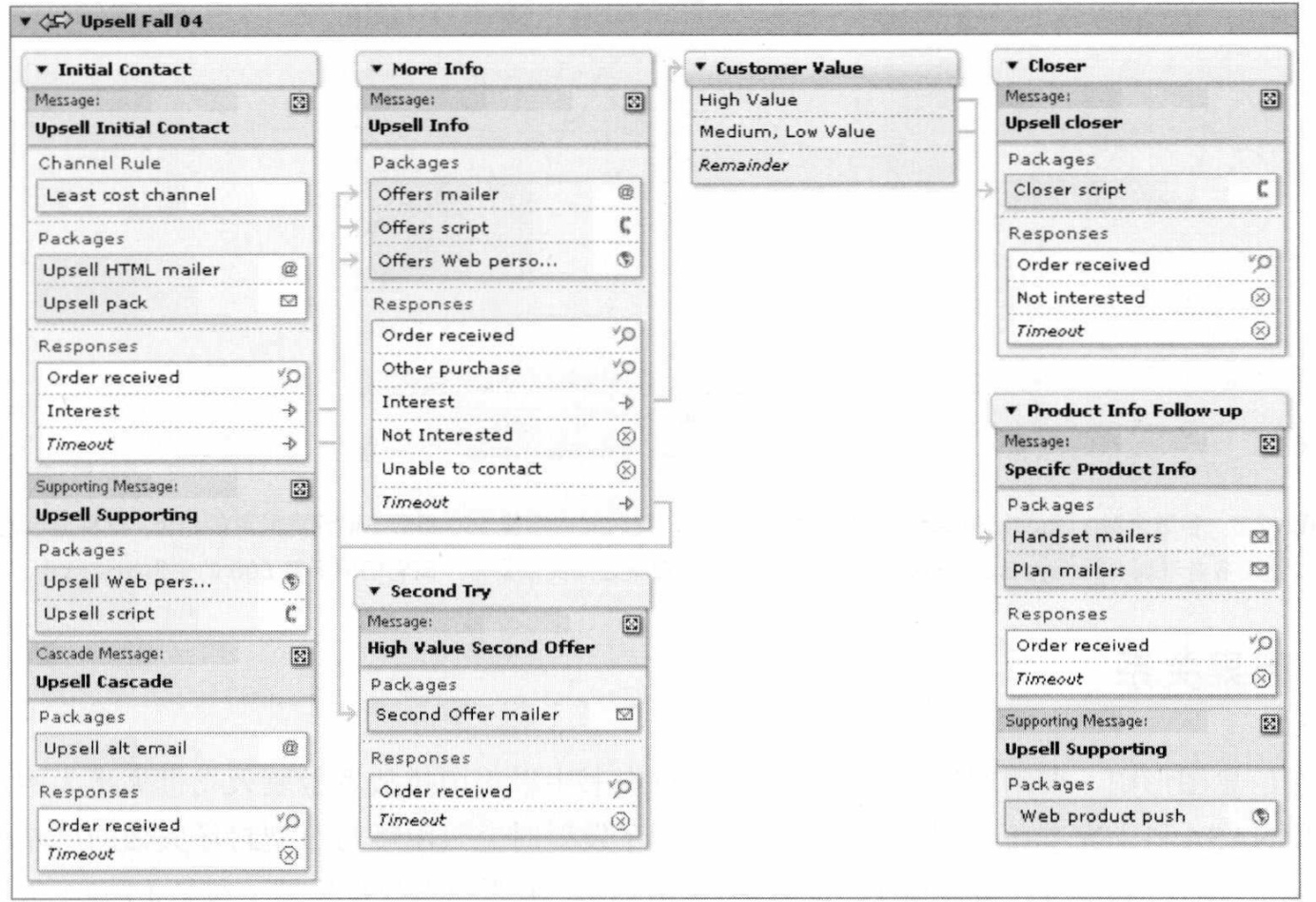

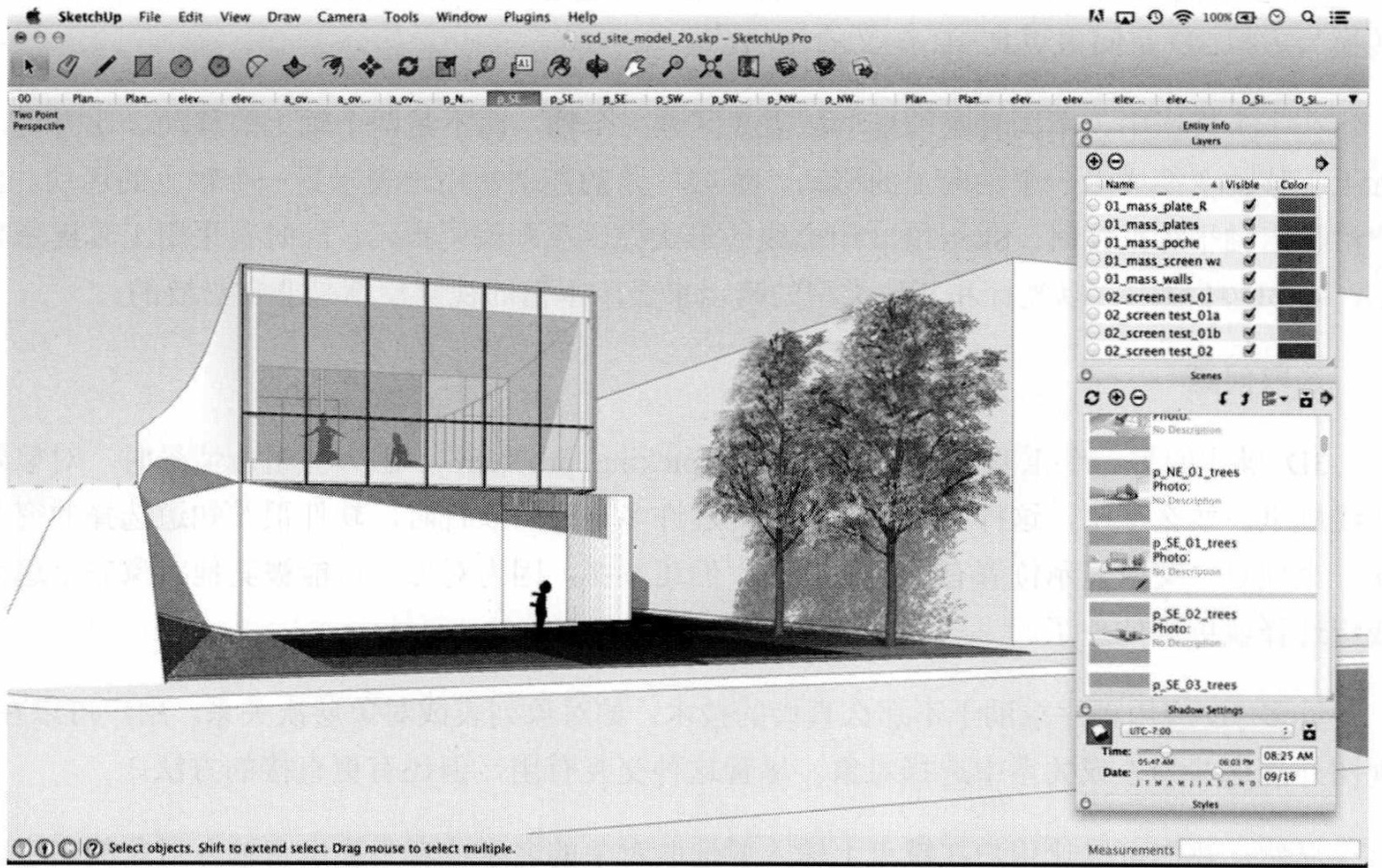

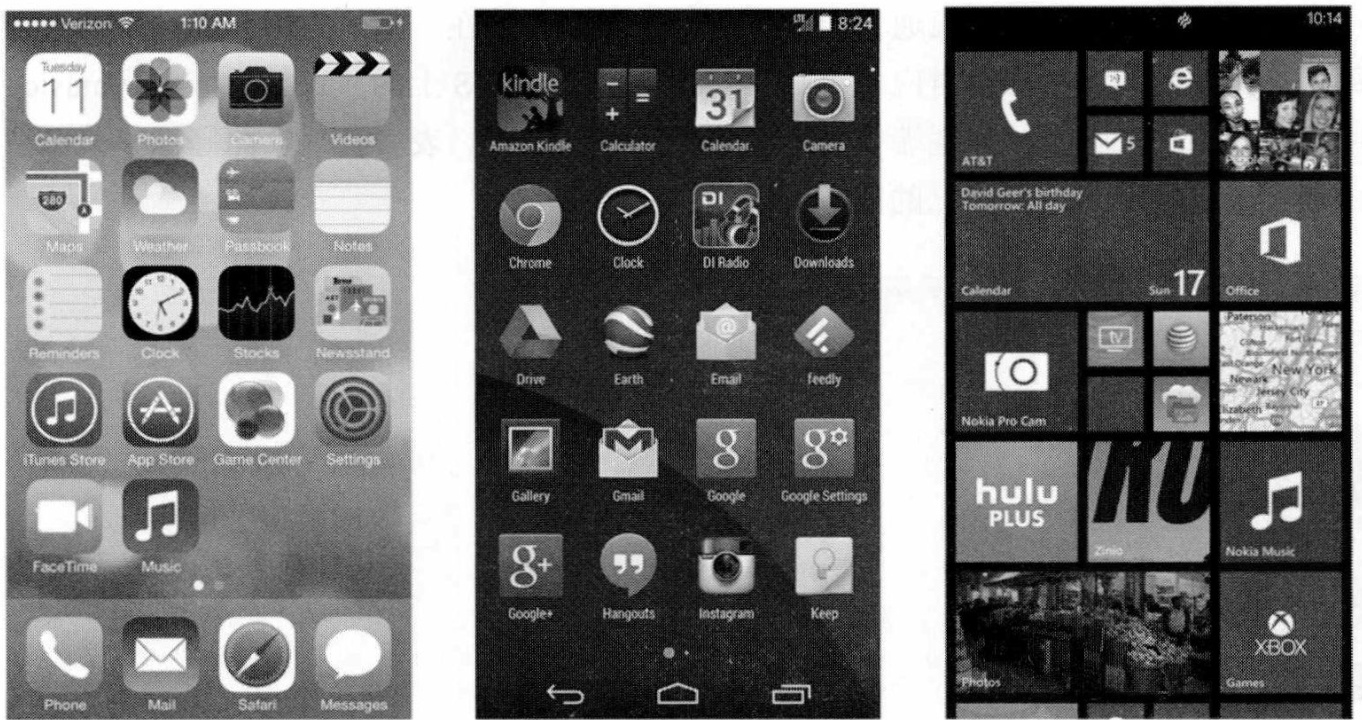

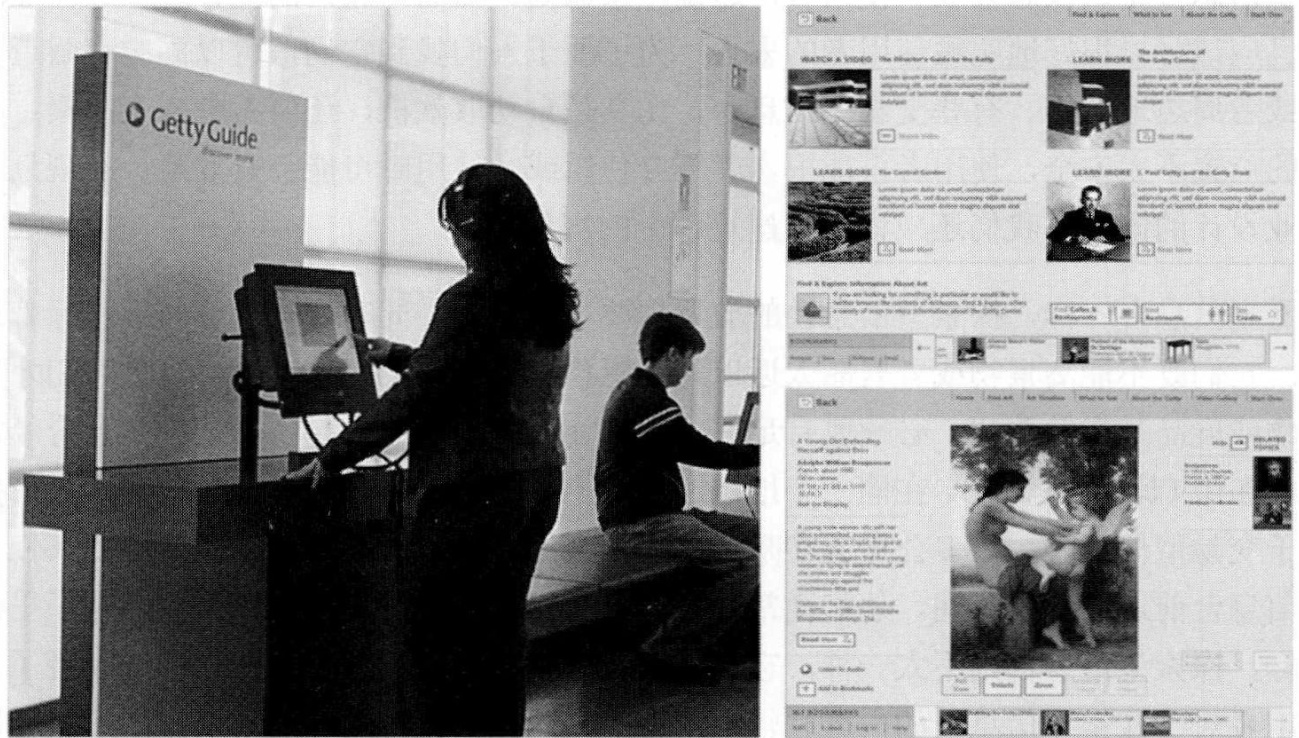

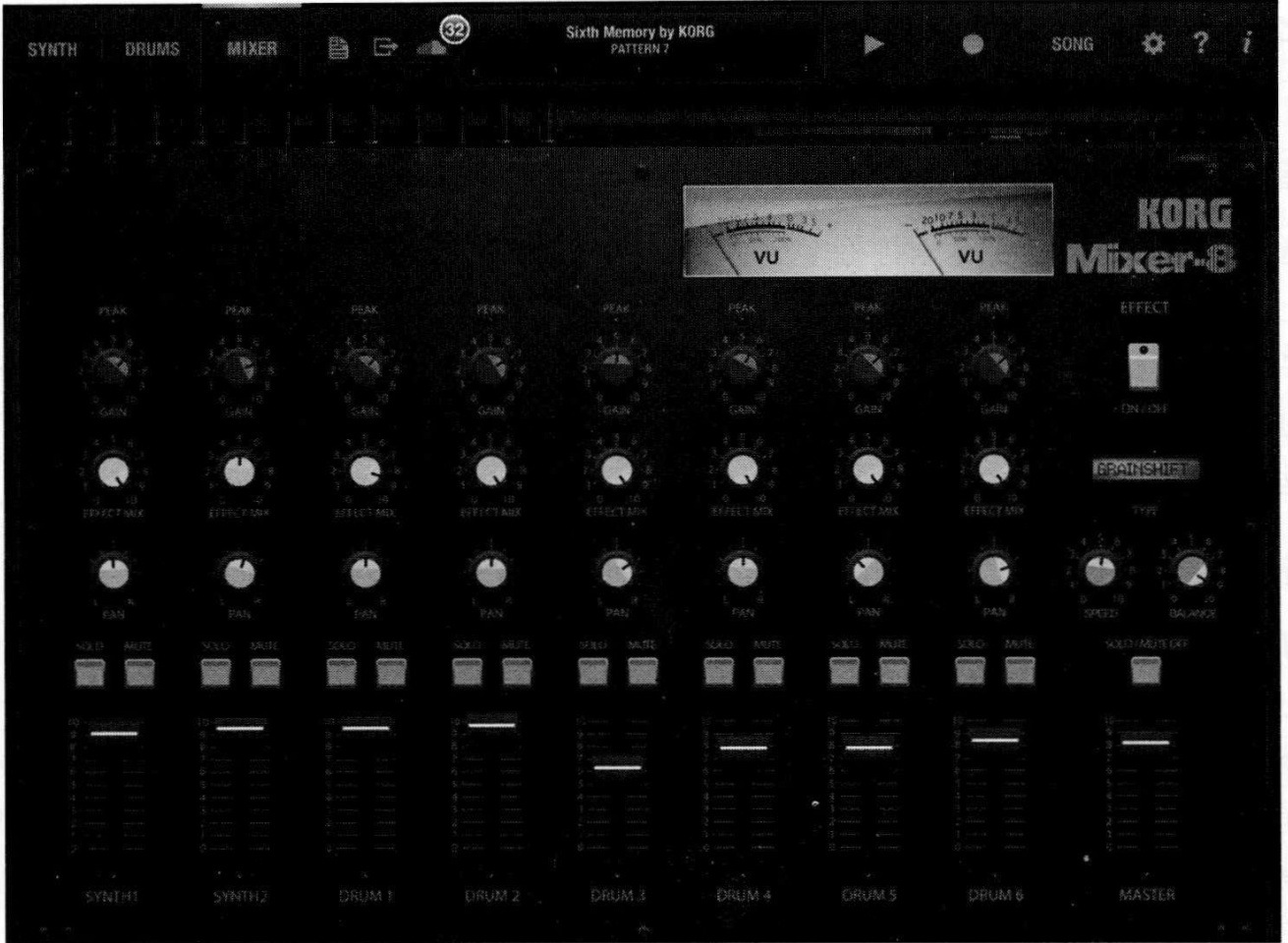

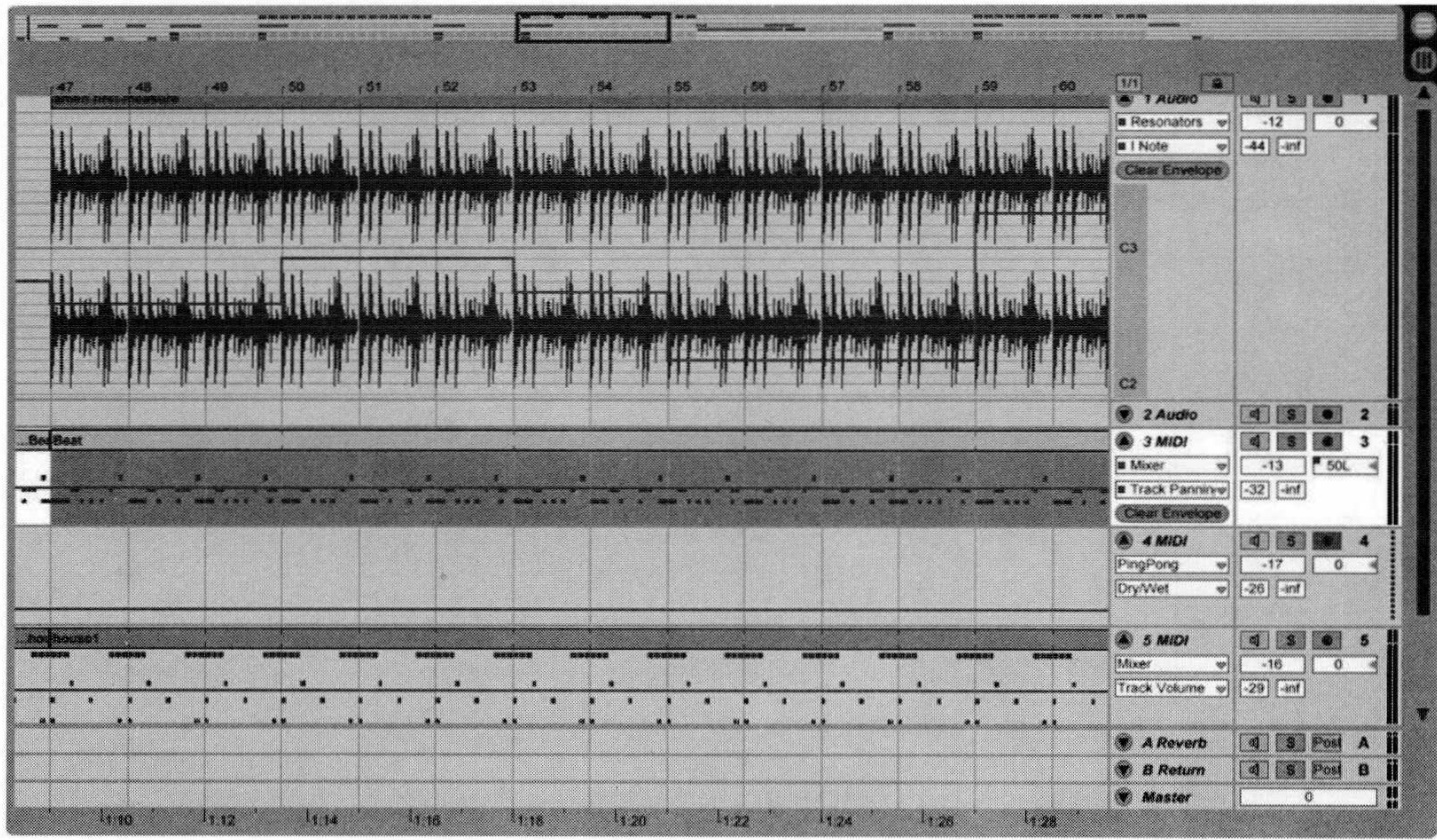

当然,一个设计项目往往要求精心安排许多设计学科,才能实现恰当的用户体验,如图1所示。在这种情况下,我们认为用户体验设计更加适用。

图1用户体验(UX)设计有三个重叠的关注点:形态、行为和内容。交互设计的重点是行为设计,但也关注行为与形态和内容之间的关联。同样,信息架构的重点是内容结构,但也关注采用什么行为,以及内容如何呈现给用户。工业设计和图形设计关注的是产品和服务的形态,但也必须保证形态支撑使用,这又要求关注行为和内容。

本书涵盖范围

本书尝试为交互设计提供有效实用的工具。这些工具由原则、模式和过程构成。设计原则包括设计实践的广泛思考,以及关于如何充分利用具体的用户界面和交互设计术语的规则和提示。设计模式讲述了一套交互设计术语,这些术语常常用来处理具体的用户要求和设计关注点。设计过程讲述了如何理解和定义用户需求,如何把需求翻译成设计框架,最后在具体环境中充分应用设计原则和模式。

尽管很多书中讨论了设计原则和设计模式,但很少有书讨论设计过程,而同时讨论三种工具以及三者协同工作打造高效设计的书,就更加少之又少了。我们的目标是写就一本融合三种工具的书。本书在帮助读者设计更加高效实用的对话框和菜单的同时,也帮助读者理解:用户如何理解设计师的数字产品,如何与产品交互。此外,本书还帮助读者理解如何使用这些知识来推动设计。

设计原则、过程和模式融合起来,是设计高效的产品交互与界面的关键。世上没有所谓客观的优秀用户界面。质量取决于环境:用户是什么人、在做什么、动机是什么。采用一套一刀切的原则创造用户界面会更加容易,但并不一定会产生更好的最终结果。如果读者想打造优秀的设计方案,不可避免地要下工夫去理解与产品实际互动的人。只有这样,才能驾驭原则和模式组成的工具箱应用到具体情况下。希望本书既能鼓励读者深入理解产品的用户,也能教会读者如何把自己理解转换成一流的产品设计。

本书没有尝试呈现一份样式指南或者一组界面标准。事实上,第17章将介绍此类工具的局限。尽管如此,我们希望,本书所介绍的过程和原则能与读者选择的样式指南相匹配。样式指南倾向于回答是什么,但通常难以回答为什么。本书尝试解决这些尚无答案的问题。

本书讨论了设计互动系统的4个步骤:研究目标领域,理解用户及其需求,定义解决方案框架,丰满设计细节。很多从业者会加上第5步:验证——测试解决方案对用户的效率。这是广为人知的可用性学科的一部分。

尽管验证和可用性是很多交互设计方案重要且有价值的组成部分,但它本身也是一门学科和实践。第15章将简要讨论设计验证和可用性测试。笔者还会敦促读者参考重要且日益增多的可用性文献,寻找更多详细信息,了解如何开展和分析可用性测试。

本书结构

本书介绍了各种概念,其组织结构易于参考。本书分为三部分:

第1部分详细介绍并讲解了目标导向设计构成,以及如何建设设计团队,如何把设计团队融入到项目团队。

第2部分介绍了高级交互设计原则,该原则几乎可以应用到所有平台的任何交互设计问题。

第3部分涵盖了底层和针对移动、桌面、网页,以及其他具体平台的交互设计原则和术语。

本版变化

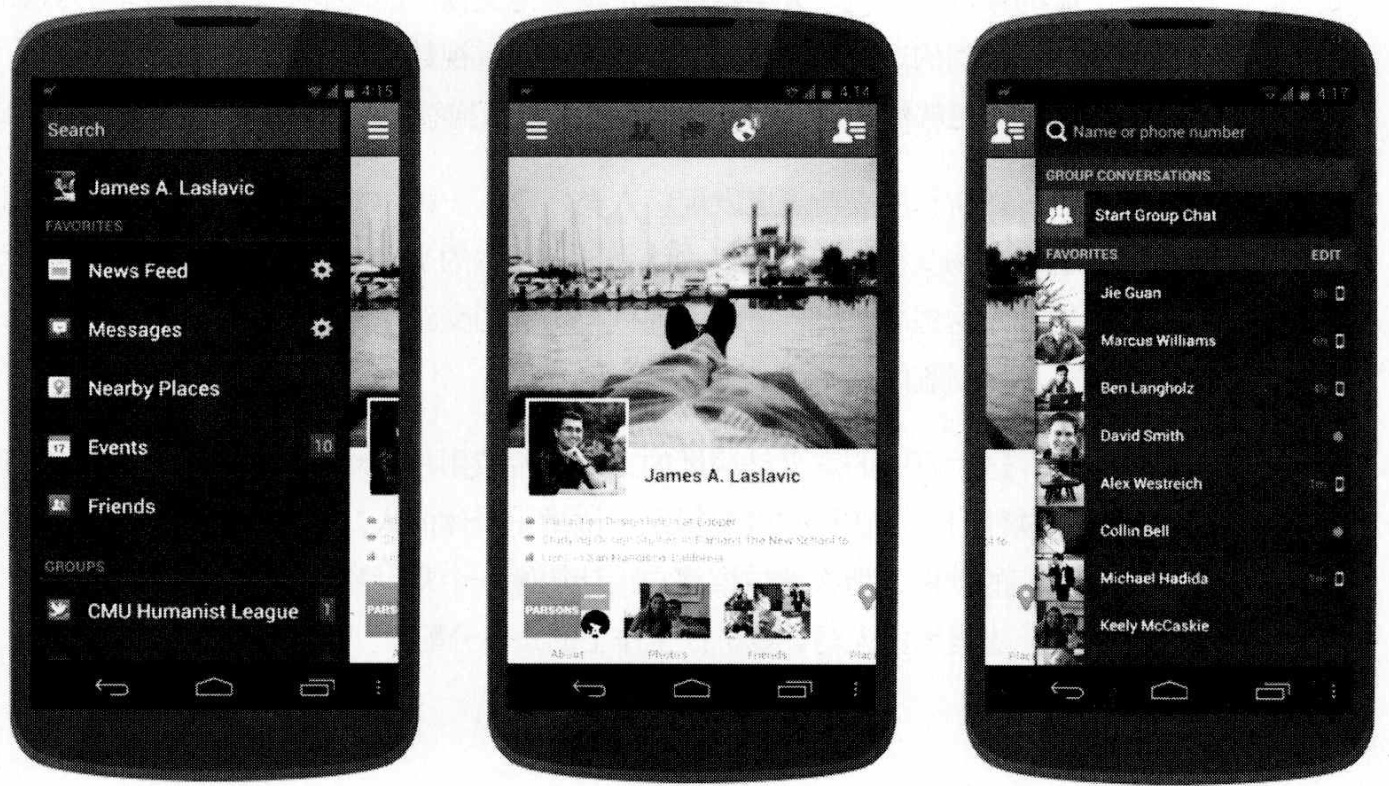

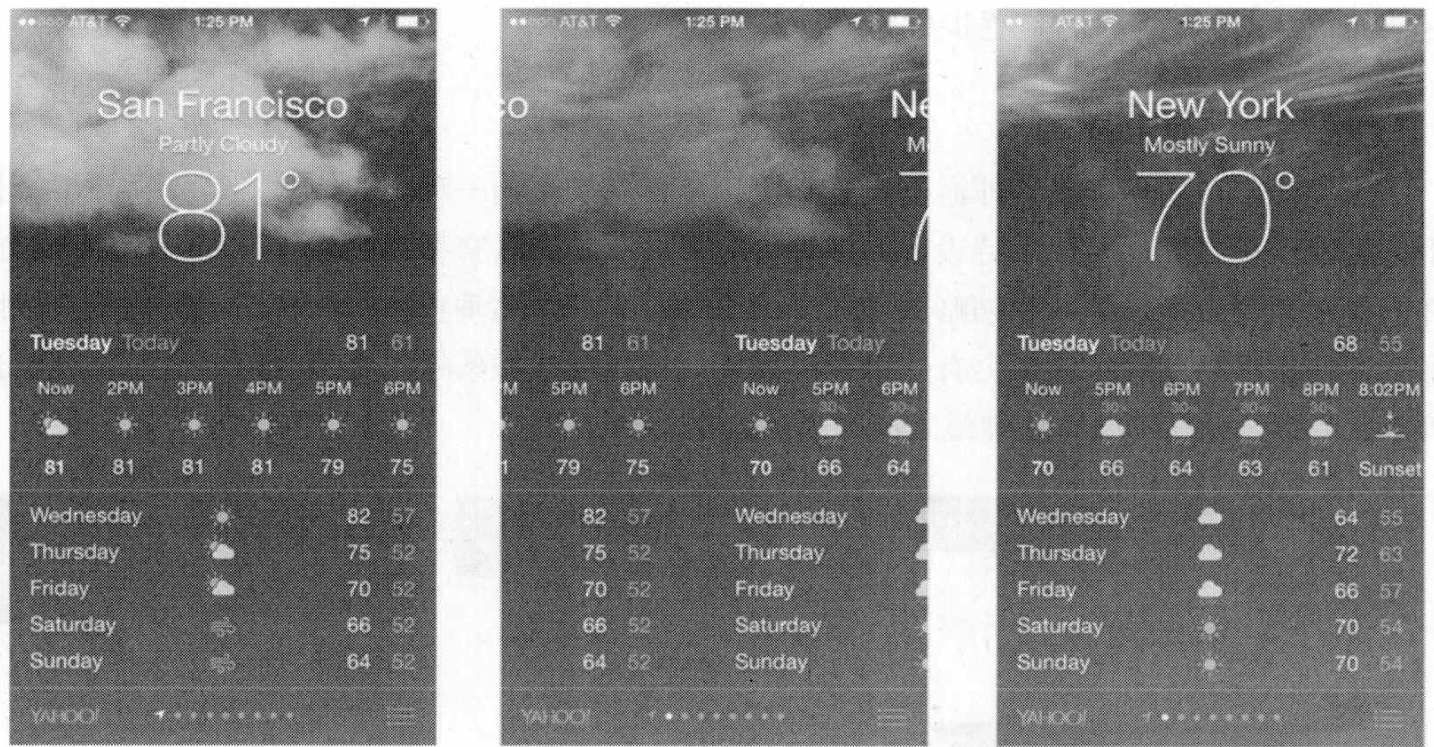

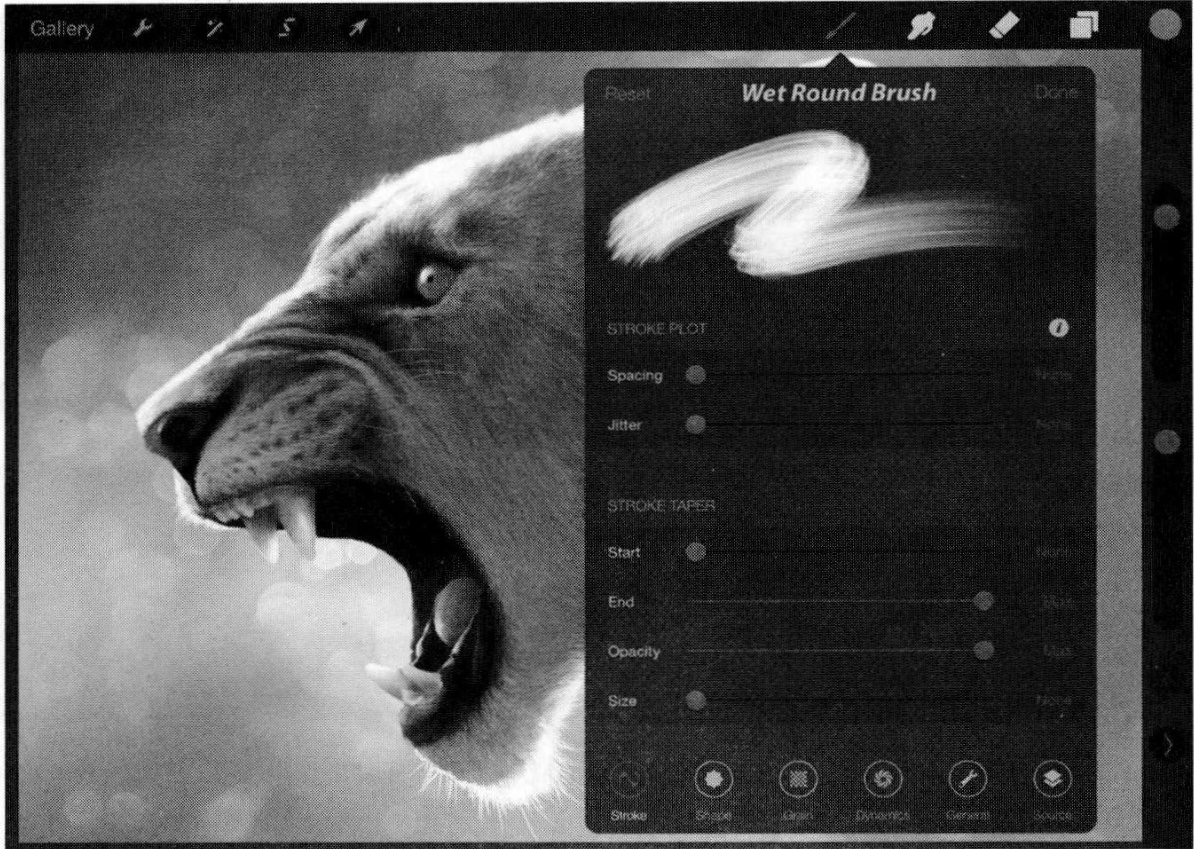

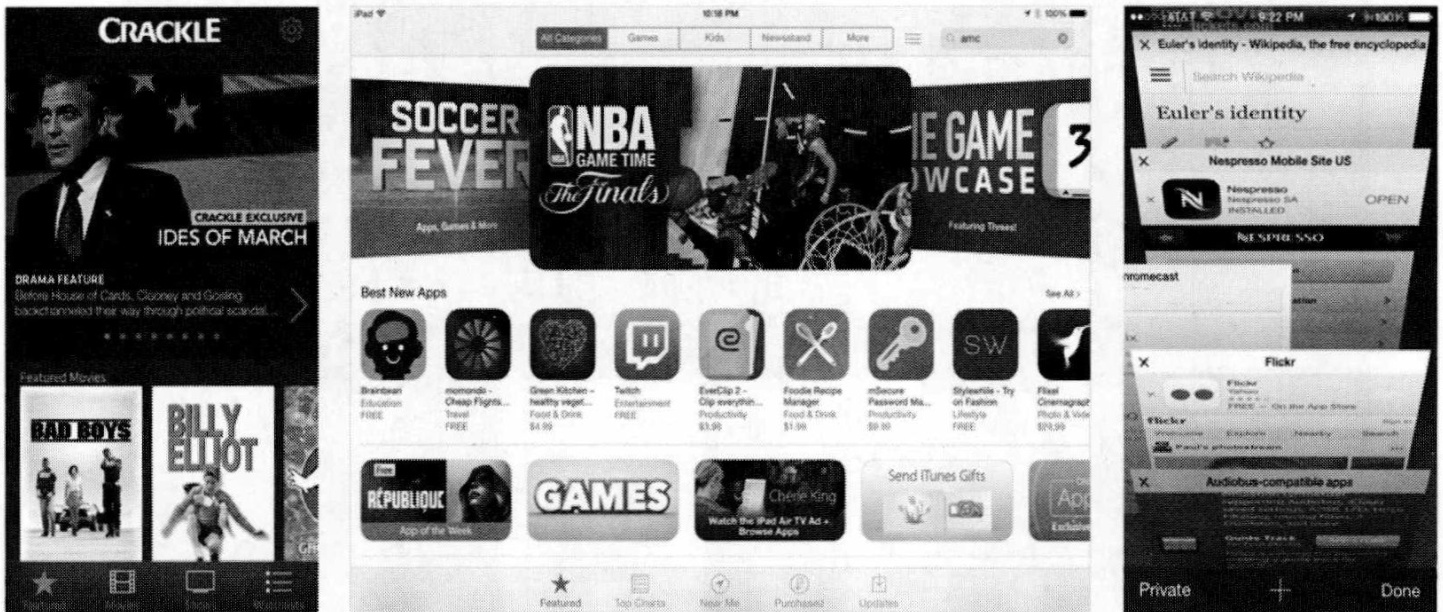

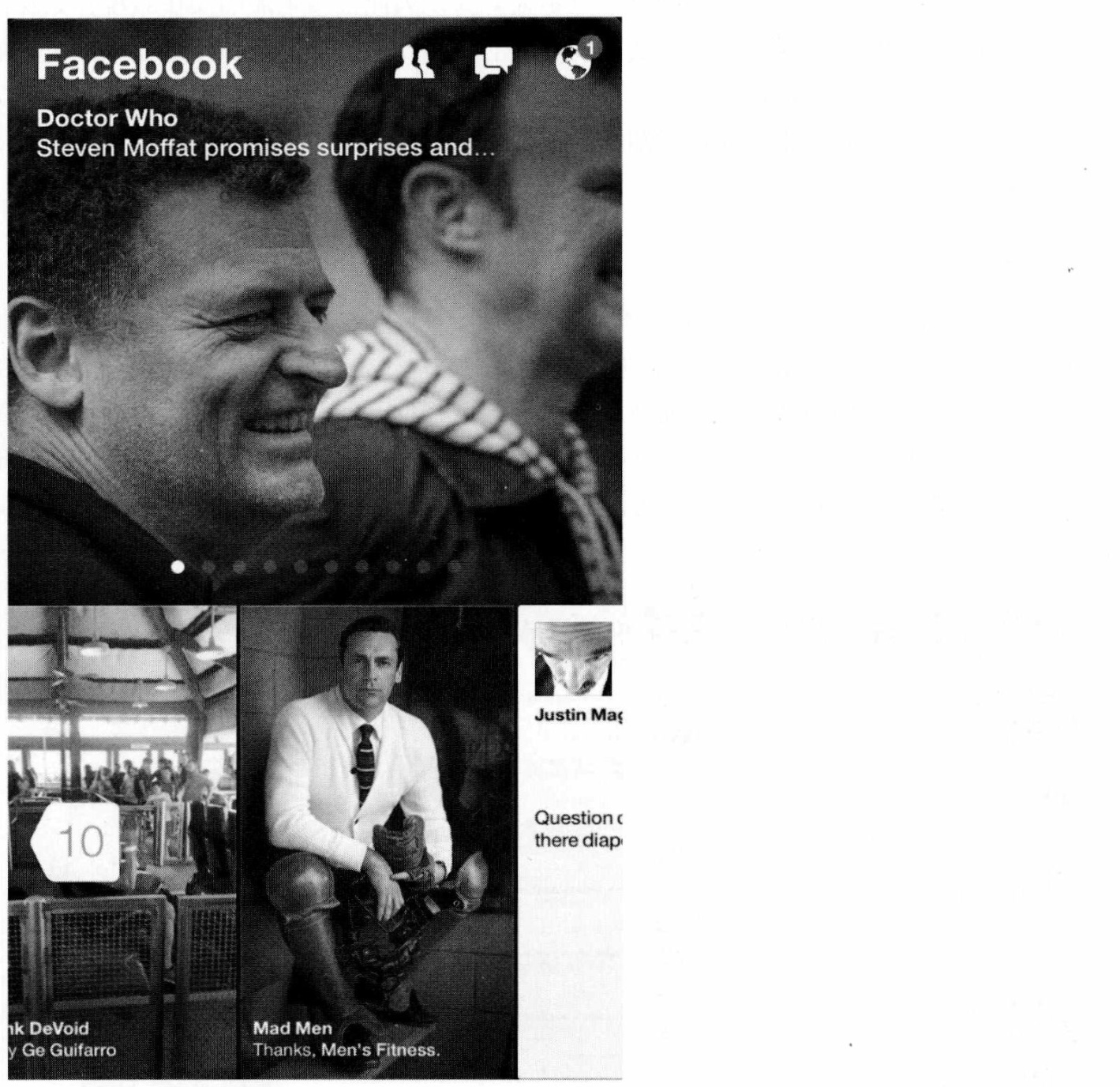

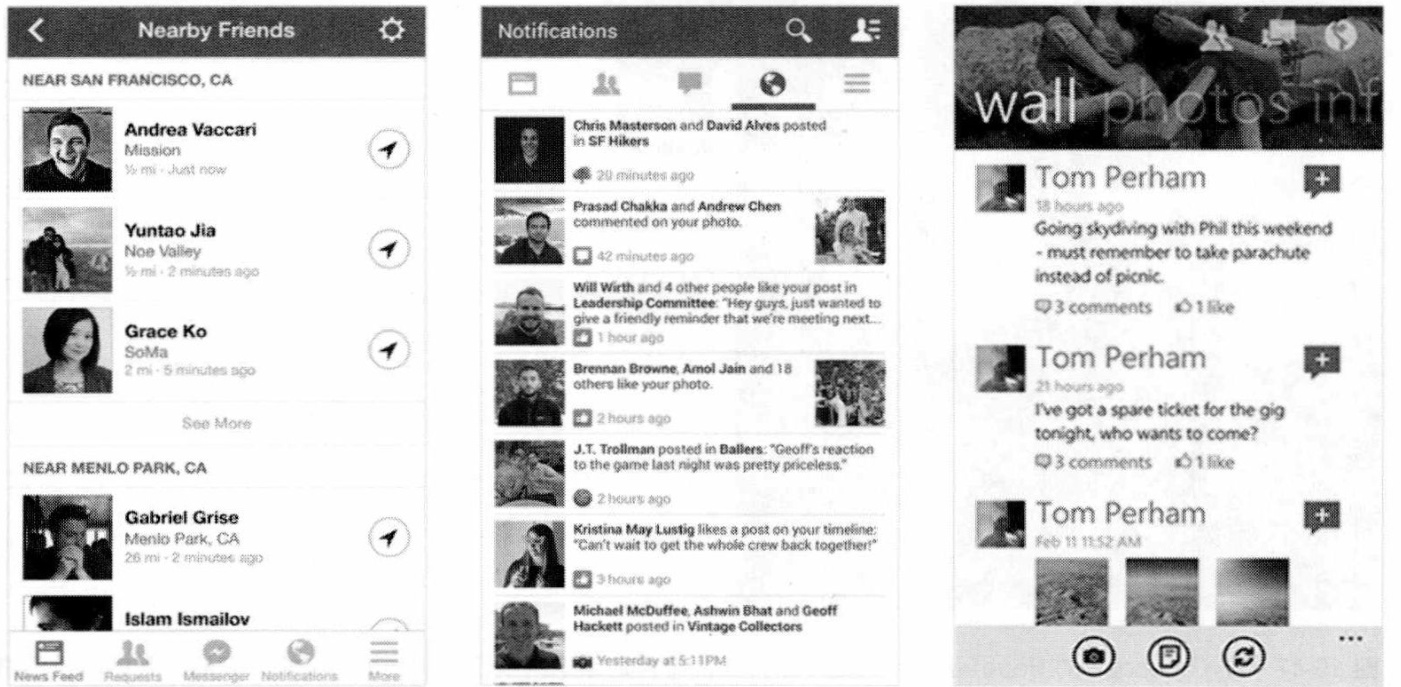

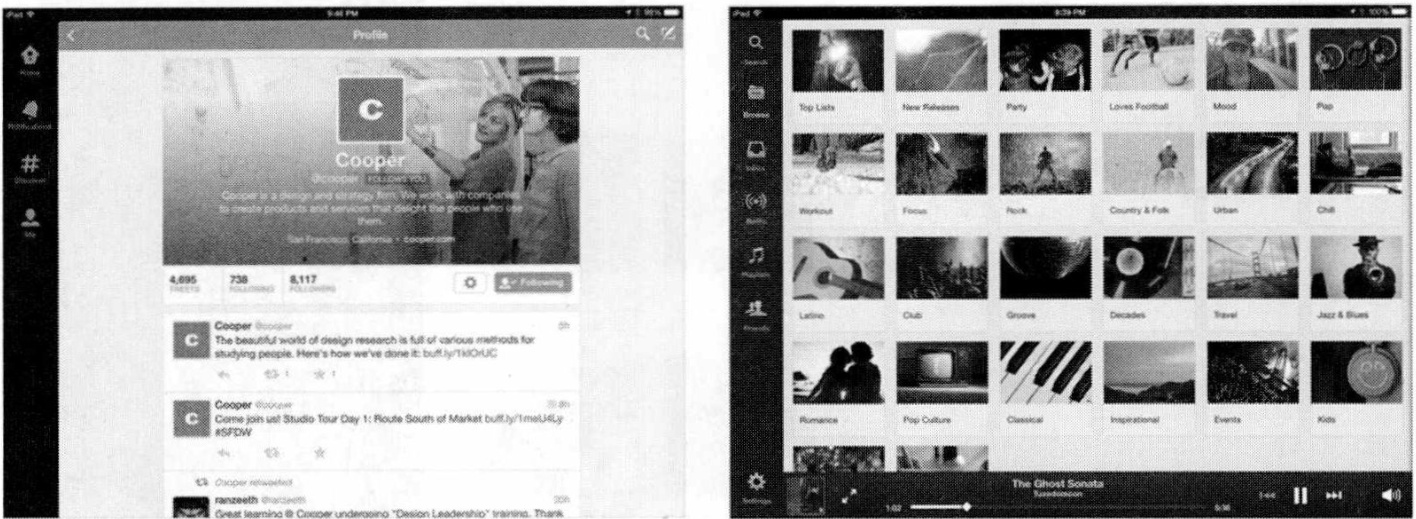

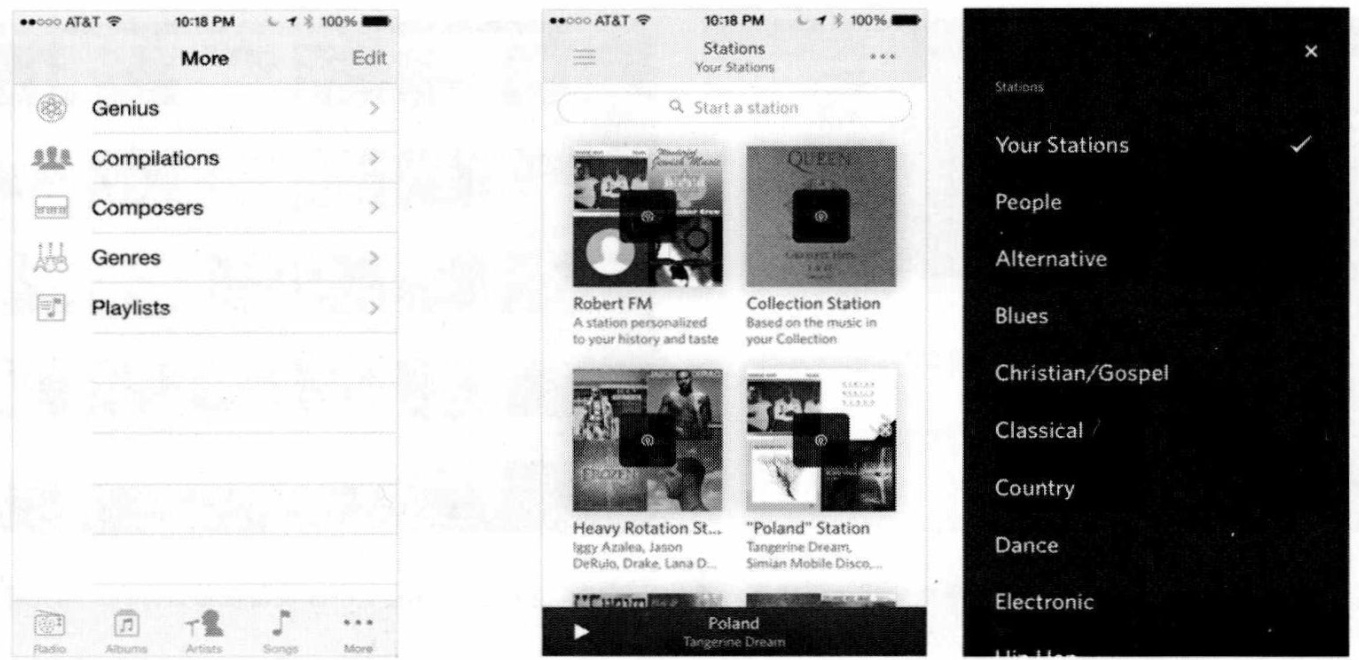

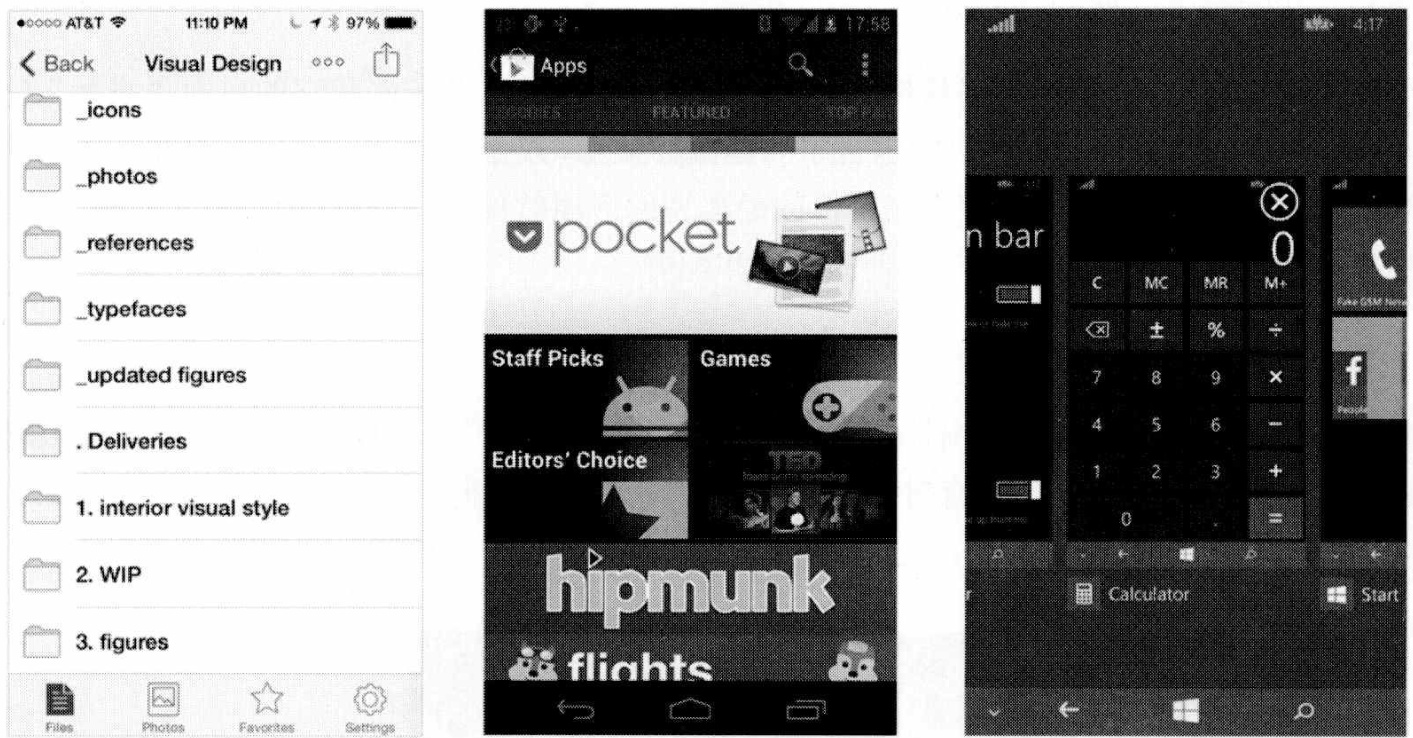

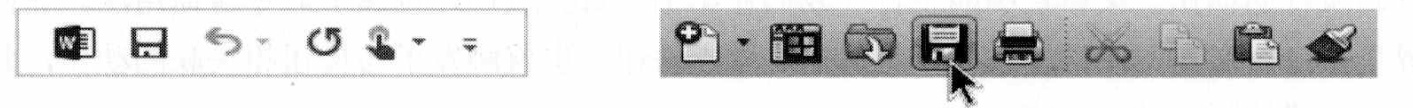

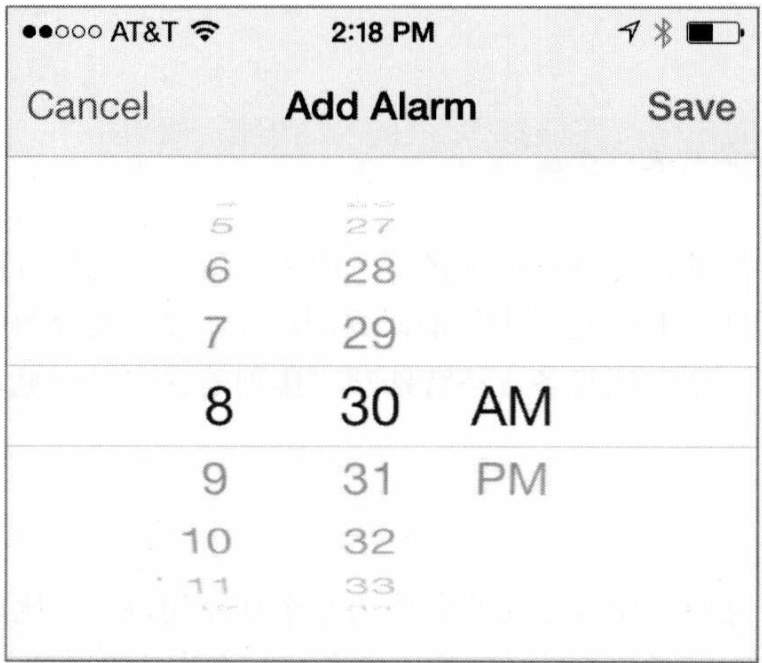

2007年6月,也就是《交互设计精髓》第3版出版后两个月,苹果推出了iPhone和iOS,永久地改变了数字世界。2010年,苹果又推出了第一款商业上成功的平板电脑iPad。这些布满传感器的触屏产品,以及随之竞相仿效的竞争者,给交互设计领域带来了崭新的术语和设计模式。《交互设计精髓》第4版直接涵盖了这些及其他现代交互设计术语。

本版保留了依然适用的内容,更新了已经变化的部分,提供了反映过去7年间行业变化的新材料。本书还讨论了笔者实践过程中发展出来的新概念,以应对变化的时代。

以下是本版《交互设计精髓》重大变化的部分亮点:

部分章节合并,少数章节压缩,并增加了部分新章节。更新了术语和实例,以反映业内交互设计艺术的相撞。文字全部重新编辑,更加清晰易读。第1部分增加了更多目标导向设计过程的细节,更加精确地反映Cooper公司的大多数现行实践;还包含了:指导如何建设设计团队,如何把设计团队融入到开发和项目团队。第2部分调整幅度较大,更加清晰地展示概念和原则,包括了如何整合视觉设计的更新信息。第3部分进行了大幅重写、更新和扩展,以反映新涌现的移动和触屏平台上使用的交互术语;还更加详细地覆盖了网络交互以及其他类型设备和系统上的交互。笔者希望,这些新增内容和改动可使《交互设计精髓》比以往版本更加切题、更加有用。

本书示例

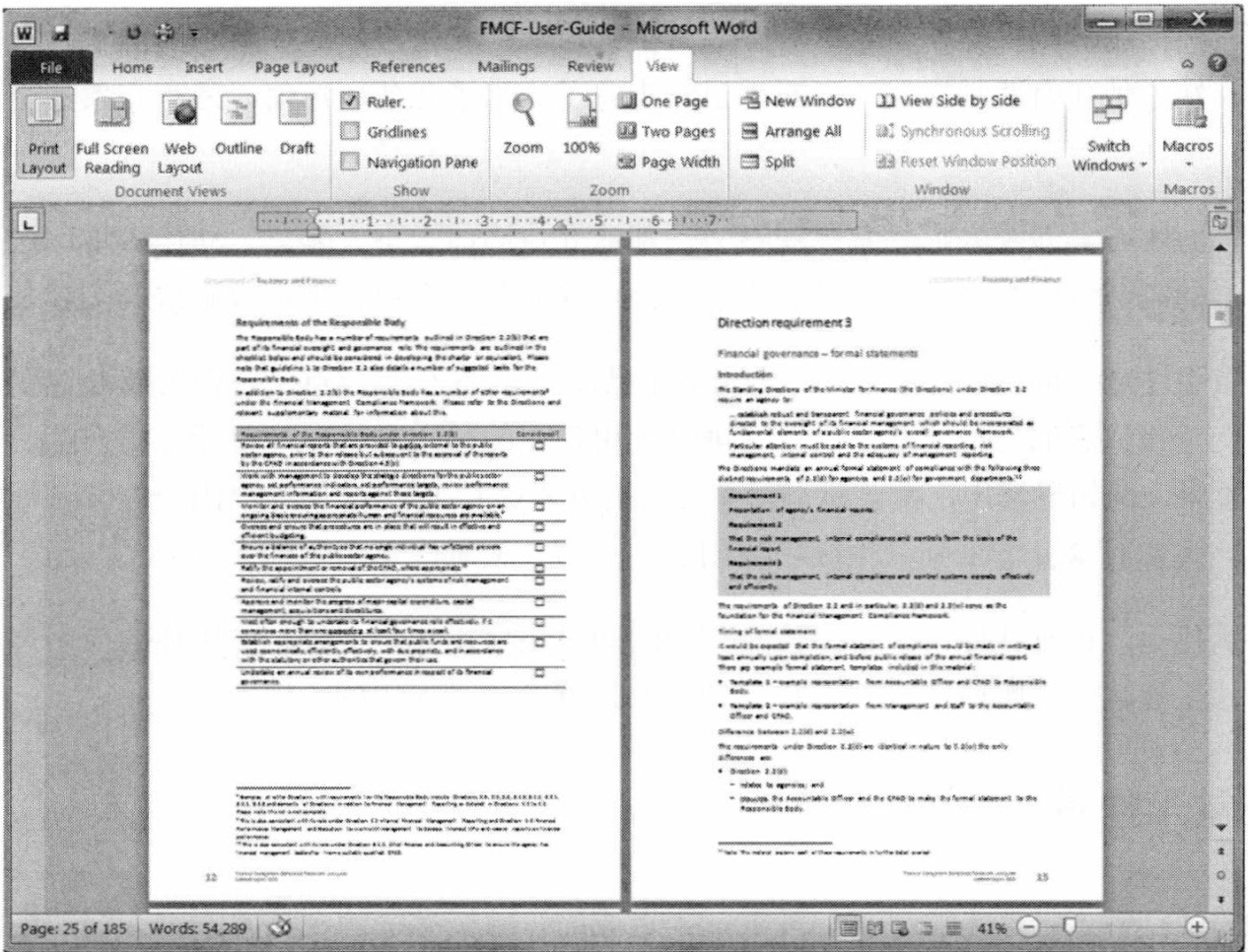

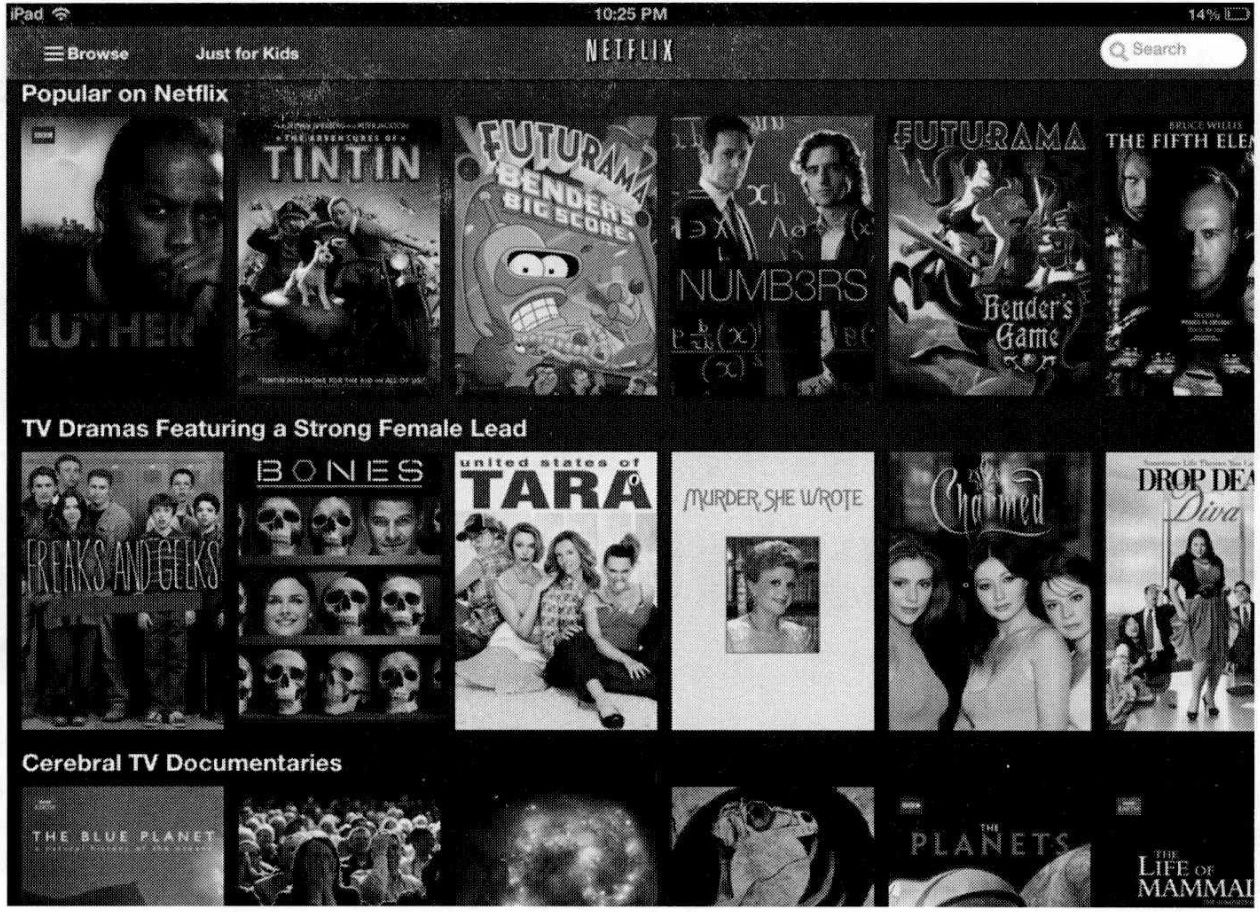

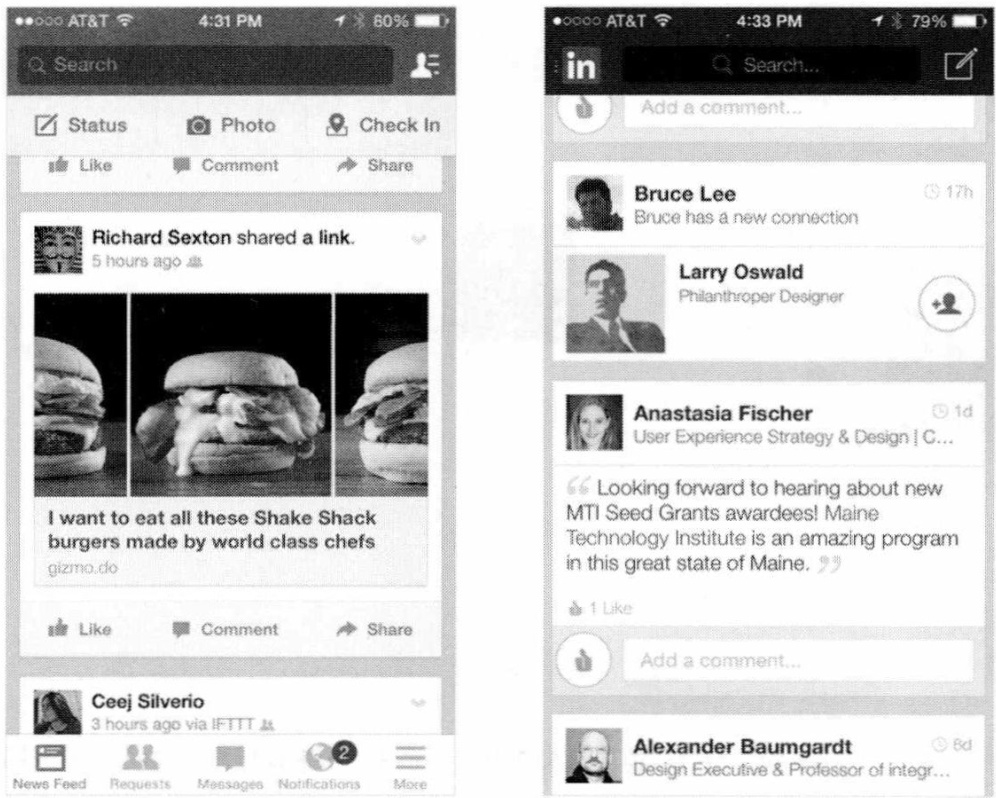

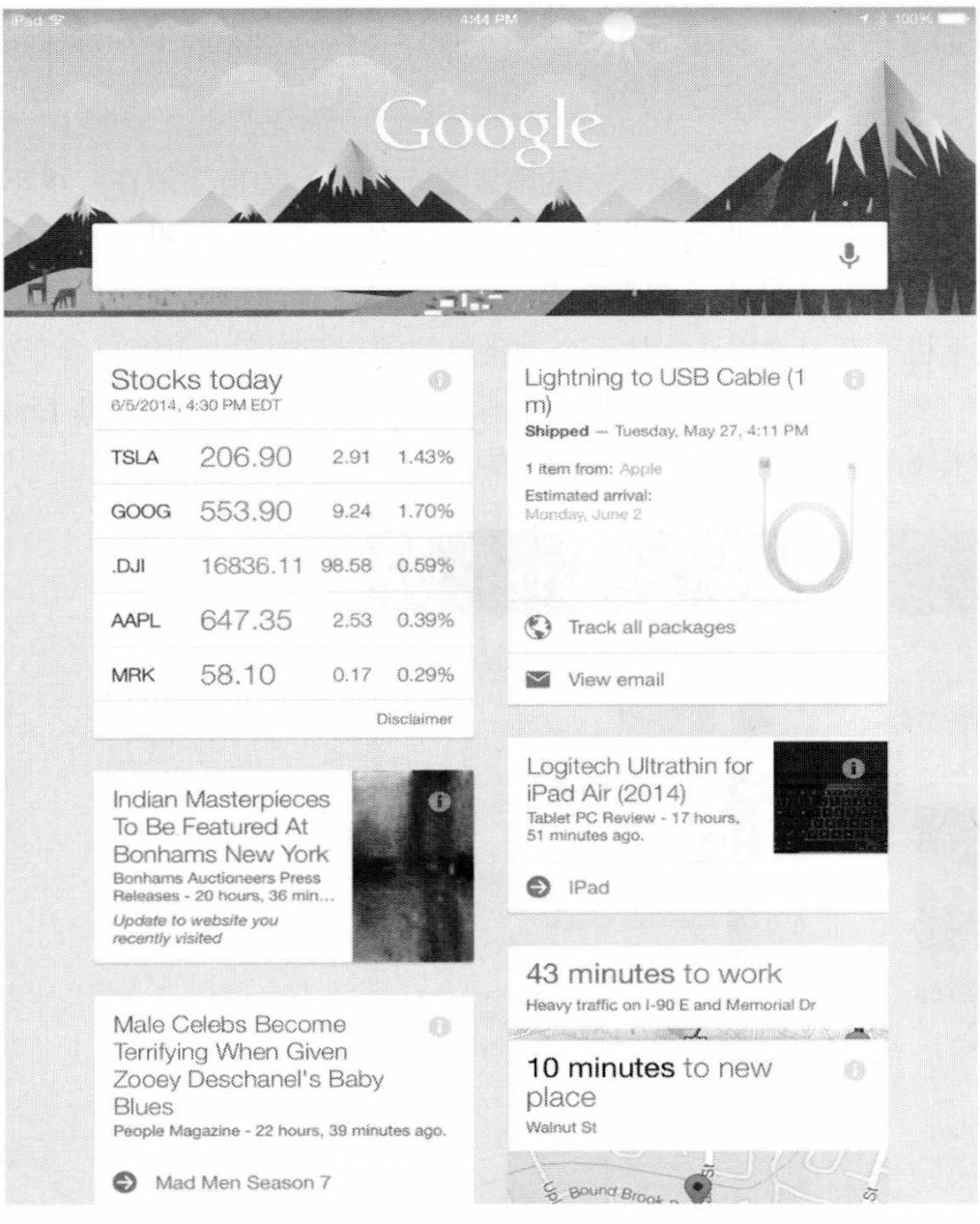

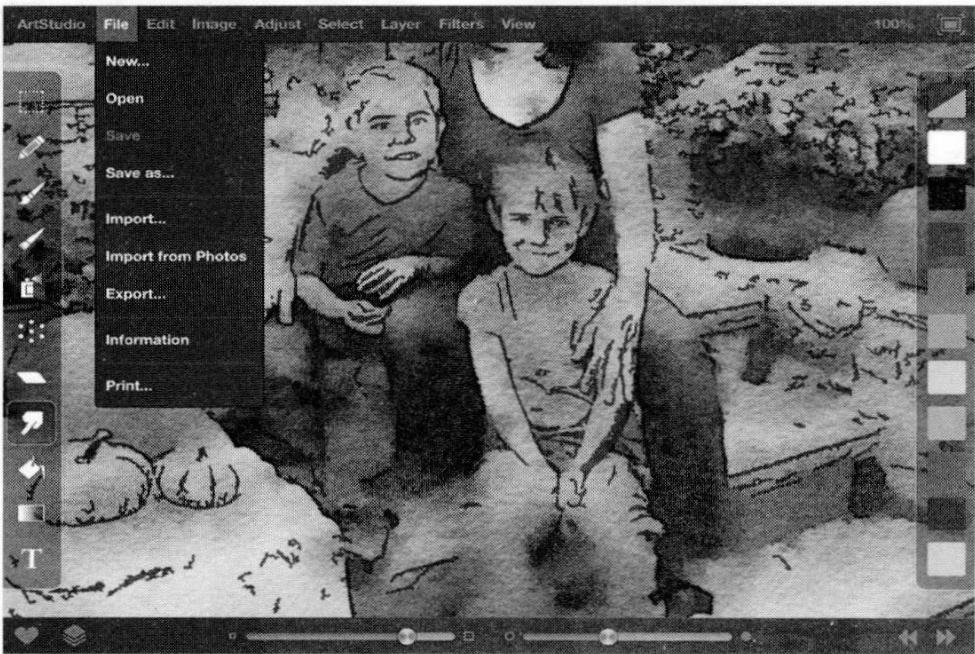

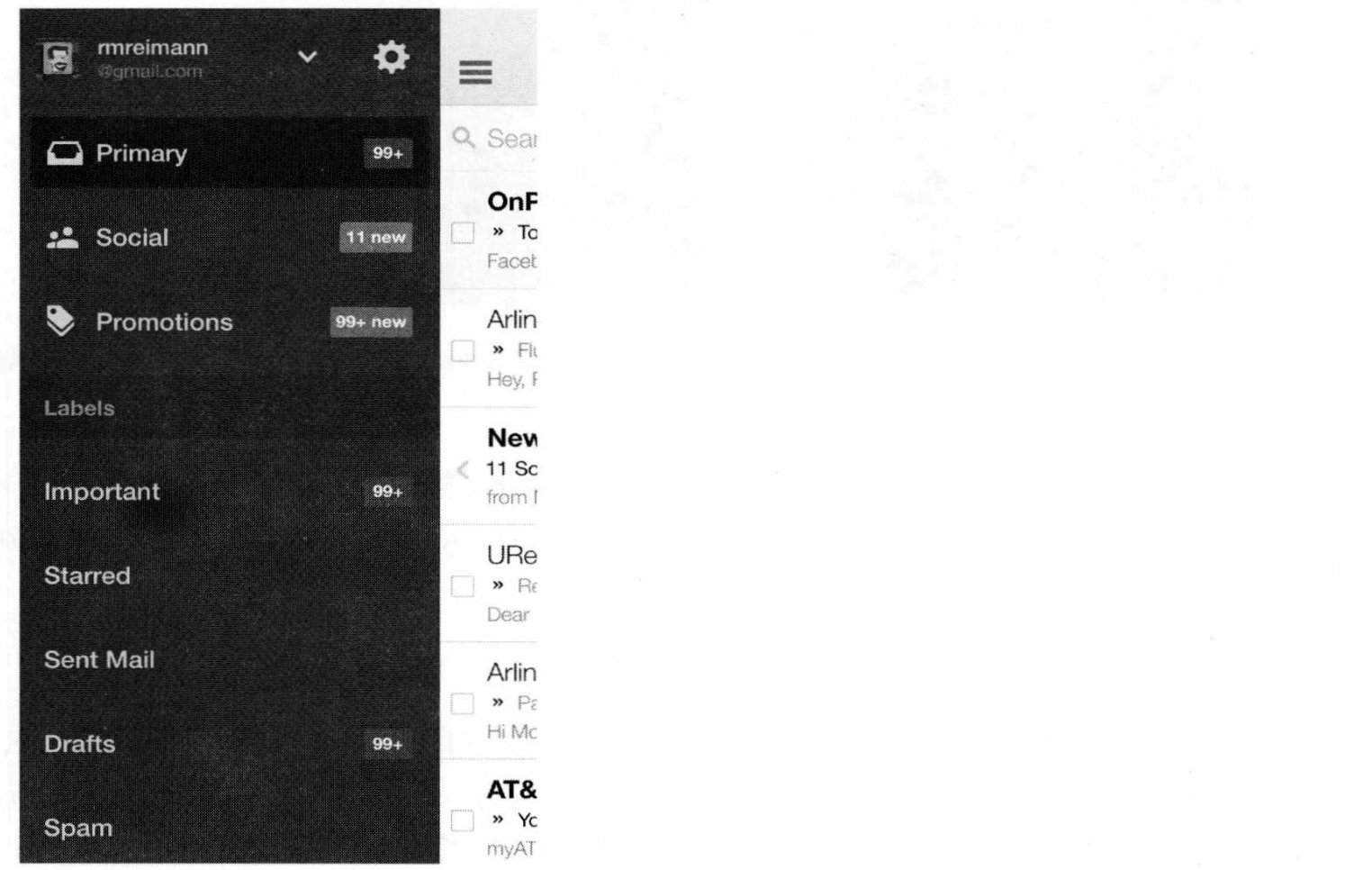

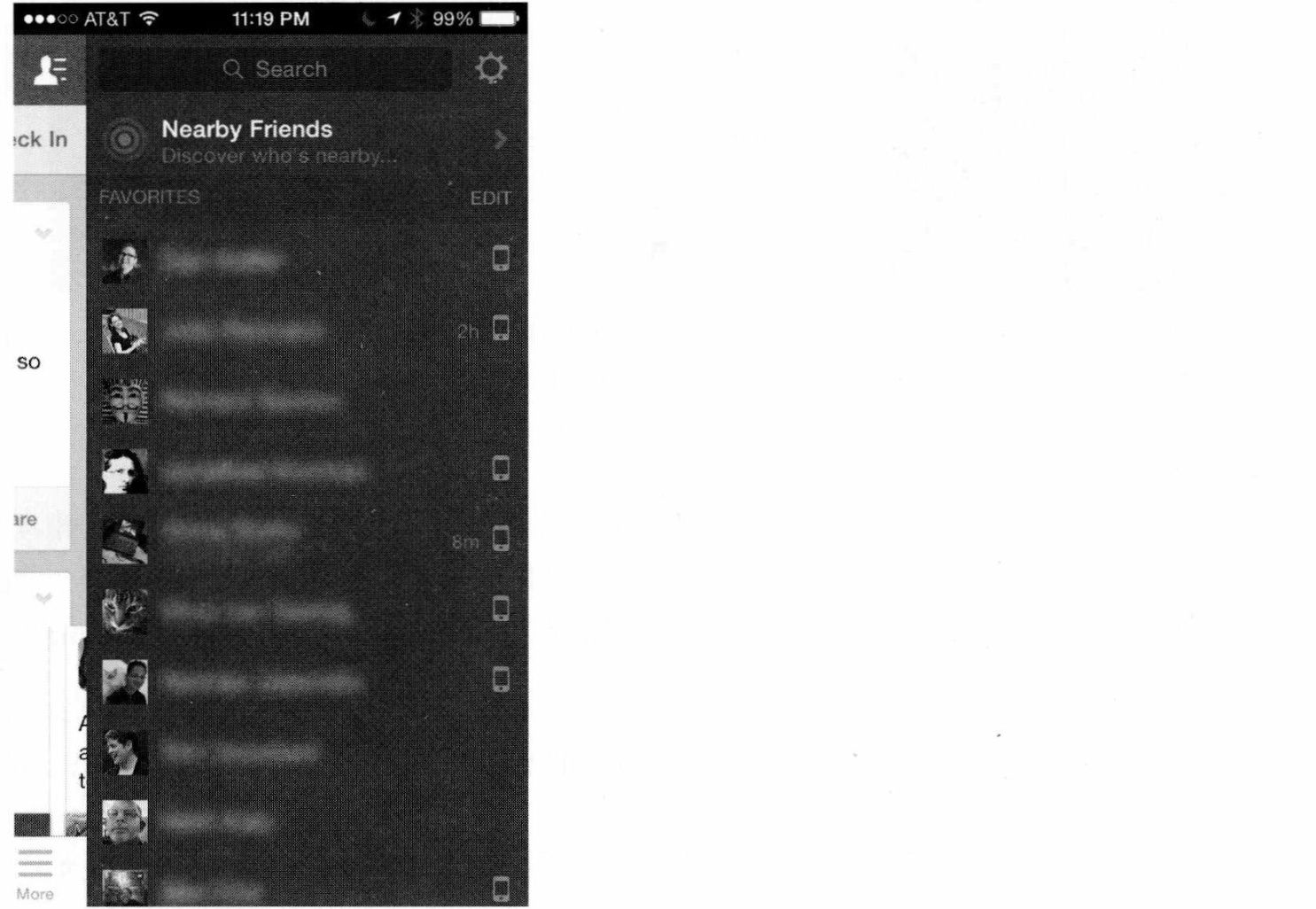

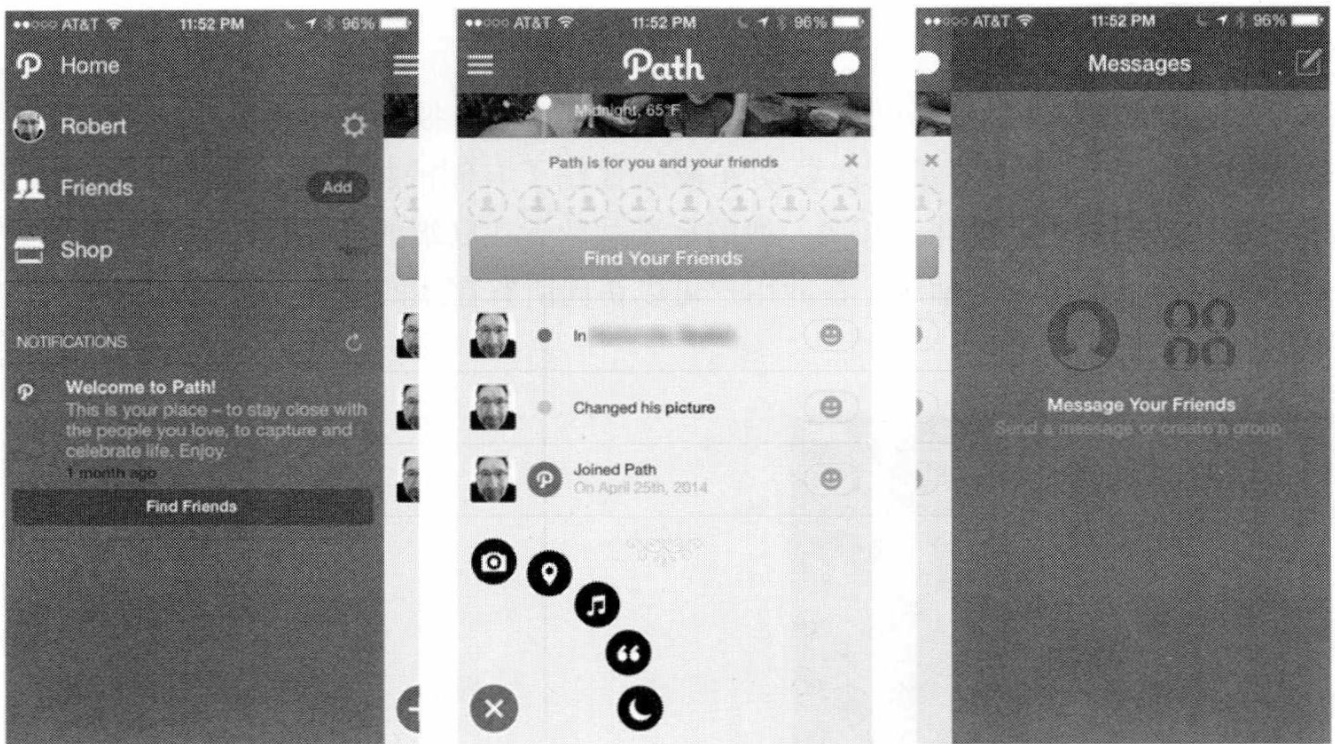

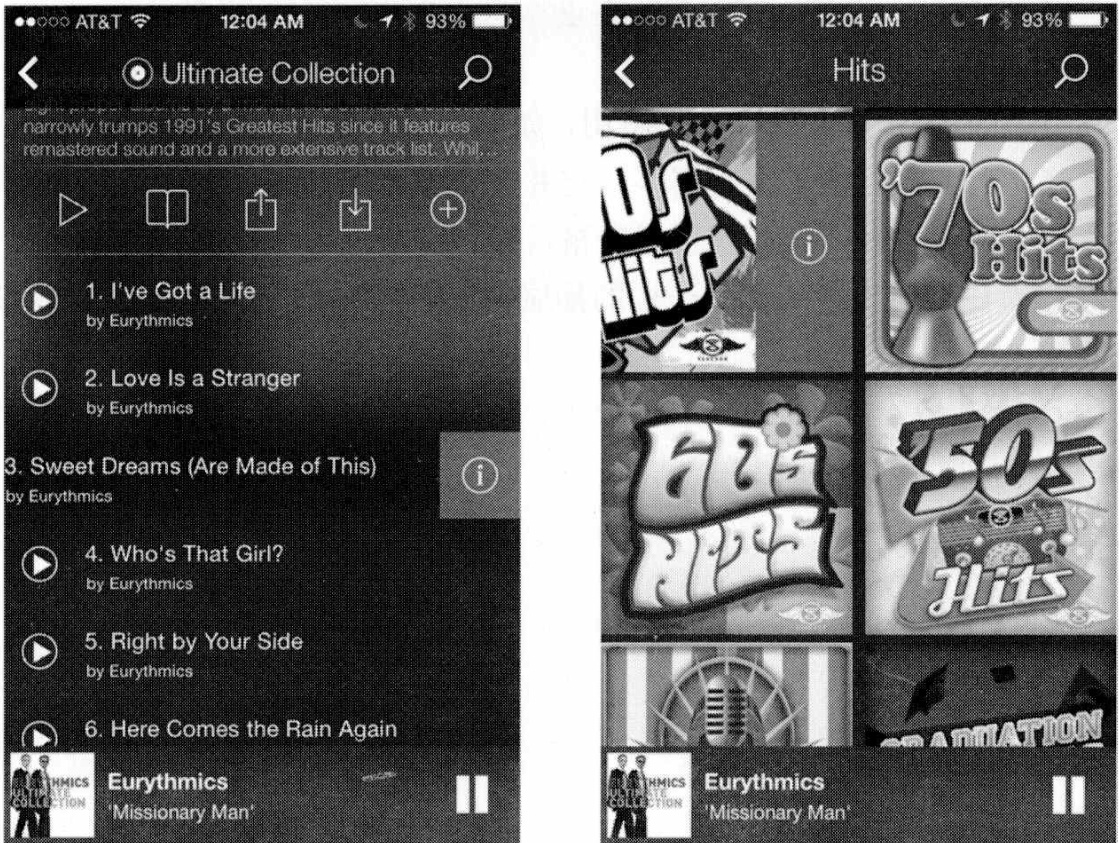

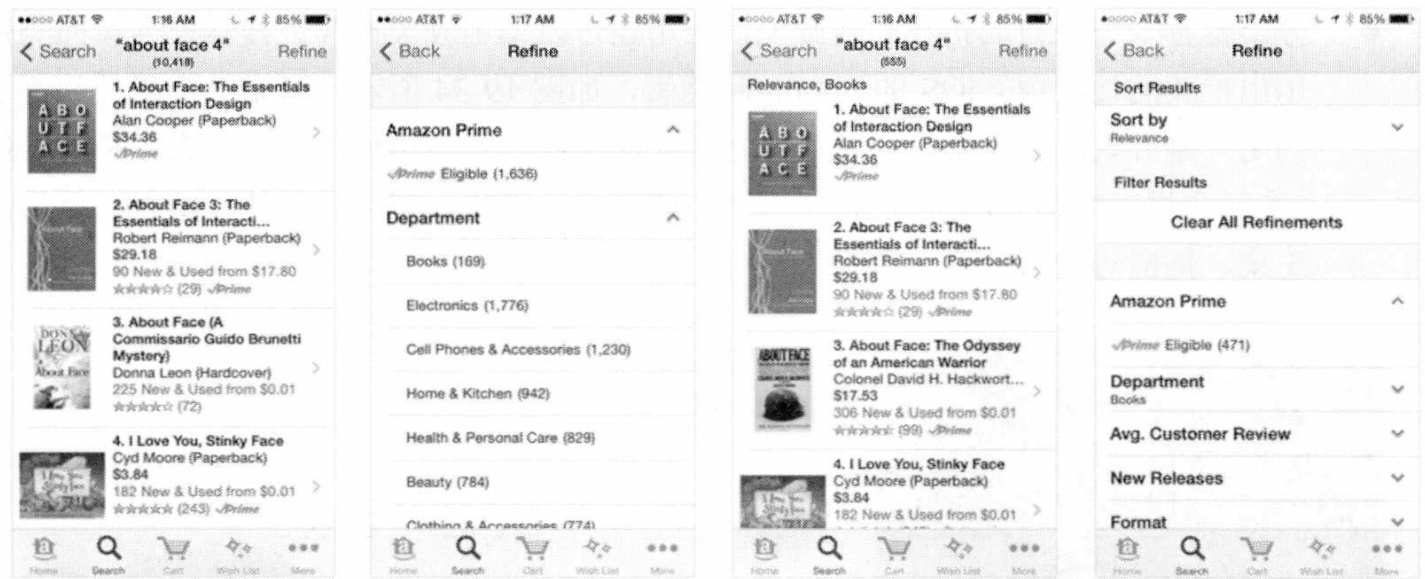

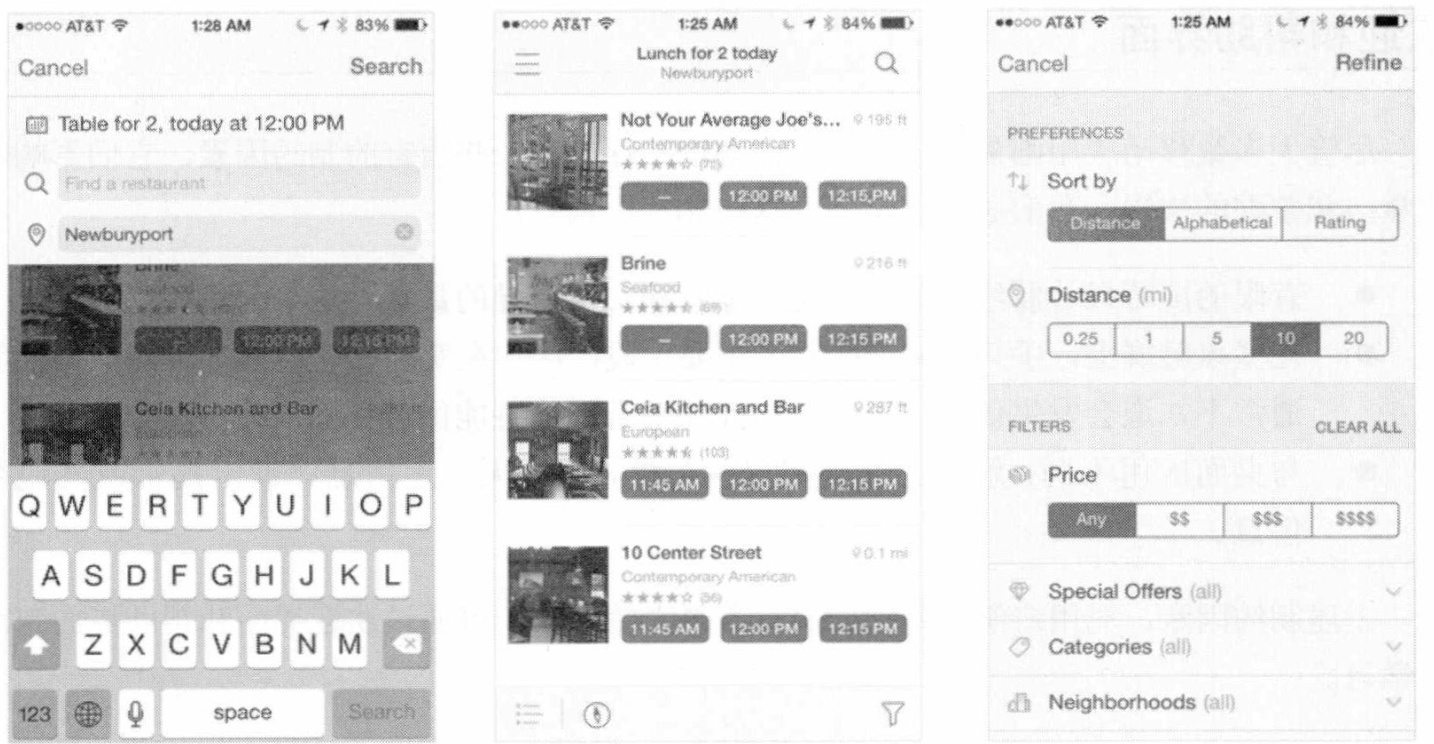

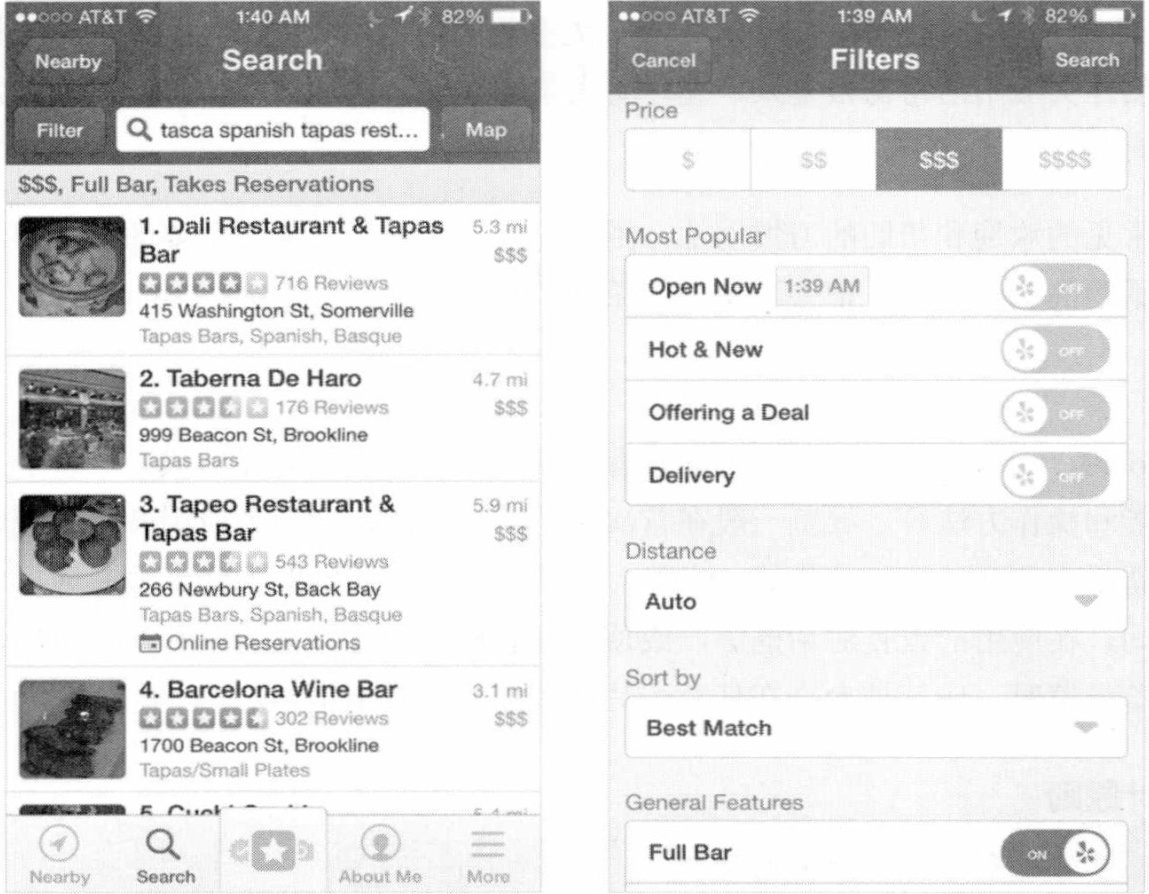

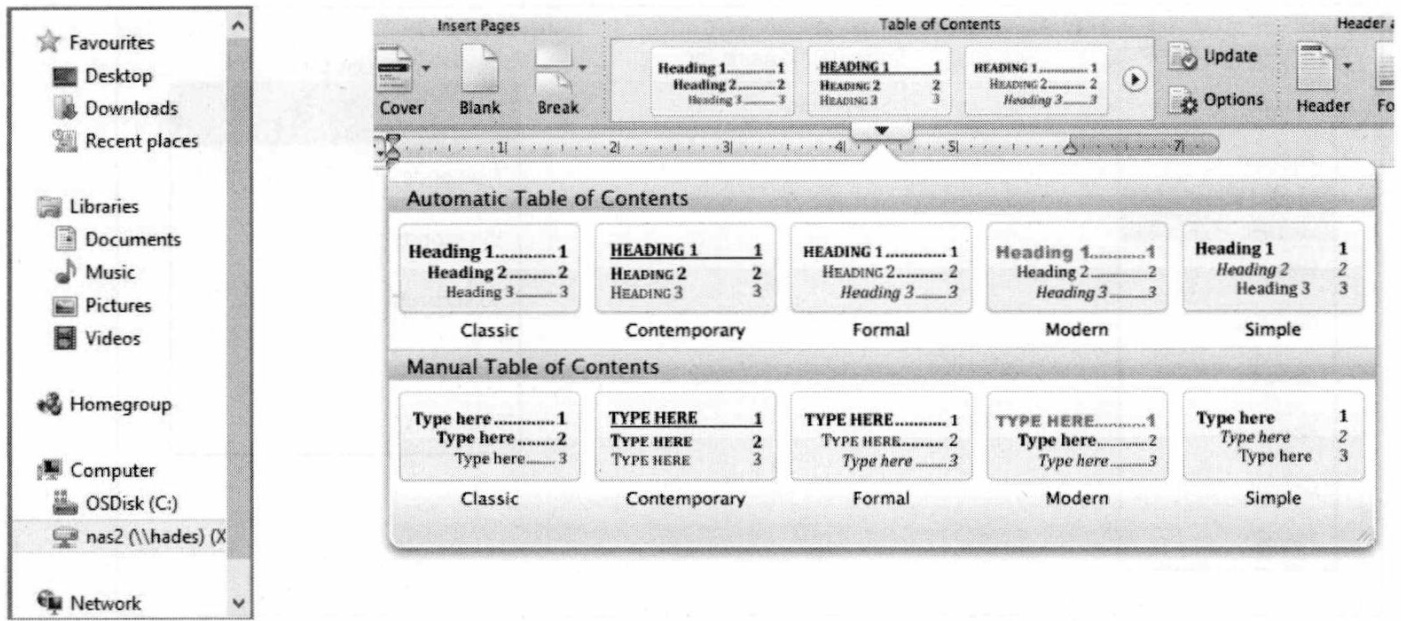

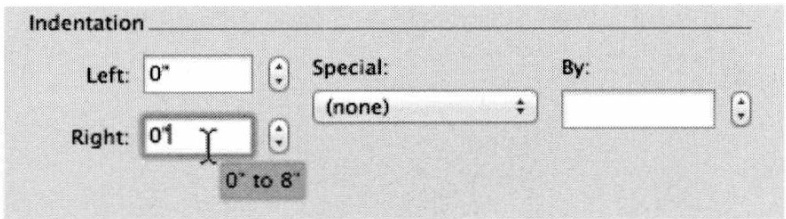

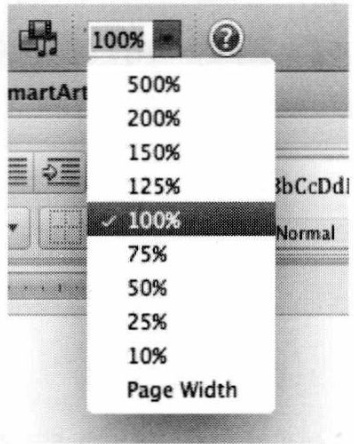

本书内容是关于设计各种互动数字产品的。不过,因为交互设计的根基来自桌面电脑上的软件,而如今多数PC运行的是微软Windows操作系统,因此讨论桌面软件必然有所偏重。同样,很多原生移动应用开发者的重点会首选iOS,所以本书移动示例来自于iOS平台。

尽管如此,本书多数材料不受平台限制,可以同样应用于不同平台——MacOS、Windows、iOS、Android以及其他平台。即便对于售货亭、嵌入式系统、10英尺界面这样的不一致的平台,多数也适用。

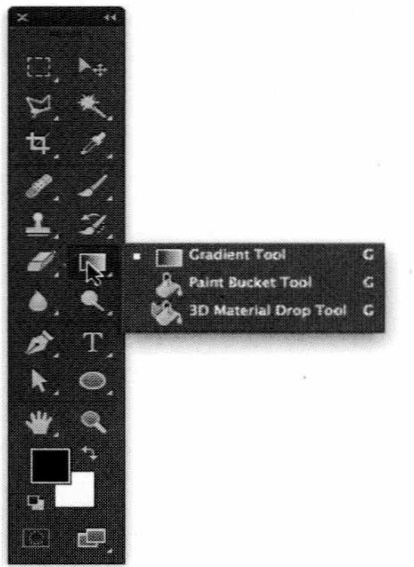

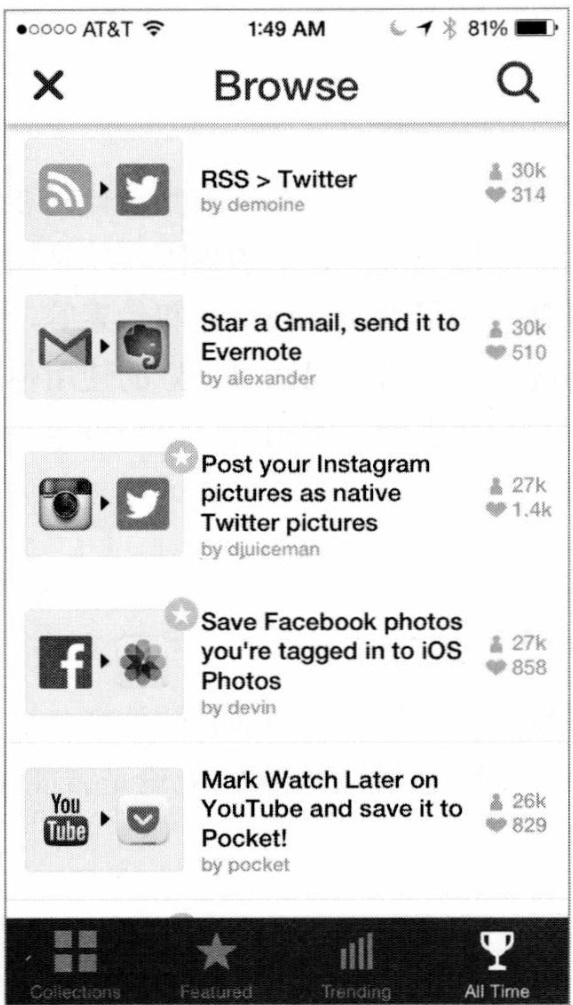

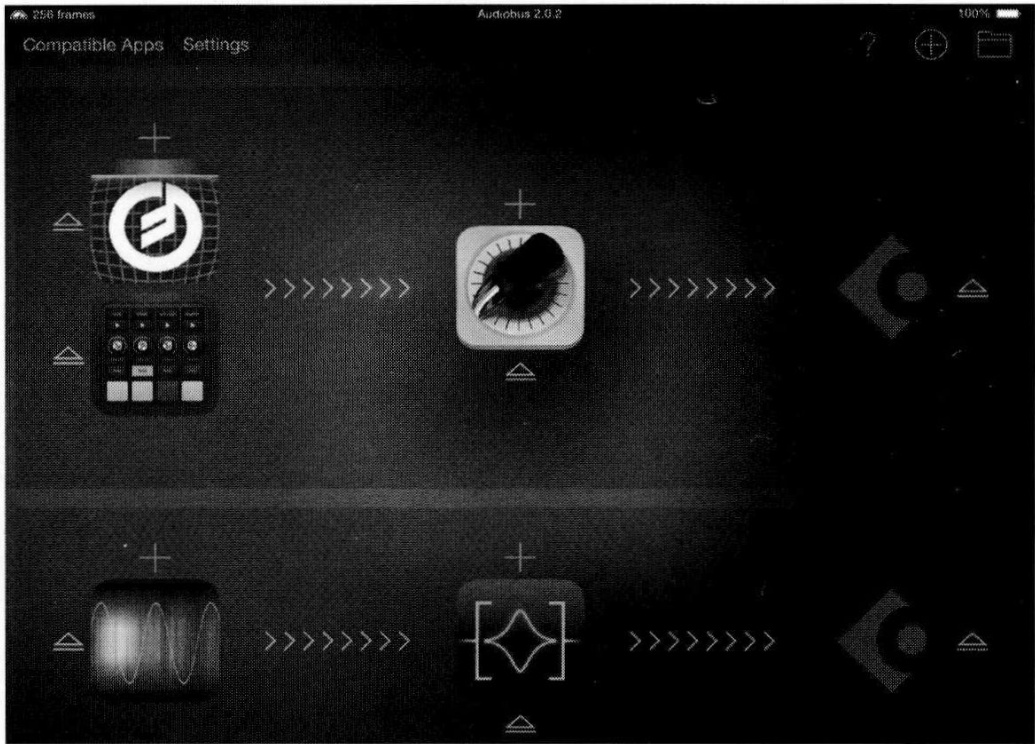

本书中的大量示例取自微软Office套件和Adobe的Photoshop 和Illustrator。我们尽量采用这些主流应用做示例,原因有二:首先,读者对这些示例可能多少比较熟悉;其次,即便最精雕细琢的产品,如果采用了目标导向的设计方法,其用户界面也有很大的改善余地。这一版本还有很多取自移动应用和网络的新例子,以及一些更加异乎寻常的应用。

这一版本的少量示例取自如今已经消亡的软件或者操作系统版本。这些例子展示某些要点,笔者认为很有用处,因此予以保留。多数示例取自现代软件和操作系统。

本书读者

尽管本书主题大体面向学生和交互设计从业人员,但任何关注用户与数字科技互动的人士阅读本书,均可有所领悟。开发者、从事产品设计的各色设计师、可用性专家,以及项目经理都能从本书中找到有用的内容。如果读者读过《交互设计精髓》之前的版本或者The Inmates Are Running the Asylum,会发现本版中的交互设计方法既有新增内容,也更新了旧内容。

目标导向设计部分

第 1 章数字产品的设计过程

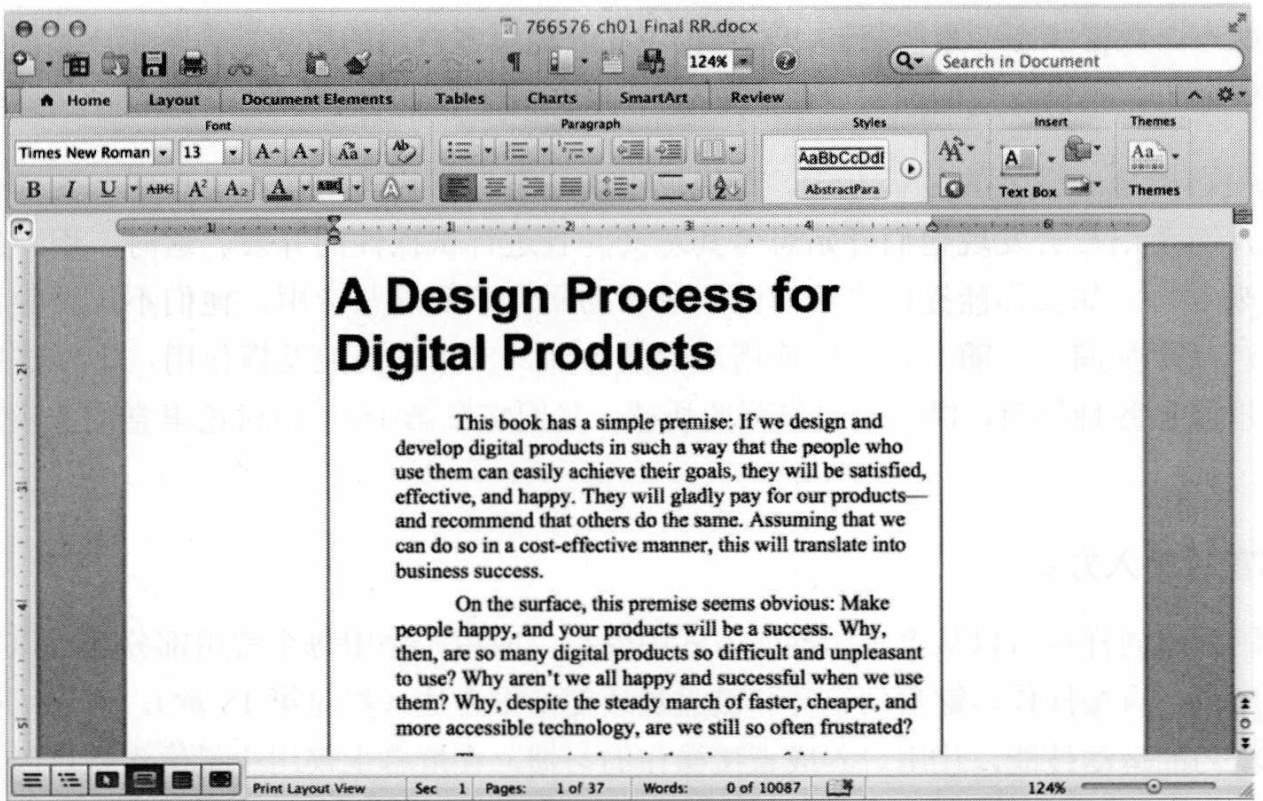

本书有一个简单的前提:如果我们设计的数字产品能够让人们方便地达成目标,他们会感到满意,提高效率,心情愉快。如此一来,人们会高兴地购买这款产品,还会推荐他人购买。假设我们能够以低成本实现上述目标,就能取得商业上的成功。

表面上,这个前提一目了然。只要用户满意,产品就会成功。可是为什么仍有那么多的数字产品难以使用,用起来让人痛苦呢?为什么不能皆大欢喜、双方共赢?尽管我们一直在更快、更廉价、更便捷技术的创新道路上稳步迈进,为什么人们仍会感到沮丧?

一言以蔽之,答案是因为在产品规划和开发的过程中,没有把设计作为同等重要的基础环节。

工业设计师维克多·帕帕奈克(VictorPapanek)认为,设计是“为赋予有意义的秩序,做出有意识或直觉的努力。”我们建议把它更加具体地定义为一种以人为本的设计活动。

理解用户的期望、需求、动机和使用情境。理解商业、技术以及行业的机会、需求和制约。以上述知识为规划基础来创造产品,让产品的形式、内容、行为可用、易用,令人满意,无论经济还是技术上均切实可行。

这一定义适用于许多设计领域,尽管形式、内容与行为的确切焦点因设计对象有所不同。例如,信息类网站可能格外关注内容,而设计简单的电视机遥控器,则主要考虑形式。正如前言所述,交互数字产品的独特之处在于,复杂的行为渗透其中。

运用恰当的方法,设计能够弥合人类与科技产品之间的缺口。但是目前多数数码产品的设计方法并不能像宣传得那样奏效。

产品行为恶劣的后果

自本书第一版问世以来近20年里,软件和交互数字产品取得了长足进展。很多公司开始关注如何让自己的产品满足用户,投入了必要的时间和资金支持产品设计。然而,还有更多公司没有做到,后果堪忧。只要企业继续只关注技术和市场数据,无视设计,就只能不断创造出令人鄙夷的数字产品。

以下几节讨论了如果产品没有进行恰当设计,忽视用户的需求和期望所带来的某些后果。您的数字产品中包含了如下哪些特征?

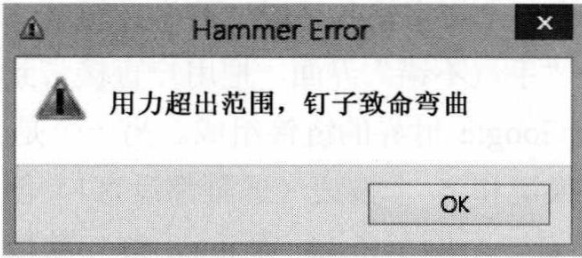

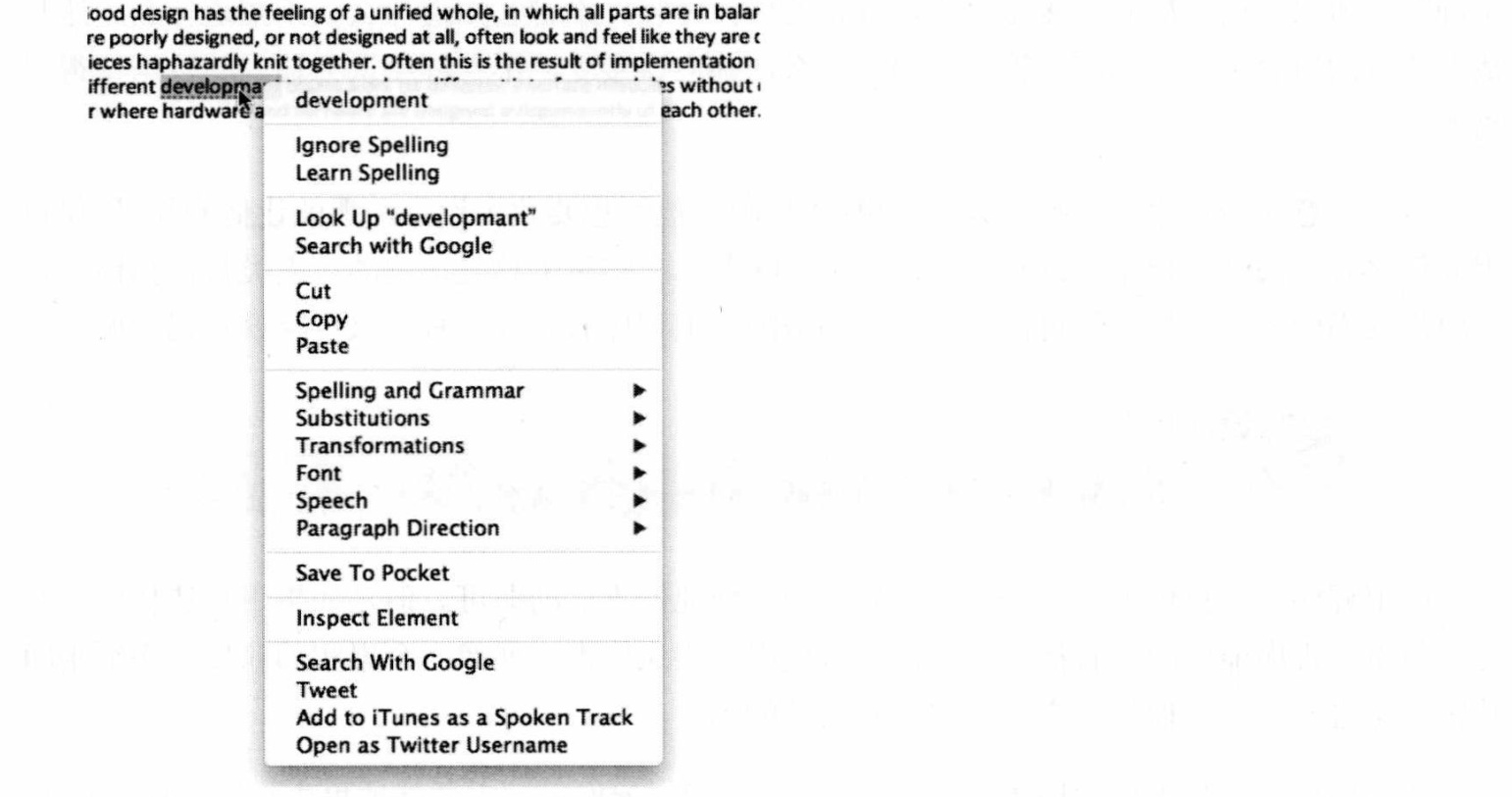

数字产品粗鲁无礼

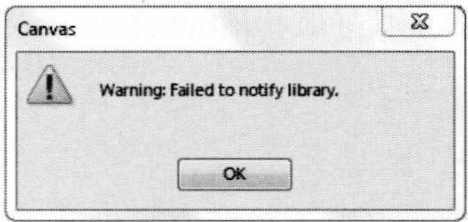

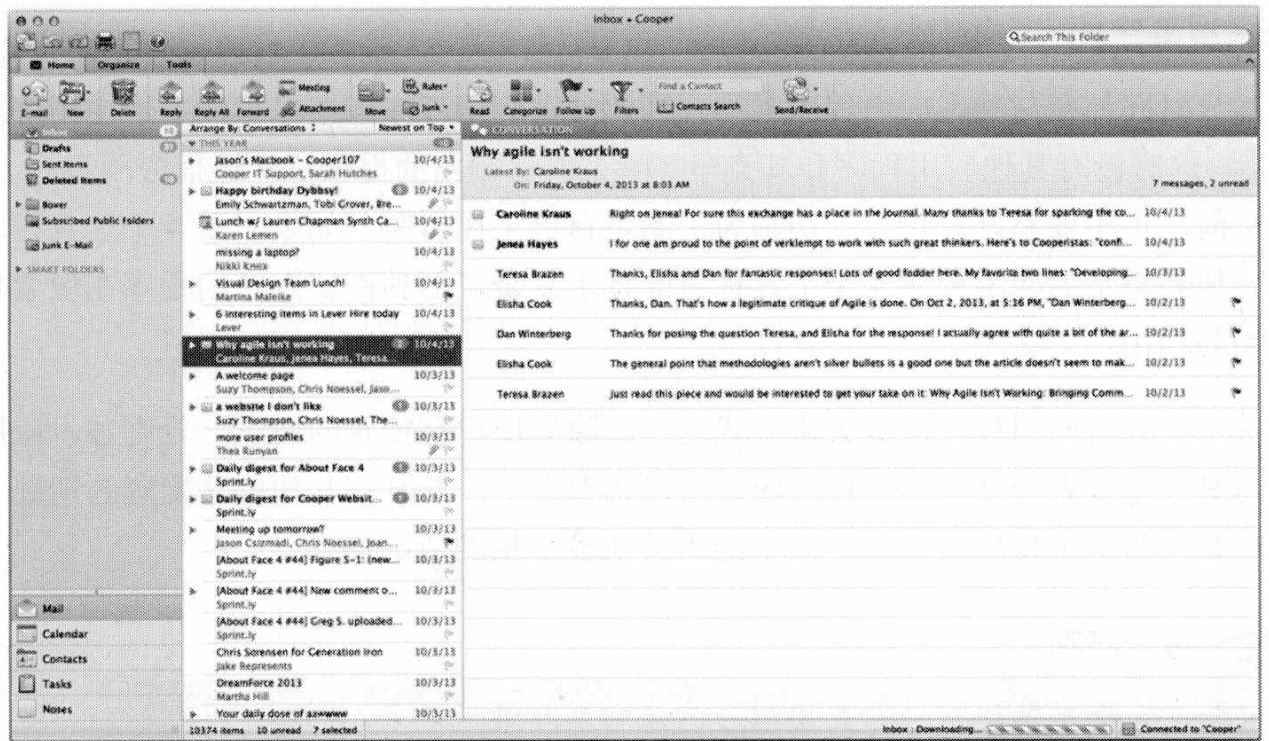

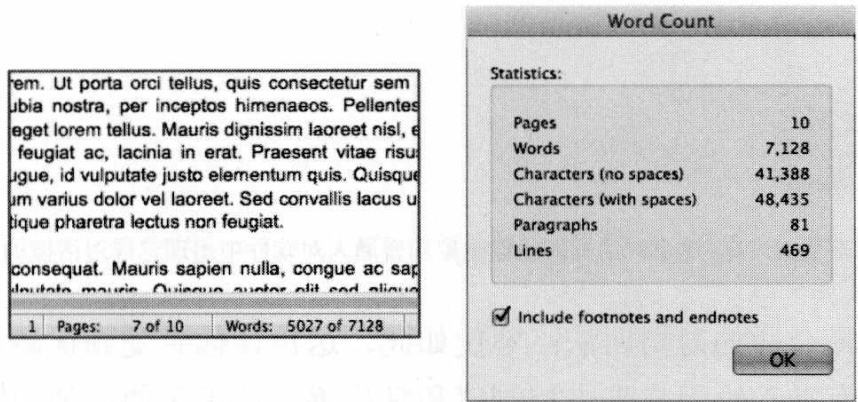

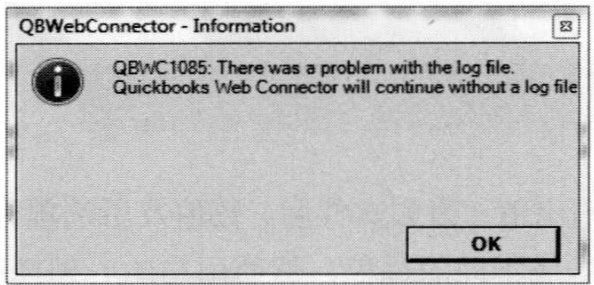

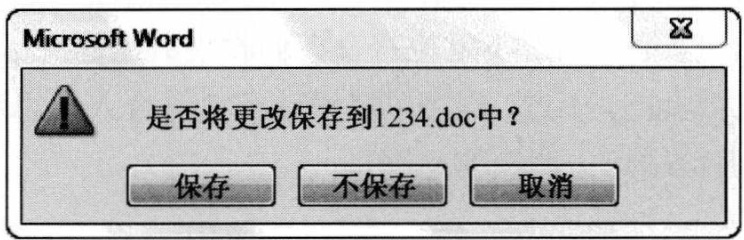

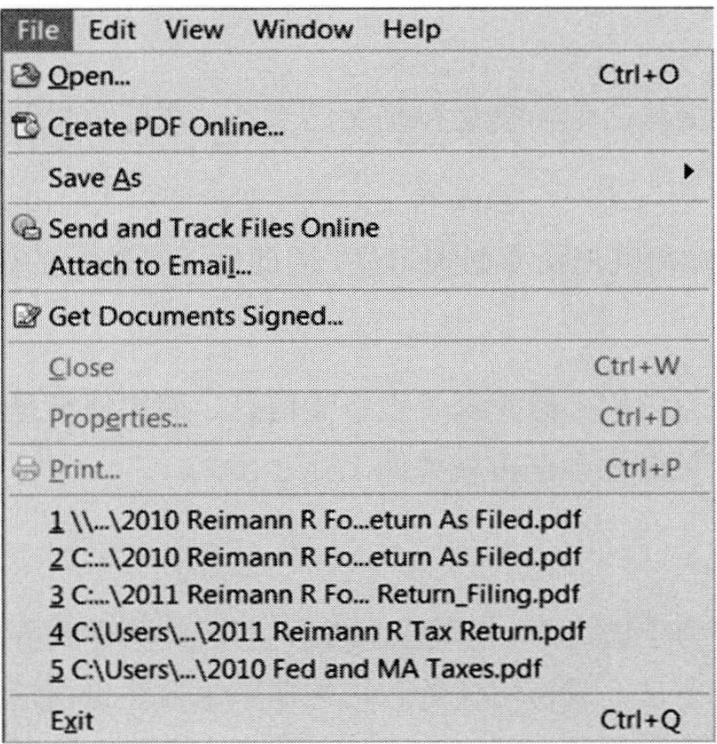

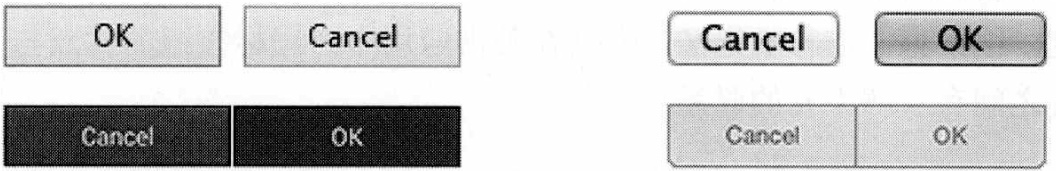

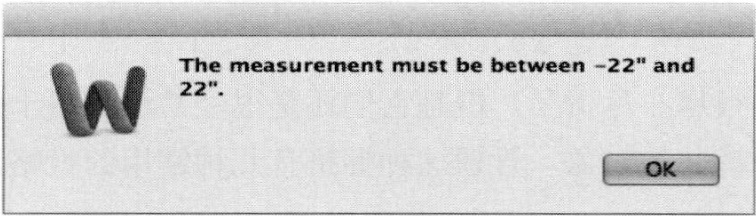

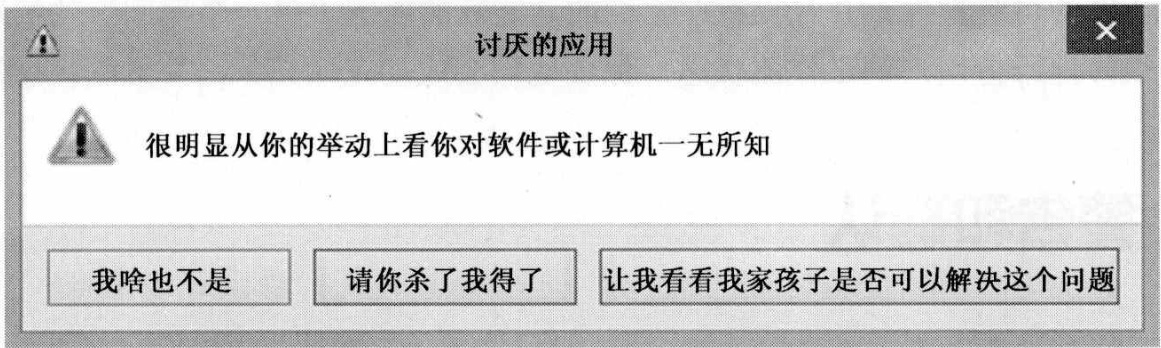

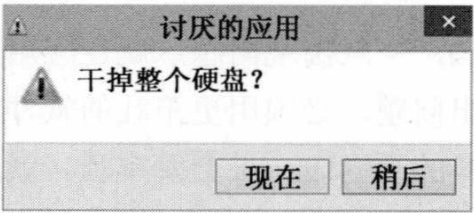

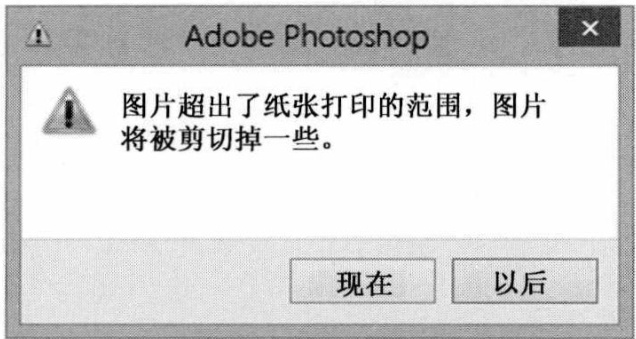

数字产品常常责怪用户犯了错,事实上错误不在用户,或者本不该发生。图1-1中显示的错误消息如野草般不停地弹出来,宣称用户又一次操作失败。这些消息还命令用户点击确认,承认自己失误。

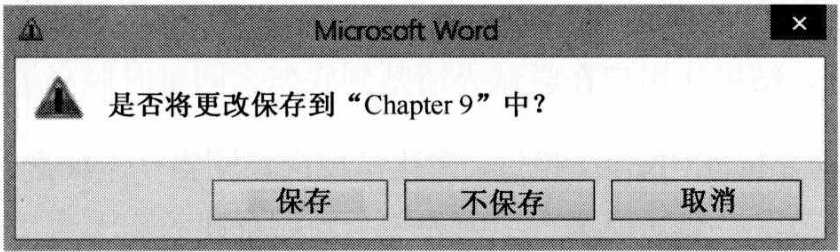

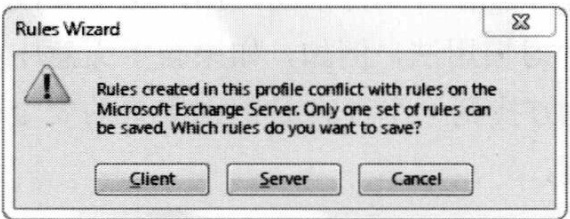

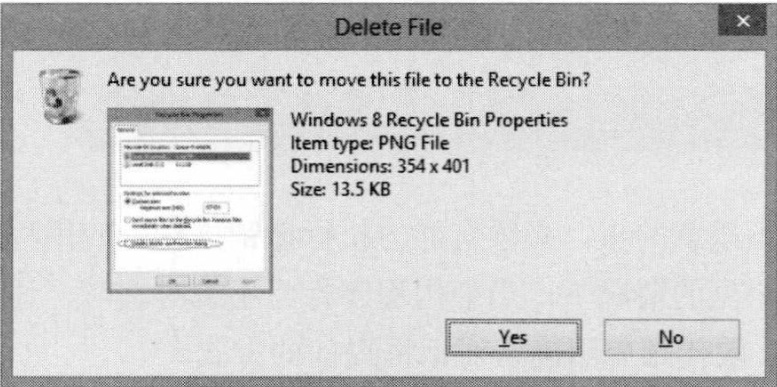

数字产品和软件经常用一串短促的问题,连珠炮似地审问用户,“你把文件藏在哪儿了?”,而用户往往不愿意回答,或者没有准备好回答。或者高人一等地问“你确定吗?”、“你真要删除这个文件还是因为其他原因按了Delete键?”

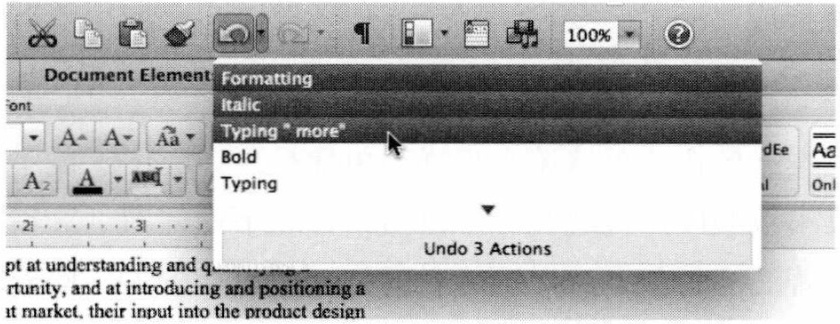

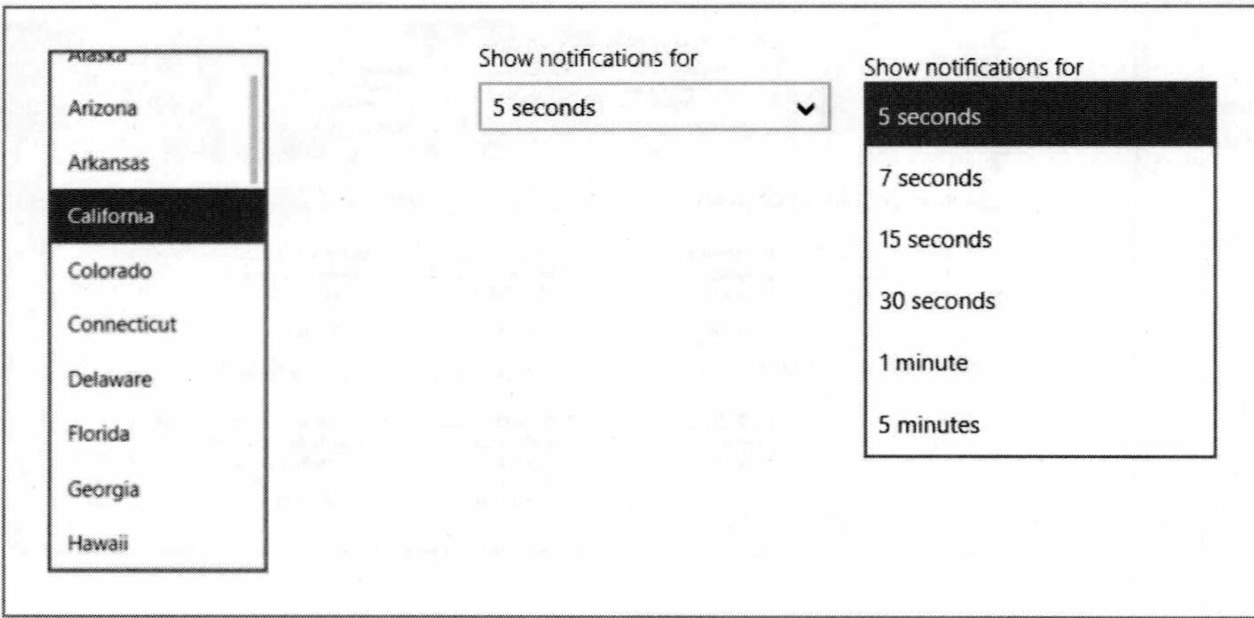

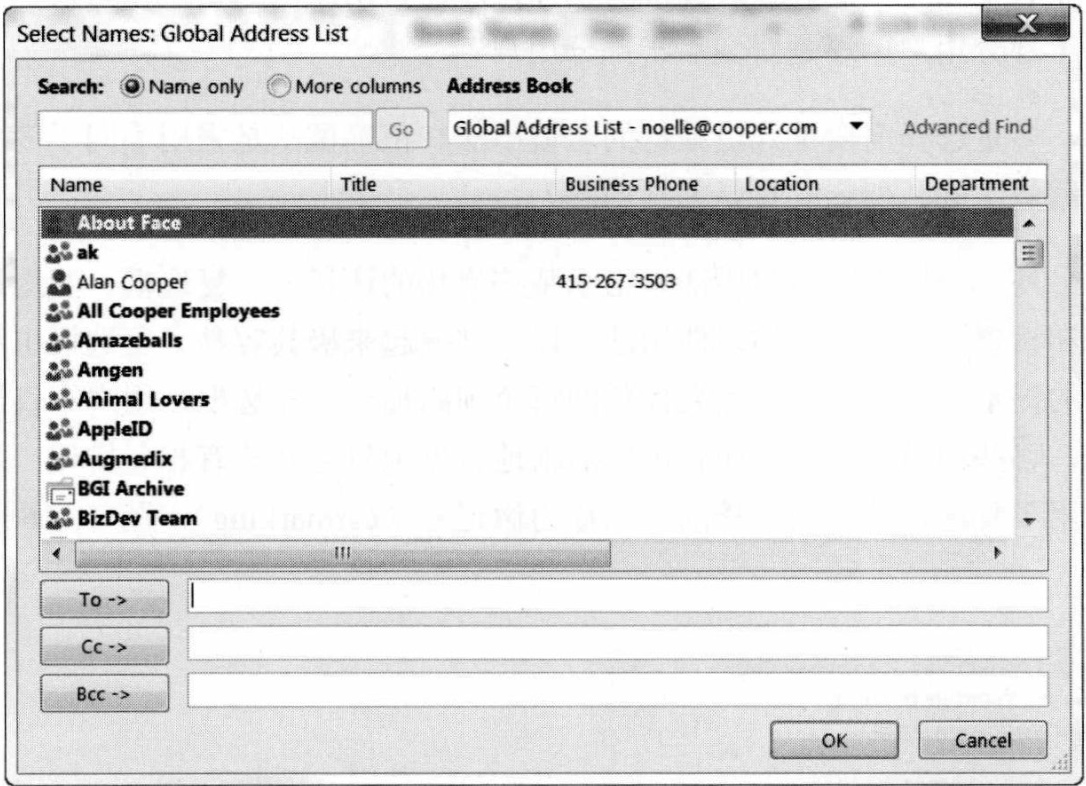

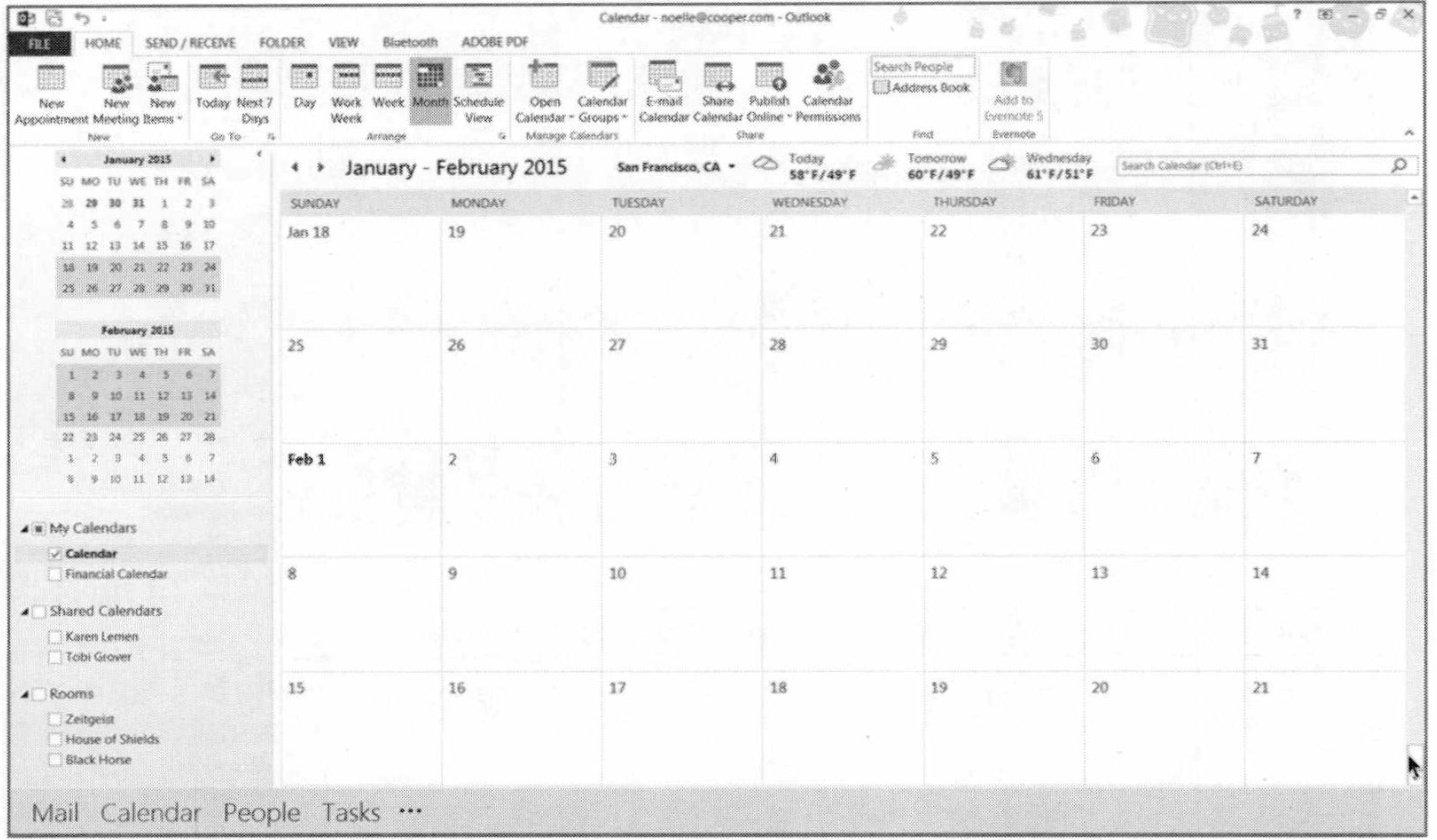

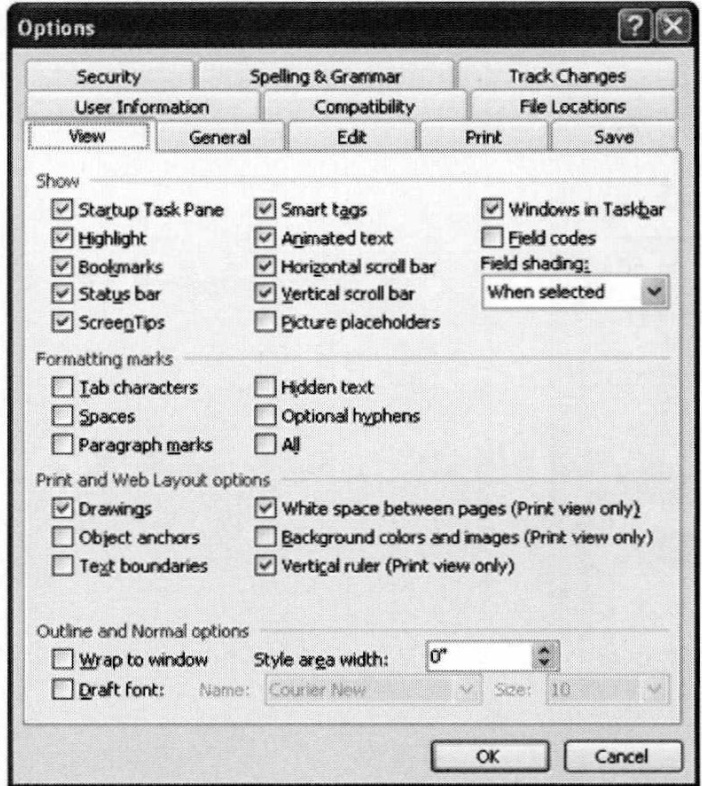

图1-1谢谢分享。为什么应用程序没有通知库?为什么它想通知库?为什么告诉我们这个?我们究竟在确认什么?程序出错了,一点也不OK

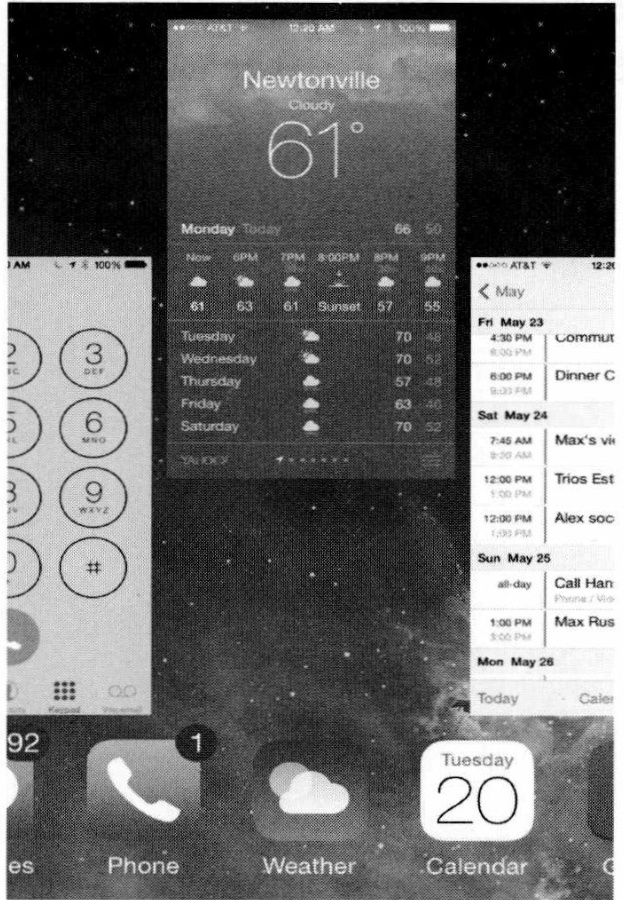

这些软件驱动的产品也缺少基本的礼貌。它们记不住我们告诉它们的信息,也无法很好地预测我们的需要。即使是iPhone这种通常能提供良好用户体验的数字设备,也没想到参加商业会议时人们不想被随便打进的电话所打扰这一点,即便这场会议就在iPhone的日历表上写着。为什么iPhone就不能安静地将家人以外的人拨打的电话转入语音信箱?

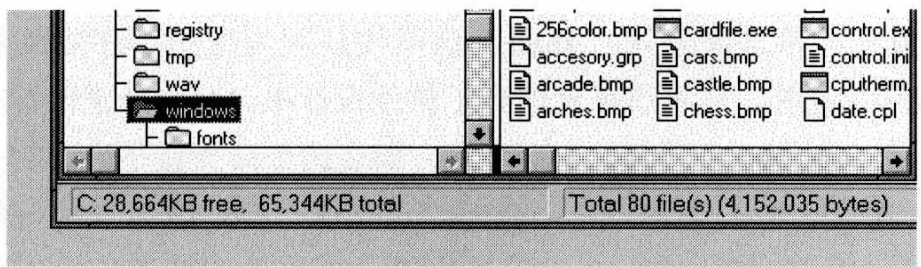

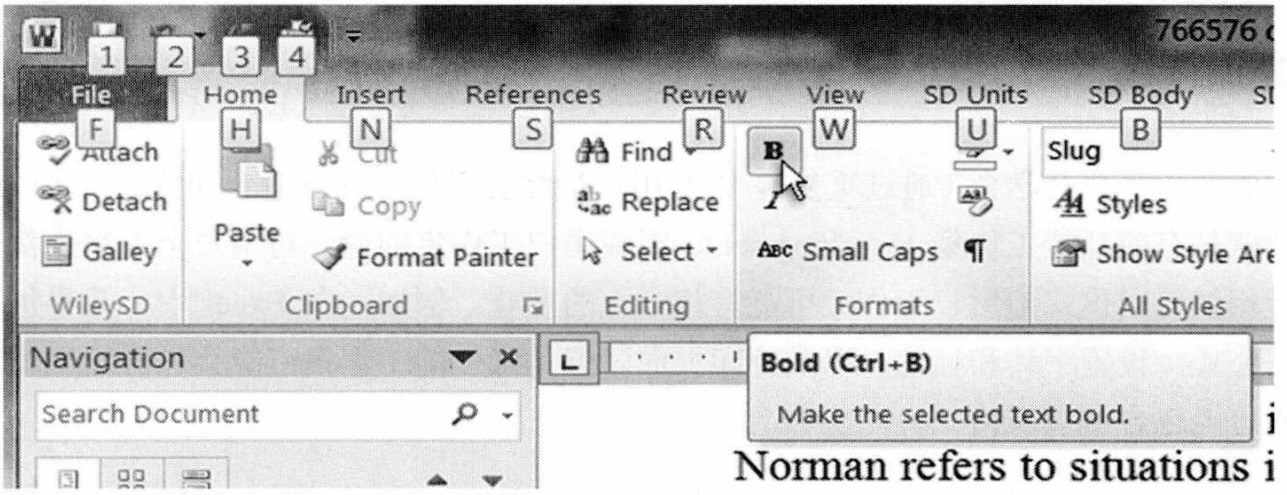

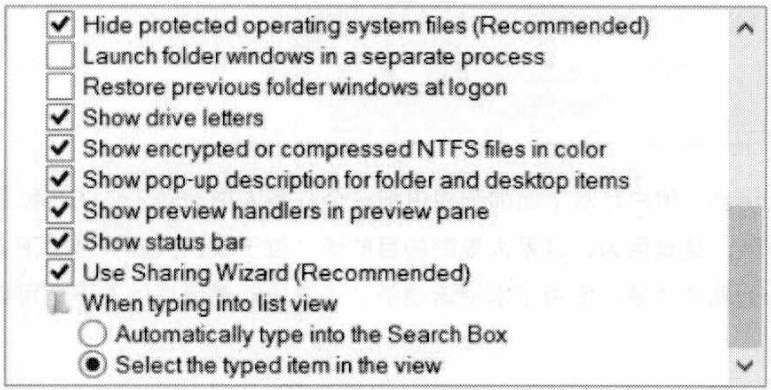

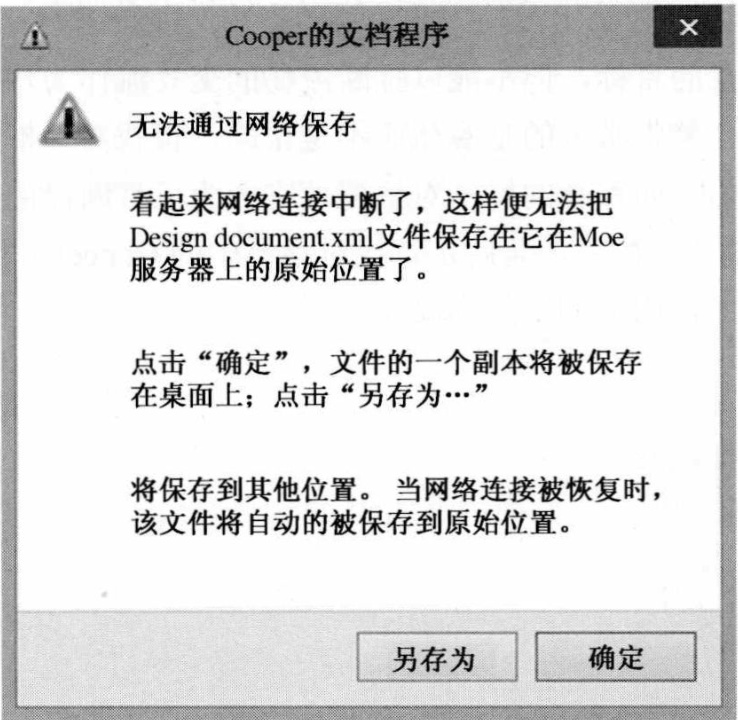

数字产品要求人们像计算机一样思考

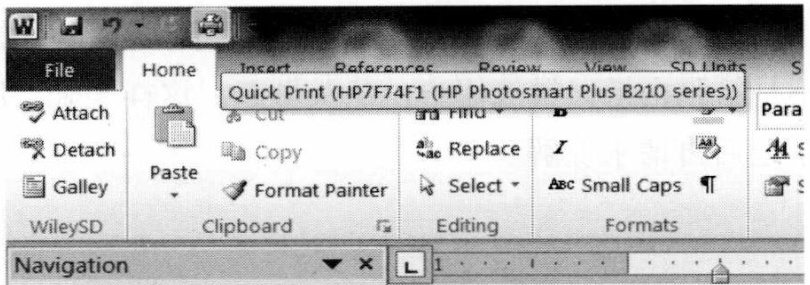

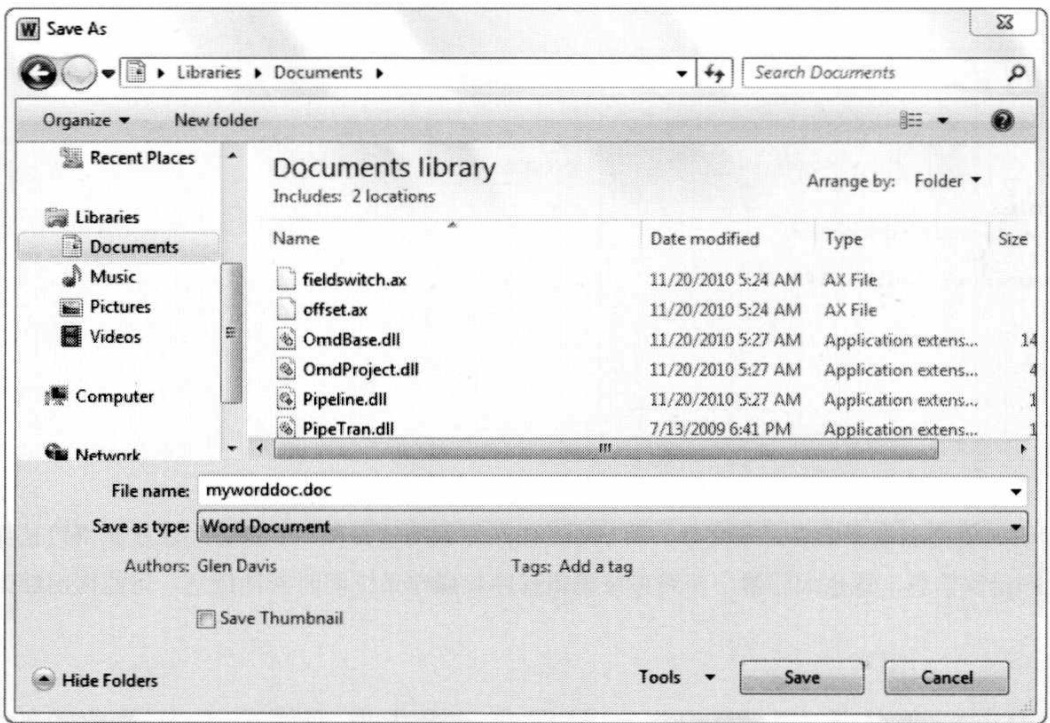

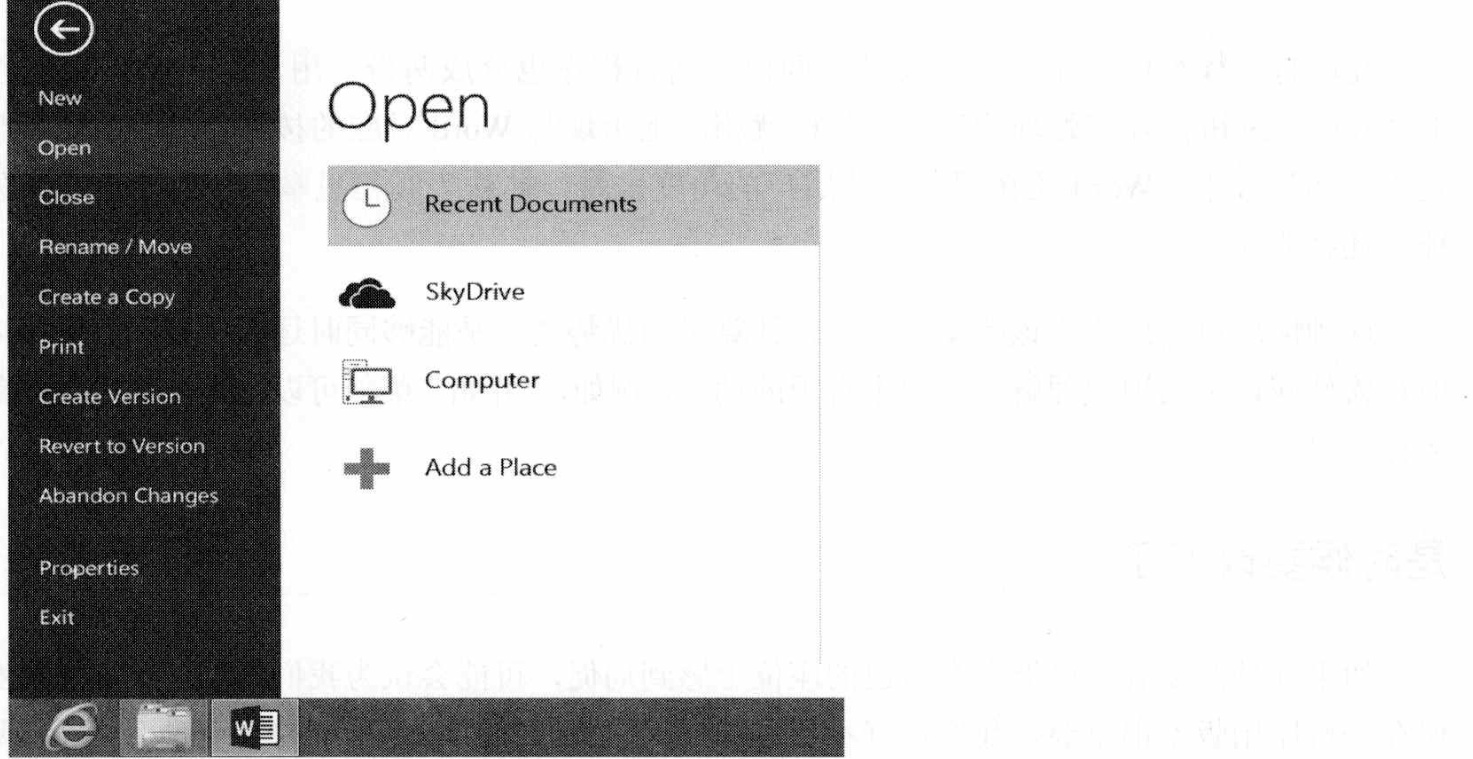

数字产品经常假设人们非常了解技术,例如,在微软的Word中,如果用户想重命名正在编辑的文件名,就必须知道,要么关闭文件后再改,要么就在菜单中选择“另存为…”(还必须要记得随后删除旧文件)。这些行为与正常人所认为的重命名方式不一致,而是要求人们改变自己的思维方式来迎合计算机。

数字产品常常也晦涩费解,把真实含义、意图和动作隐藏起来,让用户无从知晓。应用程序经常使用一些正常用户无法理解的莫名其妙“行话”(您的SSID是什么),有时甚至连专家也不明白(如“请指定IRQ")。

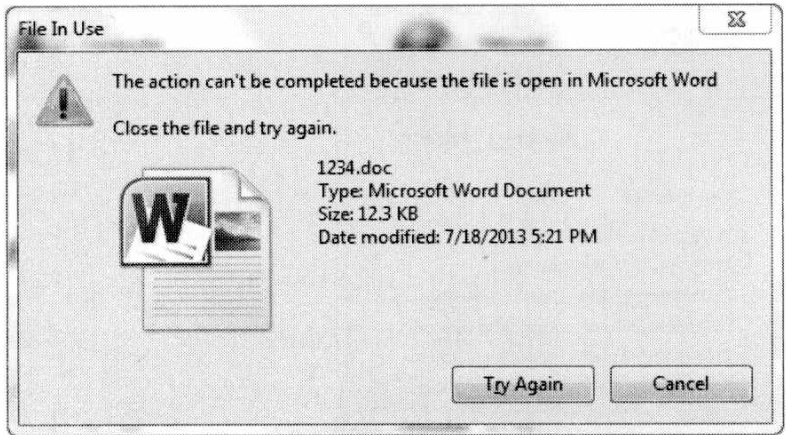

数字产品马虎大意

如果一个10岁孩子的行为像某些软件应用或者设备一样,肯定被关进房间,不准吃晚饭了。这些产品会忘记关冰箱门,把鞋子随便丢在地板中央,记不住五分钟前才告诉他的事情。例如,如果保存了一份微软Word文档,然后打印文档,接着尝试关闭文档时,程序会再次问是否想要保存!显然,打印动作让程序以为文档又被修改了,尽管文档没做改动。妈妈,对不起,我刚才没听到。

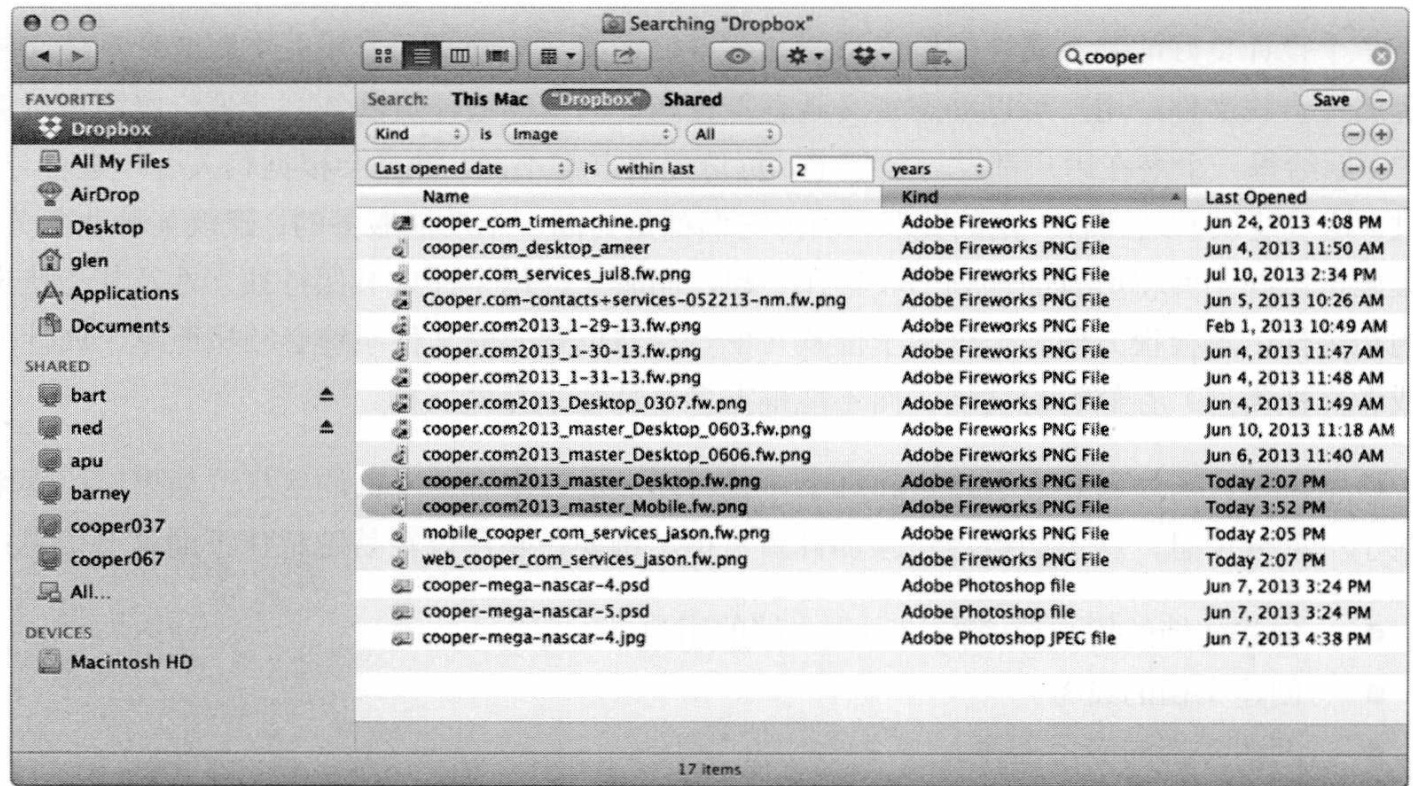

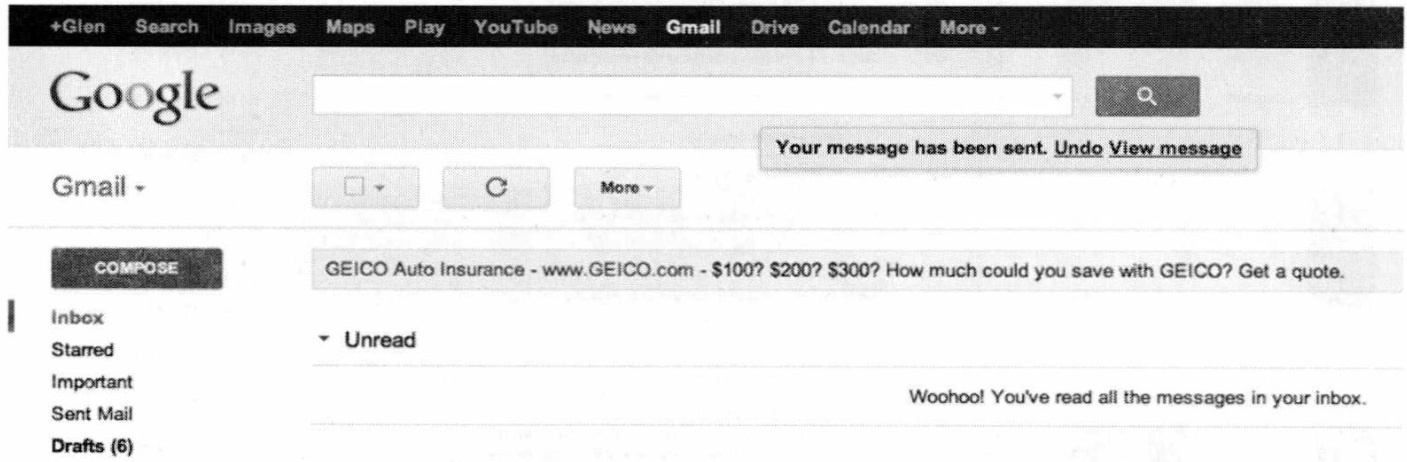

软件经常要求人们脱离主任务流,执行一些本不需要另外打开一个界面或额外导航才能完成的功能。然而,某些危险的命令却会放在眼前,不小心就会触发。例如,DropBox的上下文菜单中,删除键位于下载和重命名之间,非常容易让人不小心误删掉原本为安全起见上传到云端的文件。

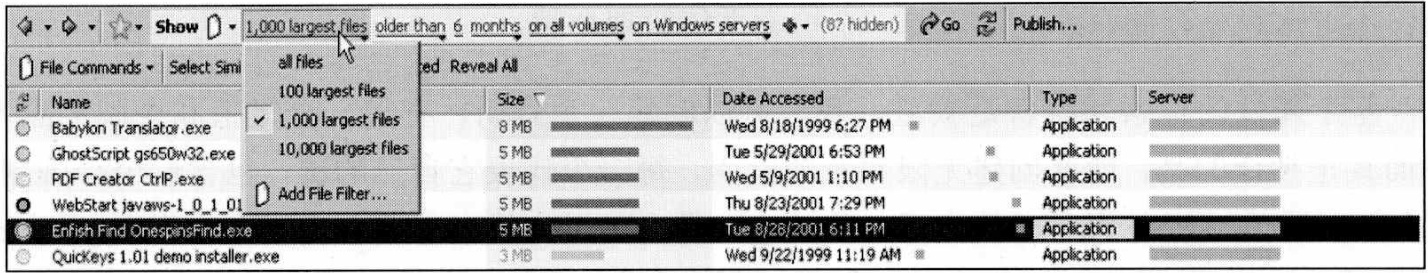

此外,软件一—尤其是商业和科技应用程序的外观复杂混乱,使导航和理解变得困难,这完全没必要。

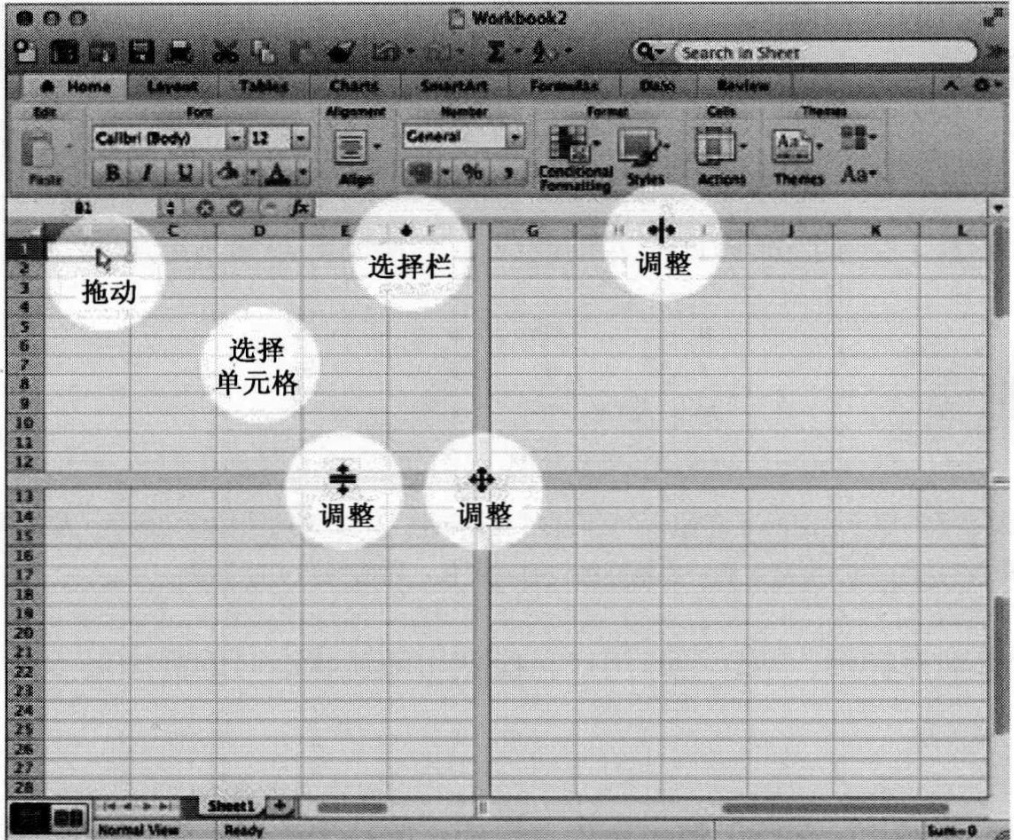

数字产品要求人来干重活

计算机和硅基设备原本是为了让人省事的。但当我们每次到现场观察人们在这些技术的辅助下工作时,都震惊于,仅仅为了恰当地操作软件,人们被迫做大量的工作。这些工作无处不在,从简单的窗口间复制数值(或者更糟糕的是重新输入),到尝试(通常会失败)在无法沟通的应用程序之间粘贴数据,再到我们无处不在的点击、拖电窗口和小部件,仅仅是为了访问天天都使用的隐藏功能来完成工作。

随处可见的事实证明,数字产品需要好好解释一下这些拙劣的行为。

为何数字产品表现如此糟糕

开发过程中诞生的多数数字产品,就像从冒泡容器中浮出的科幻怪物。企业规划和研发产品时,重点不是满足使用产品的用户的需求,而是创造出技术先进却难于使用和控制的产品。和科学怪人一样,他们失败是因为没有在作品中注入人性。

真正的问题到底在哪里?为什么整个技术行业设计不好数字产品的交互部分呢?目前创造软件驱动产品过程中哪个环节出错,导致现在这种混乱的局面?

原因有以下四点:

重点错置

数字产品的问世,容易受到市场营销人员与开发人员这两个经常对立阵营的左右。市场营销人员长于理解和估计商机,精于向市场推出和定位产品,但他们对产品设计过程的贡献通常仅限于一点需求列表而已。这些需求通常与用户的真正需求和期望关系不大,而更多是为了追逐竞争、用任务列表管理IT资源,他们不过是根据市场调查(人们说自己想买什么)进行猜测罢了。(与读者所认为的观点相反,很少有用户能够清晰地描述自己的需求。直接问他们使用产品的感受,大都倾向于关注产品的次要功能或者弥补缺陷的小窍门,或者用户认为他们要买什么样的产品,并未透露他们如何或者是否会使用这种产品。)

遗憾的是,把一件交互产品描述为数百种特征的列表,也无法用复杂技术编配优雅产品出来。即便在列表上加上“易用”也无济于事。

另一方面,开发人员在产品最终形式和行为上的投入从来不少,因为他们负责产品的构造过程,决定构造什么样的产品。而开发人员的任务诉求与产品最终用户的完全不同。优秀的开发人员关注的是解决技术难题带来的挑战、遵循优秀的工程实践准则、如期完成任务。他们收到的指示往往不完整、缺乏远见、有时甚至相互矛盾,还要在极为紧迫的时间内或不了解人们将如何使用产品的情况下,被迫做出事关用户体验的重要决定。

因此,最直接负责创造数字产品的人员很少考虑到用户的目标、需求或动机。同时,他们更关心市场潮流和突破技术限制。这样非但于事无补,而且产品还会缺乏连贯的用户体验。我们稍后会讨论目标对解决这一问题为何如此重要。

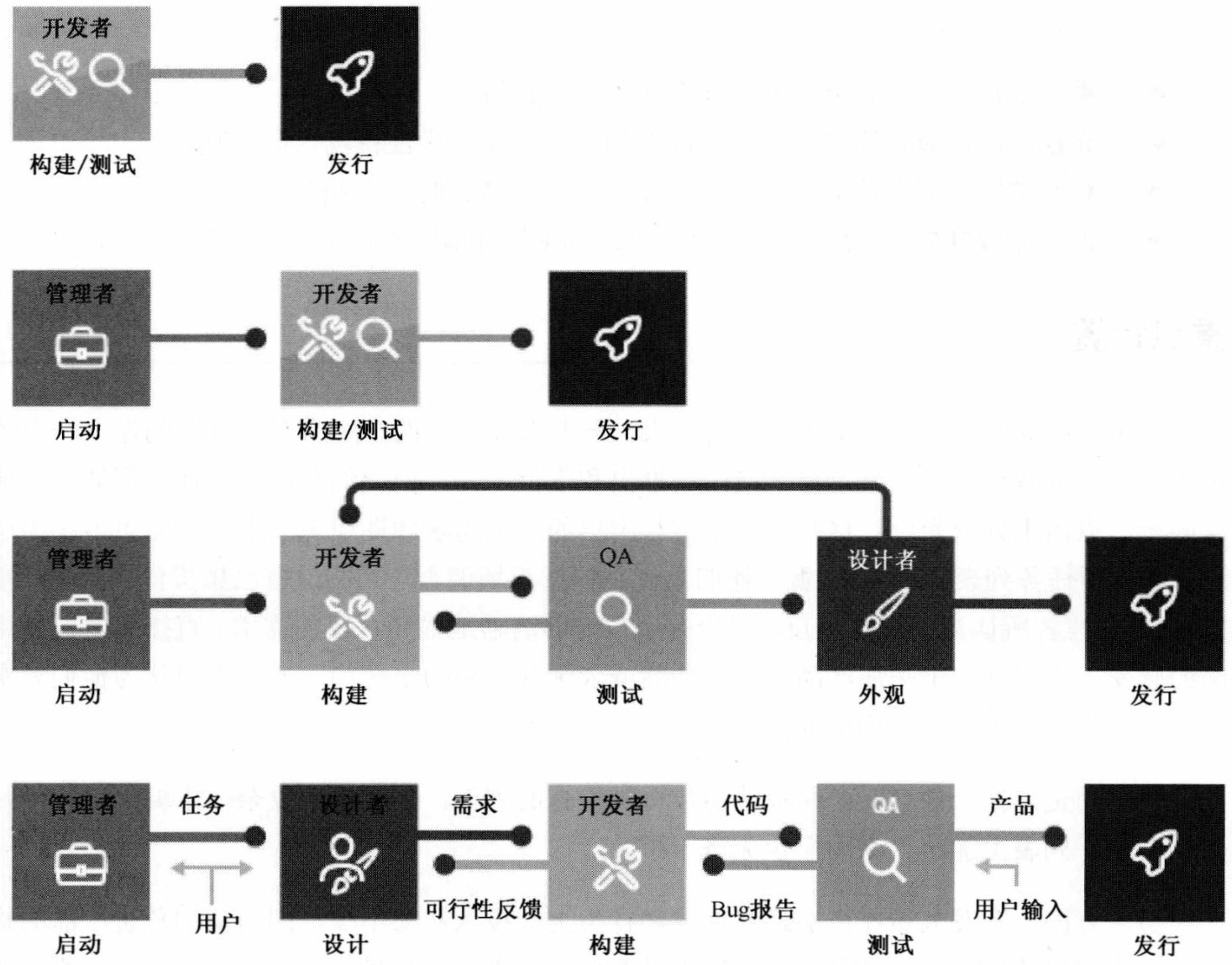

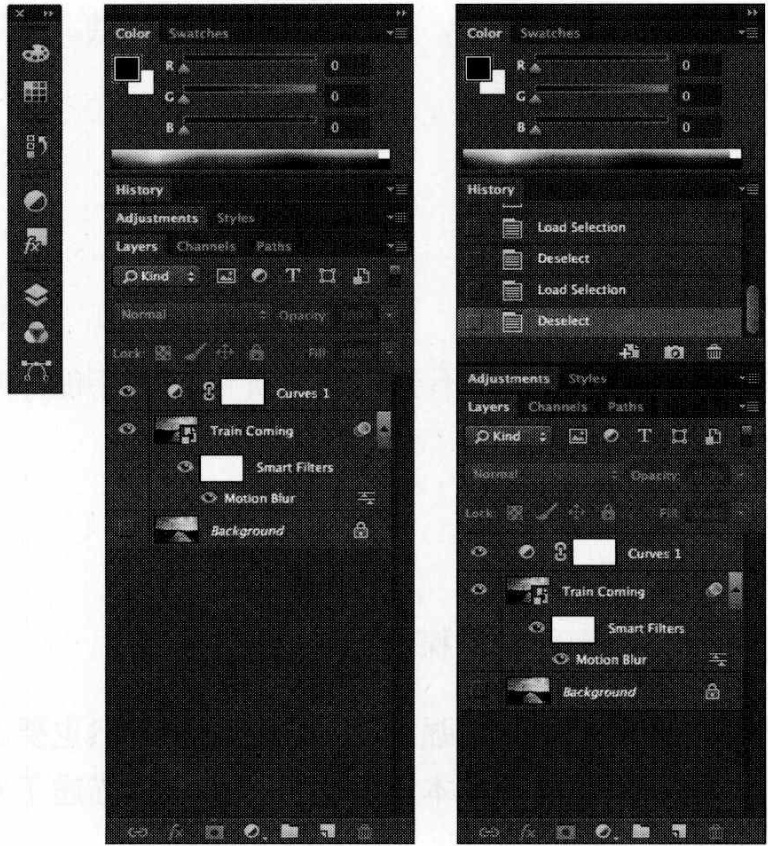

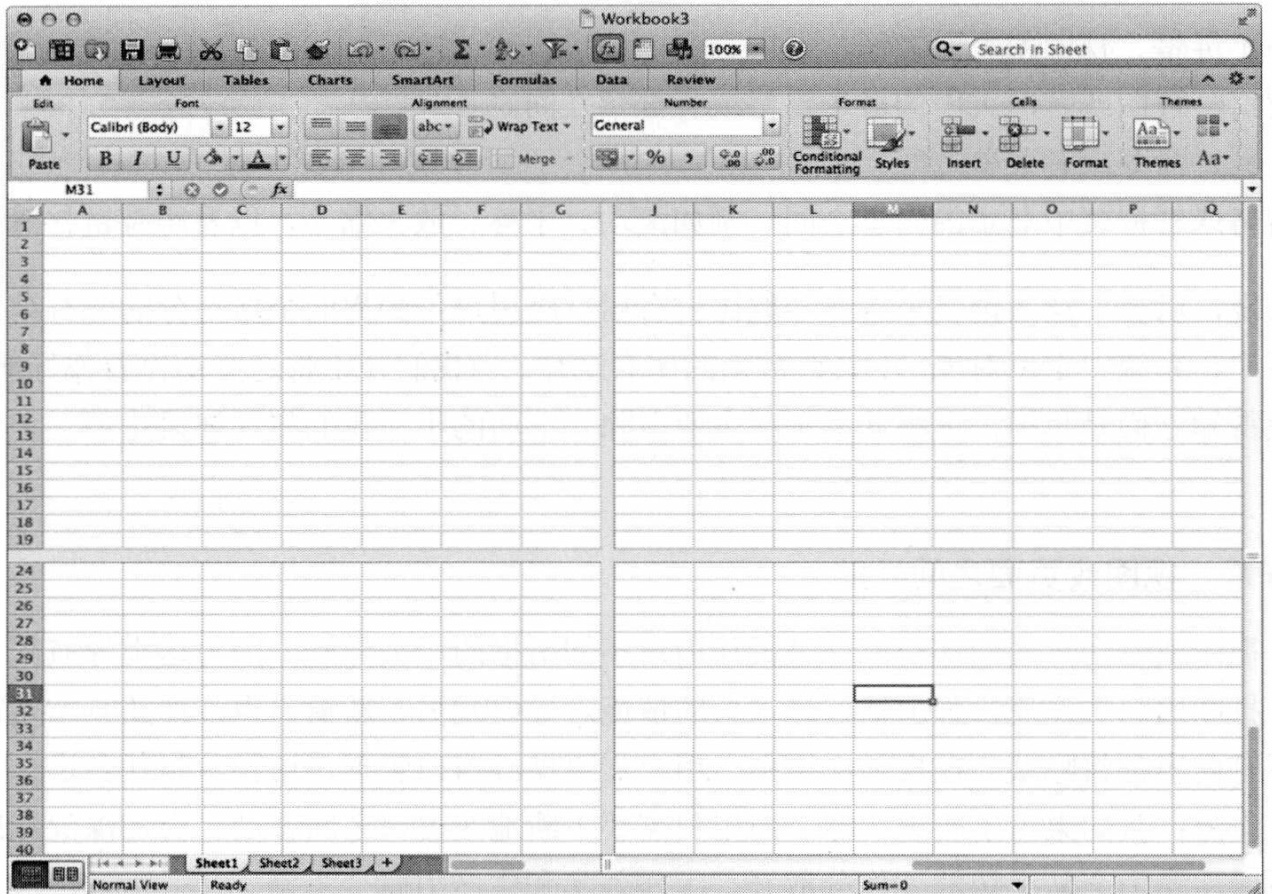

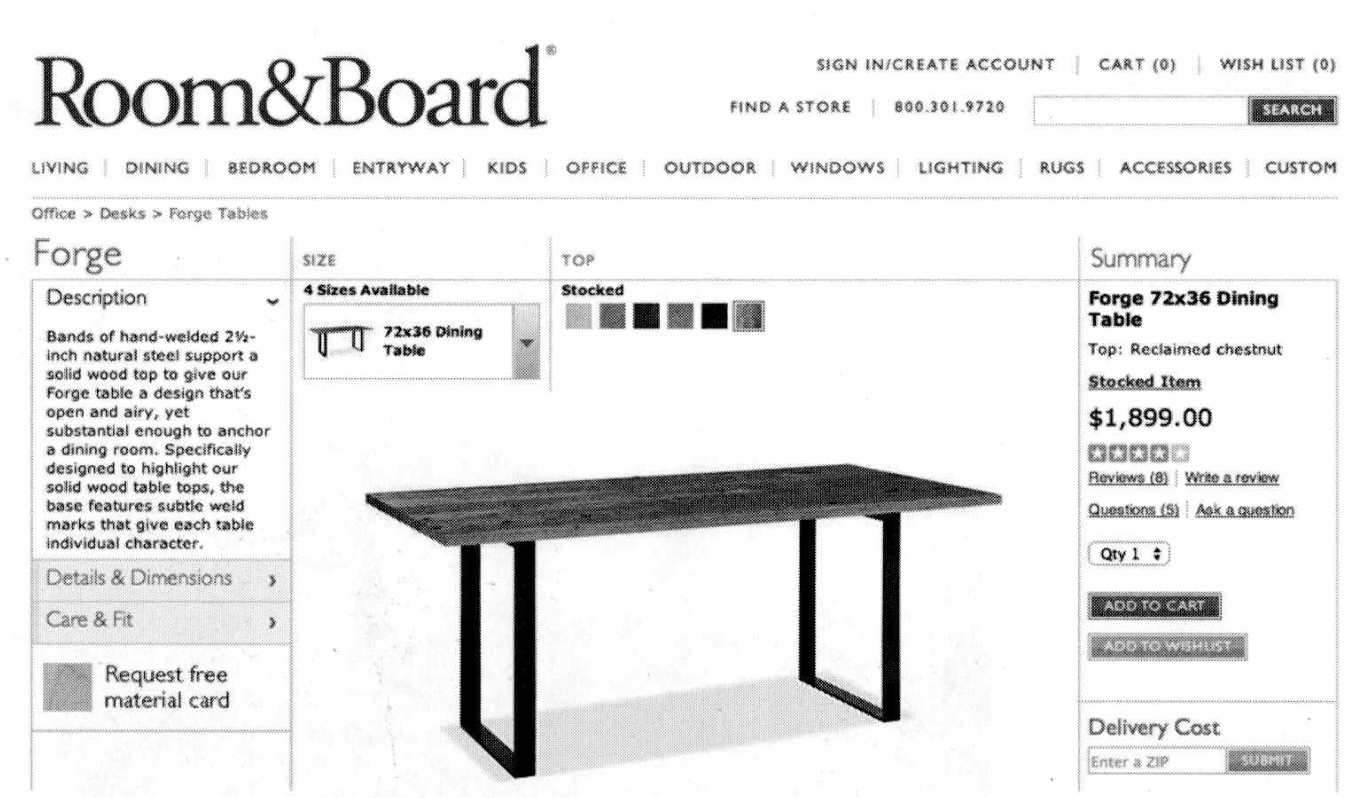

很遗憾,缺乏产品远见的结果是,数字产品不但无法取悦用户,还惹人恼火,不能提高反而降低效率,无法满足用户需求。图1-2描述了软件开发过程的演变,从中可以看出各个历史阶段,设计在产品开发过程中所处的位置(如果占有一席之地的话)。目前,多数数字产品的开发仍然滞留在进化的第一、第二和第三阶段。此时,设计要么没有实际作用,要么只是劣质交互的表面补丁。正如下面将要探讨,为了确保产品真正满足用户需要,设计过程应当先于写代码和测试工作。

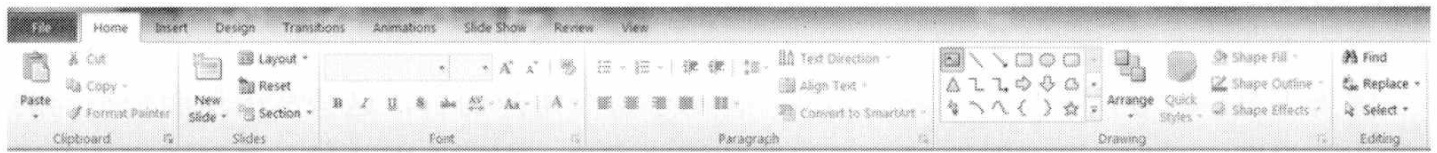

图1-2软件开发流程的演变。第一幅图描述了软件产业早期,聪明的程序员首先构思产品,然后编码和测试。后来,专业管理人员介入协作,将市场商机转化为产品需求。第三幅图中,随着产业发展不断成熟,测试逐渐成为一个独立的流程。随着图形用户界面(GUI)的日趋流行,图形设计师参与创作图标和其他视觉元素。最后一幅图展示了以目标为导向的软件开发方法,即在昂贵且极富挑战性的构建阶段前,首先确定产品的性能、形式和行为。

无视产品的真实用户

数字技术产业并未很好地理解如何取悦用户,这是一个不幸的事实。实际上,大部分技术产品都是在不太了解用户的情况下制造出来的。我们或许知道用户群处于哪个细分市场,收入多少、周末怎么度过以及买什么车。我们甚至对他们从事的职业以及他们例行的主要工作任务有个大致的了解。但是知道这些就能了解如何取悦他们吗?或者就能知道他们如何使用我们正在制造的产品吗?这能告诉我们用户为什么会用到产品的这些功能?为何他们会选择我们的产品而不是我们竞争对手的产品,或者如何能让他们选择我们的产品?很可惜,我们无从知晓。

不过我们也不能放弃希望。有可能做到足够了解用户,从而打造出他们喜爱的产品。本书将在第2章和第3章中谈到如何了解用户及其使用产品的行为模式。

利益冲突

第三个问题是利益冲突,它影响着产品制造商和经销商取悦用户的能力。数字产品开发领域中,存在严重的利益冲突。制造产品的程序员,通常也是设计产品的人。不难理解,他们对产品的设计往往具有最终决定权。因此,开发者需要在易于编程和易于使用之间做出选择。由于程序员的业绩评估主要取决于其编程效率以及能否在极其紧张的时间内完成任务,这样一来,大多数软件产品设计方向就显而易见了。正如在法庭上我们绝不能让原告来裁定案件一样,数字产品也应该确保设计师和开发人员不是同一批人。即使程序员有足够的设计能力和设计意愿,也无法有效地兼顾用户、商业及技术各方利益。

本书将在第6章谈到如何打造设计团队,以及如何将他们融入整个规划和设计流程。

设计流程缺失

数字产品产业无法创造出设计精良的成功产品的最后一个原因是,缺少可靠的生产设计流程,或者更准确地说,是工程部门没有完整的设计流程可遵照,或者说是应该遵照严格的工程方法,从而确保技术的可行性和质量。同样,市场部门、营销部门和其他商业部门也遵照各自已有的准则,来保证新产品的商业可行性。然而,其中遗漏了一个重要环节,即确保产品能吸引用户的一个可重复的、可预见的分析过程,它能把对用户的了解转化为满足用户专业化、个性化和情感化需求的数字产品。

最糟糕的是,数字产品能做什么、如何与用户交流的决定,仅仅是构建过程中的副产品。开发人员每天绞尽脑汁地思考着算法和代码,最后“设计”出的产品行为,就像矿工“设计”出满是深坑和碎石堆的地貌风景一样。在闭塞的开发部门,数字产品的交互设计要么心血来潮偶然为之,要么根本就不存在。

有些部门的确会采取设计过程,但效果并不是很好。现在许多公司认为让用户(或者他们理论上的代理人,该领域的专家们)直接融入开发过程能够解决人类交互设计方面的问题。虽然这能有效地让用户来分担设计责任,却忽视了方法上的一个严重的不足:将设计知识同领域知识混为一谈。

虽然用户或许能够阐述交互中的问题,但往往想不出问题的解决方案。正如软件开发一样,设计也是一门专业技能。开发者从来不会让用户帮忙写代码,设计问题同样不应该丢给用户去解决。况且,购买产品的人并不一定是每天使用产品的人,这是一个细微却非常重要的区分。最后,一个领域内的专家在确定任务流时,不见得能够完全站在不那么专业的用户的立场上。有趣的是,在创建信息系统时,法律和医学这两个行业似乎最容易把行业知识和设计知识混为一谈,它们的产品难用程度,大家都有目共睹。这仅仅是巧合吗?或不尽然。

当然,设计师们的确应该从用户和产品团队那里,收集拟议解决方案的反馈。不过,对设计师和产品来说,听一听用户反映的问题,远比直接从用户的得到拟议解决方案更有价值。这样的类比有助于说明反馈的用处:设想一个胃痛病人去看医生的情形。“大夫!”病人说,“真是疼死我了,我觉得是阑尾炎,您得赶紧帮我把它切除了。”当然,不管病人多着急,任何有责任心的外科大夫都不会立刻就做手术。病人可以描述症状,但医生最终要靠自己的专业知识来正确诊断并制订治疗方案。

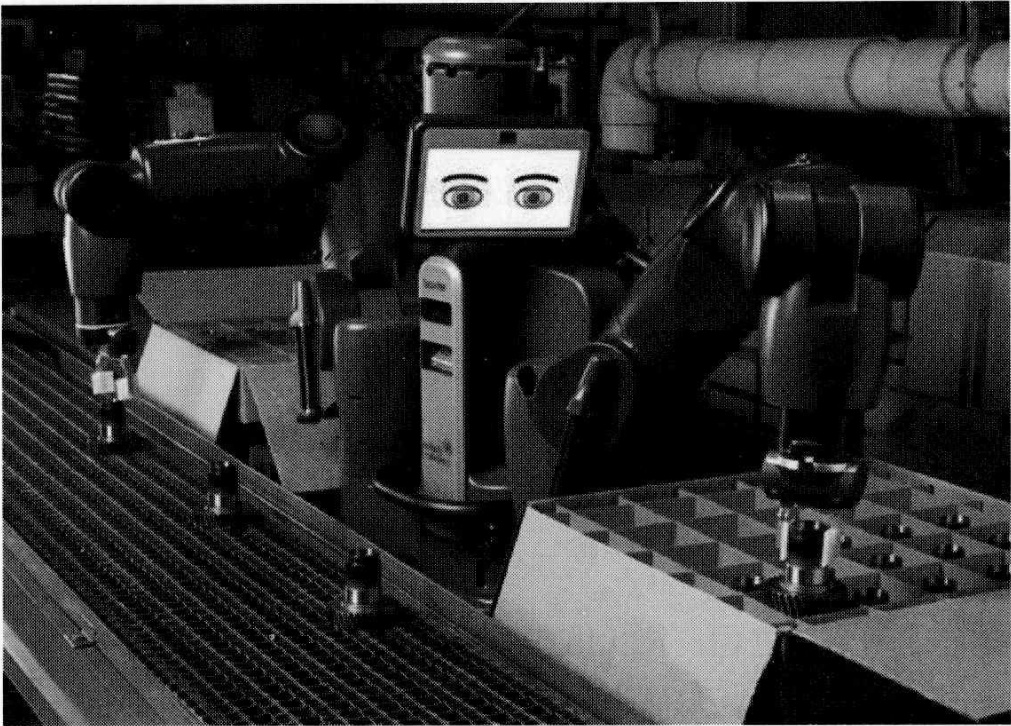

规划并设计产品行为

规划复杂的数字产品,尤其是直接与人交互的数字产品,需要专业设计师前期的大量努力,如同规划与人交互的复杂物理结构需要专业建筑师付出巨大努力一样。就建筑而言,做规划需要了解建筑中的人如何在其中生活、工作,设计的空间要配合、方便这些行为。对于数字产品,做规划需要了解使用这些产品的用户如何生活和工作,所设计的产品的行为和形式能够支持和方便用户的这些行为。建筑业是一个传统而成熟的行业。产品和系统行为设计——交互设计则是新兴事物,直到近些年才开始形成一个学科。这一新型设计学科已经从根本上改变了产品赢得市场的方式。

工业制造早期,只需工程和营销过程,就足以生产出让人满意的产品。只要工艺精湛,价格合理,便可以生产出人们乐意购买的锤子、柴油机或者牙膏。随着时代发展,消费产品的制造商意识到,产品功能需要与竞争者完全相同的产品有所区分。这样,就引入了设计,用以增强产品对用户的吸引力。制造商开始雇用图形设计师,创造更有效的包装和广告,工业设计师则致力于创建更舒适、更有用、更让人兴奋的形式。

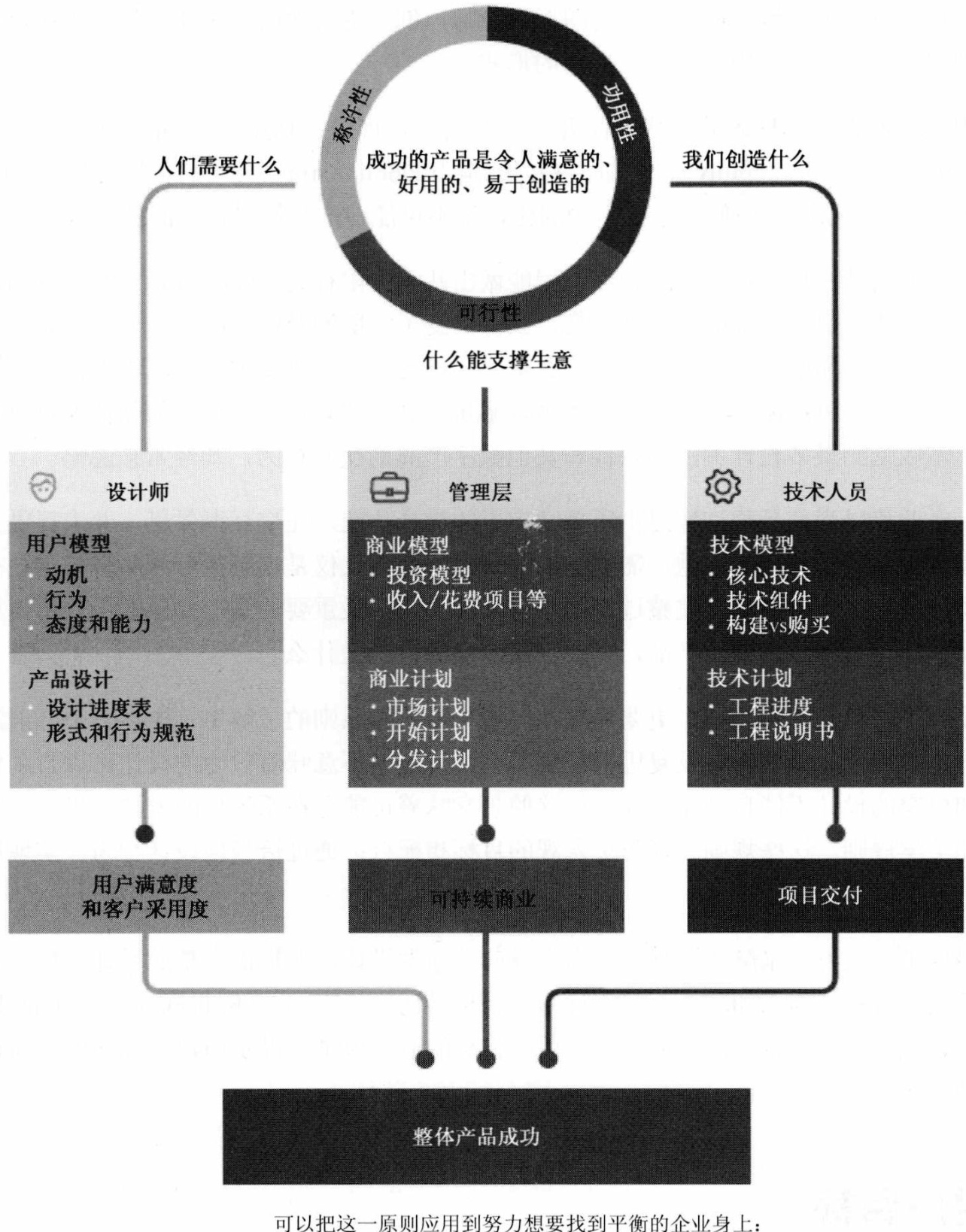

有意识地引入设计,标志着现代产品开发三原则开始形成:功用性(capability)、可行性(viability)和称许性(desirability)(见图1-3),这是由Doblin Group公司的拉里·基利(LarryKeeley)提出的。三原则中任何一个要素的弱化,都不可能使产品经受住时间的考验。

现在进入通用计算机时代,通过软件编程能做出几乎无限行为(behavior)的计算机时代。这种复杂行为,或者说交互性的有趣之处是,完全改变了它所触及的产品的性质。交互性如此让人着迷,以至于产品的其他特性变得没那么重要。谁会注意桌子底下的计算机主机呢?用户关注的是屏幕、键盘和鼠标。随着iPad及类似的触屏设备的出现,唯一显眼的硬件就是交互表面。然而,本应受到最多设计关注的软件和其他数字产品的交互行为,却经常被忽略。

过去,企业赖以为产品称许性提供所关键支撑的设计传统,在交互世界里,并未提供多少指导。行为设计是一个不同的问题,需要更了解情景,而不仅仅是视觉组合和品牌规则。行为设计需要了解用户从购买到使用完整过程中同产品的关系。最重要的是,要了解用户希望如何使用该产品、以什么样方式使用产品,以及使用产品的目的是什么。

交互设计不仅仅是审美选择,更要建立在对用户和认知原则的了解上。这是一个好消息,因为如此一来,行为设计就能够反复进行分析和综合。这并不意味着行为的设计可以自动化,就像形式和内容的设计不能自动化一样。但这的确意味着可能存在系统化的方法。当然,不能抛弃形式和美学规则。这些规则必须与更宏观的目标相配合:通过恰当地设计行为,实现用户目标。

本书提供了一组方法来解决这种以行为为导向的新型设计,并提供完整的设计过程,从而更好地理解用户目标、需求和动机,我们称为“目标导向设计”。要理解目标导向设计的过程,首先需要更好地了解用户目标的本质、产生用户目标的心理模型,以及用户目标如何成为设计交互行为的关键。

识别用户目标

那么,什么是用户目标呢?我们该如何识别这些目标?又该如何区分哪些是真正的目标,而不是因设计工具或业务流程低劣而强迫用户执行的任务?所有用户的目标都一样吗?会随时间变化吗?本章余下的内容将尝试回答这些问题。

图1-3创造成功的数字产品。开发成功的科技产品需要连续遵从的3个主要过程。本书解决了首要和最重要的问题:如何创造人们愿意使用的产品。

| 苹果 | 微软 | novell |

| 苹果强调称许性,但犯了很多商业错微软是有史以来经营最好的企业之Novell强调技术,不太关注称许性。 | ||

| 误。不过,由于苹果关注用户体验, | 一,但一直无法打造出高度称许的产因此在竞争中相对脆弱 | |

| 用户忠诚度高,所以能持续下去 | 品。这让竞争者乘虚而入 |

用户目标通常与我们的猜测大相径庭。例如,我们可能认为,会计的目标是高效处理发票。事实可能不然。高效处理发票更有可能是会计老板的目标。会计关注的可能是在例行公事和重复性任务时,让自己看上去更胜任工作,专心致志一—虽然他不会承认(甚至不会意识到)这一点。

无论我们从事何种工作,必须完成何种任务,多数人都有这种简单的个人目标。即使人们有更高的志向,也更多的是从个人而非工作出发,如晋升、了解更多行业知识、为别人树立良好的榜样等。

只为实现商业目标而设计和开发的产品终会失败,因为并未解决用户的个人需求。当产品设计能够满足用户个人目标需要的时候,商业目标也会更有效地实现,其原因我们会在后面的章节中更详细地探讨。

仔细研究大多数商业性软件、网站和数字产品,就会发现它们的用户界面经常无法满足用户目标。这些问题经常是:

让用户感觉自己很愚蠢

这些软件大多数也同样无法达到其商业目标。发票无法得到高效处理;顾客不能及时获得服务;决策难以得到恰当支持。这一切不是巧合。

开发这些产品的公司没有分清重点。多数只狭隘地关注产品的实现问题,分散了对用户需求的关注。

即使企业对用户变敏锐了,他们也无力改变产品。传统的软件开发流程过程假定用户界面应该在开始写代码之后再解决——有时甚至推迟到程序写完以后。但正如大楼开始建造以后就无法再有效设计大楼一样,编写了大量重要且不容变更的代码以后,想让程序服从于用户目标就不是那么容易了。

最后,当公司确实关注用户时,往往把过多注意力放在用户要完成的任务上,而没有给予用户执行任务的目标以足够的关注。软件可能技术先进,能很好地完成每一个任务,但仍会成为商业败笔。虽然我们不能忽视技术和任务的重要性,但在满足用户目标为目的的更宏伟的设计蓝图中,它们只是其中一个部分。

目标 VS 任务和活动

目标不等于任务或活动(activity)。目标是对最终情况的预期,而任务和活动只是达成一个或者一组目标的中间步骤(在组织中的不同层次上)。

唐纳德·诺曼①(DonaldNorman)描述了一种层级结构,在这种结构中,活动由任务构成,任务由动作(action)组成,动作又由操作组成。按照这个方案,诺曼提倡“以活动为中心的设计”(Activity-CenteredDesign,ACD),强调首先要理解和重视活动。他认为,理解人们如何适应手头的工具,以及使用工具展开的活动,就能更好地影响工具的设计。诺曼这一思想的基础来源于“活动理论”(ActivityTheory),这一理论是前苏联时期的心理学理论,强调通过了解人们与世界的互动来了解人们的身份。近年来,人们改造了这一理论,用来研究人机交互,其中尤以邦尼·纳迪②(BonnieNardi)所起的作用最大。

诺曼断言,以基于任务的传统数字产品设计产生的结果有缺陷,他说得没错。许多开发人员和可用性专家在设计界面时,仍然采用询问“任务是什么”的方法。尽管这也能完成设计任务,但不过是一点点渐进改进而已,不会产生让产品独树一帜的解决方案,通常不能满足用户。

诺曼的ACD方法强调用户情境的重要性,尽管此举朝着正确道路迈进了一步,但我们认为这远远不够。虽然ACD之类的方法对于恰当地分解用户的行为“是什么”非常有效,但实际上并未解决每个设计者首先要提出的问题:用户一开始为什么要展开某个活动、任务、动作或者操作?目标驱动人们开展活动,理解目标可以帮助你理解用户的预期和渴望,反过来又会帮你决定哪些行动的确和设计相关。只有对用户目标进行分析后,任务和行动分析才会在细节处理上起作用。问问“用户的目标是什么?”能够让你理解活动对于用户的意义,从而创造出更加恰当、更加令人满意的设计。

如果你仍不确定目标和活动或任务之间的区别,有一个简单的方法可以看出二者之间的差异。由于目标受人类动机驱使,因此随时间的推移变化很慢,甚至没有变化。行动和任务则易于变化,因为几乎完全依赖于手头的技术水平。例如,某商务人士从圣路易斯去旧金山,他的目标很可能是快速、舒适、安全地抵达目的地。而一名移民想要快速并舒适地出行,会选择乘坐有遮蔽的四轮马车。考虑到安全问题,他会随身携带一把贴身的来复枪。而今天,商务人士从圣路易斯到旧金山,则会乘坐飞机出行。出于安全考虑,他必须把枪支留在家里。移民和商务人士的目标是相同的,没有变化,但由于科技的进步,他们的活动和任务则迥然不同,有时

甚至截然相反。

完全按照对活动和任务的理解来设计存在很大风险,极有可能让设计束缚于早已过时的技术模式中,或者采用的模式只能满足公司目标却无法满足用户需求。通过目标来看问题,便可以利用现有科技消除不相关的任务,从而极大地便利活动。更先进的技术会使人们此前展开的任务和活动毫无必要,理解用户目标可以帮助设计者消除这一类任务和活动。

设计要满足情境中的目标

很多设计者认为,让用户界面和产品交互更加易于学习,应该始终是一个设计目标。易于学习是一条重要的指导原则,但事实上,设计目标依赖于具体的情境—用户是谁、在做什么、目标是什么。一味地遵循与用户目标和需求不相关的规则,是无法设计出好产品的。

以自动呼叫分配系统为例,用户使用该产品,按照处理呼叫的次数付费。用户最关心的不是产品是否易于学习,而是转接呼叫的效率,以及完成呼叫的速度。不过易于学习也很重要,因为这会影响雇员的幸福感,最终影响人员更替率,所以设计中应该同时考虑易用性和处理能力。但毋庸置疑,吞吐能力是用户对该系统的重要需求。所以,在必要时,易于学习应该位列其次。一旦用户学会使用这一系统后,如果程序还是指导用户一步一步地执行,就只能让用户感到厌烦。

另一方面,如果产品是公司大堂用来帮助来访者寻找路线的公用信息亭,那么很明显,便于新用户使用就是一个重要的目标。

尤为适用于效率工具的交互设计的通用指导准则是,优秀的设计让用户更有效率。这一指导准则考虑到了人们的普遍目标、更具体的商业目标,以及易用性这一与大多商业环境相关的目标。

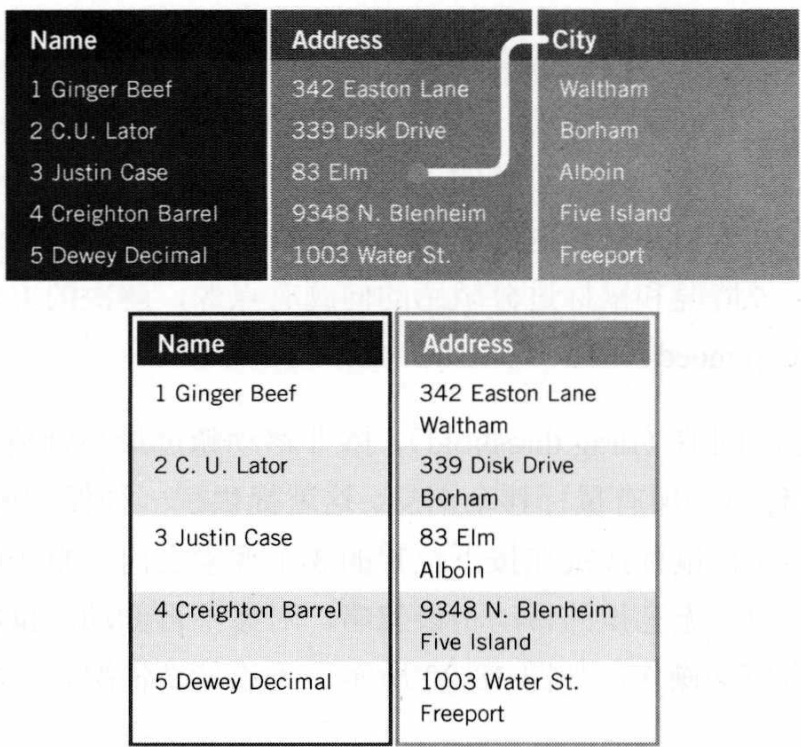

如何让用户更有效率,决定权在设计师手上。如果软件让用户完成任务,却没有解决用户的目标,则几乎无法提高效率。如果任务是在数据库中输入5000个名字和地址,那么一款顺利运行的数据输入程序,远不如从发票系统中自动提取名字的自动化程序更能满足了用户目标。

虽然任务是用户的关注点,但设计者要关注任务之外的问题,明确最重要的用户是谁,进而确定用户目标是什么,为什么是这个目标。

实现模型和心理模型

计算机领域仍然使用“计算机素养”一词,权威人士经常谈到为何一些人有这种素养,而一些人没有。具有这种素养的人又如何会在信息经济中取得成功,而缺乏这种素养的人则不可避免地落入社会经济学的裂缝中。然而,所谓的计算机素养不过是一种委婉的说法,是为了迫使人们理解应用逻辑的内在工作原理,而不是让数字产品适应人们普遍的思考方式。

接下来我们将探讨人们试图使用数字产品时到底发生了什么,以及设计在将编码转化为用户可理解、可接受的产品体验当中扮演的角色。

实现模型

任何机器都有一套机制来达成目标。例如,电影放映机运用错综复杂的部件创造视觉幻像。它在一瞬间发出一束很亮的光线穿过半透明的微缩图像。然后在下一幅微缩图像就位前挡住光线,下一幅图像就位后再次投射光线。电影放映机以每秒24次的频率重复这个过程,每次一幅图像。软件驱动的产品没有类似的机制,取而代之的是算法和相互通信的代码模块。唐纳德·诺曼和其他人用“系统模型”来指代这种有关机器和程序实际的运作方式。我们更倾向于使用“实现模型”这个术语,因为它描述了代码实现程序的细节。

设计出能反映实现模型的软件更为简单。从开发人员的角度出发,为每个功能设计一个按钮,每个数据输入设计一个字段,每一步交易设计一个页面,每个代码模块设计一个对话框,是完全符合逻辑的。虽然这充分体现了工程上的基础结构,但没有为用户提供连贯机制,来完成其目标。最终,设计出的产品只会远离客户所需,让用户感到迷惑,就像特里·吉列姆(TerryGilliam)导演电影《巴西》中反乌托邦式的设定,都是纵横交错的外置管道系统(充满了用户界面设计的完全不认真的实例)。

心理模型

从电影观众的角度来说,在观看一部引人入胜的电影时,很容易忘记影片齿孔间的细微差别和光线干扰。很多看电影的人根本不知道放映机的工作原理,或者与电视机的工作原理有何不同。在观众看来,放映机不过是在大屏幕上投射出移动的图片而已,这被称作用户的“心理模型”(mentalmodel)或者“概念模型”(conceptualmodel)。

人们使用产品时,不需要了解复杂机制工作原理的所有细节,因此可创造出一种快捷的认知方式来解释复杂的机制。这种方式足以应付人们与产品的交互,但不一定能够反映产品实际的内部工作机制。例如,很多人认为,把真空吸尘器或者搅拌机接上电源时,电流就会像水一样,顺着细细的黑线管从墙里流向电器。这种心理模型适用于家电。但实际上,家用电力的实现模型与管子中流动的液体毫无形似之处,而且电势每秒钟转换120次,这些都与用户无关,只不过电力公司必须了解细节。

然而,在数字世界里,用户的心理模型和实现模型经常是截然不同的。就像我们经常忽略这样一个事实,手机的工作原理其实与电话座机的不同,相反,它实际上是一个无线电接收器,我们打电话时,需要在多个不同基站无线中实现电波的交换连接。知道这些并不会帮助我们了解如何使用手机。

对于软件应用来说,实现模型与心理模型之间的差异非常明显。人们总是无视手机和座机的工作方式不同,这一事实。手机用的不是电话线,而是无线收发器,通话两分钟,可能就在好几个不同的蜂窝基站天线之间切换了数次连接。但了解这一点无助于人们明白如何使用手机。

在软件程序方面,实现模型和心理模型之间的差异尤为显著,实现模型异常复杂,以致用户几乎难以看到自己的动作与应用程序回应之间的机械联系。人们用电脑编辑数字音乐,或者创建数字视频特效(如变形)时,就根本看不到与机械世界的相似处,所以人们的心理模型必然与实现模型不同。即便二者之间的关系明显,对多数人来说也很费解。

力求完美:呈现模型

软件(以及其他任何依赖软件的数字产品)有一个行为层,它告诉世界,软件是由开发人员或者设计者创造的。这种呈现层并不一定精确地描述了计算机内部实际上是如何工作的,不过不幸的是,呈现层往往反映了内部机制。软件呈现的计算机功能独立于计算机的真实动作,这一特点在比其他媒介都明显得多。如此一来,聪明的设计师就能隐藏某些令人讨厌的事实——计算机世界上完成工作的方式。实现与呈现结果分离,产生了数字世界里的第三种模型,即设计师的呈现模型(representedmodel)——设计师选择如何向用户呈现程序的功能。唐纳德·诺曼称之为“设计师模型”。

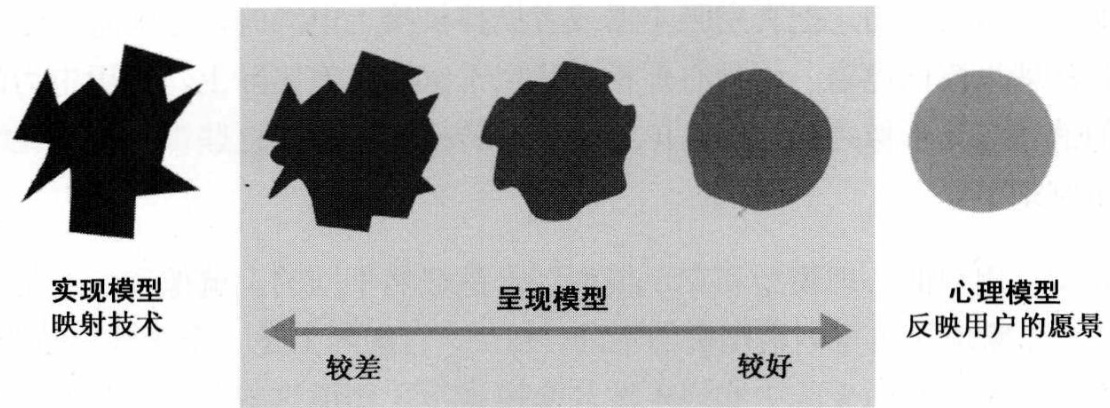

在软件世界,程序的呈现模型可以(也常常应该)与程序的实际处理结构不同。例如,操作系统能够使网络文件服务器看起来像本地磁盘一样。这种模型并没有呈现出物理磁盘可能在数英里之遥的事实。机械世界普遍没有这种呈现模型的概念。图1-4展示了三种模型的关系。

图1-4实现模型、心理模型与呈现模型的对比。工程师往往必须按照既定的方式开发软件,受制于技术和业务上的限制。软件如何工作的模型称作“实现模型”。用户认为必须用什么方式完成工作以及应用程序如何帮助用户完成工作的方式被称作用户与软件交互的心理模型。这种模型基于用户自己对如何完成工作和计算机工作原理的理解。设计师将软件运行机制呈现给用户的方式称为“呈现模型”。不同于其他两个模型,设计师对呈现模型有更大的控制权。设计者的一个重要目标应当是努力让呈现模型尽可能地匹配用户的心理模型。因此,设计师详细理解目标用户对软件使用方法的看法非常关键。

呈现模型越趋近于用户的心理模型,用户就会感觉程序越容易使用和理解。通常,呈现模型越趋近实现模型,用户对应用软件的学习和使用能力就越低。这是因为用户的心理模型往往与软件的实现模型存在差异。

我们倾向于采用比实际更简单的心理模型。因此,如果创造的呈现模型比实现模型更为简单,就能帮助用户更好地理解。在软件中,我们想象单击滚动条时,电子表格软件把新的单元格滚动进视图中。实际上并没有真正的滚动动作。视野之外也没有一张单元格,而是由值构成的紧凑数据结构,结构之间有指针,软件把这些内容综合起来,实时地生成新的图像显示出来。

电脑能够协助人类的一个重要途径就是以简单、易于理解的方式呈现复杂的数据和操作。因此,与用户心理模型相符的用户界面,要远远优越于仅能反映实现模型的界面。

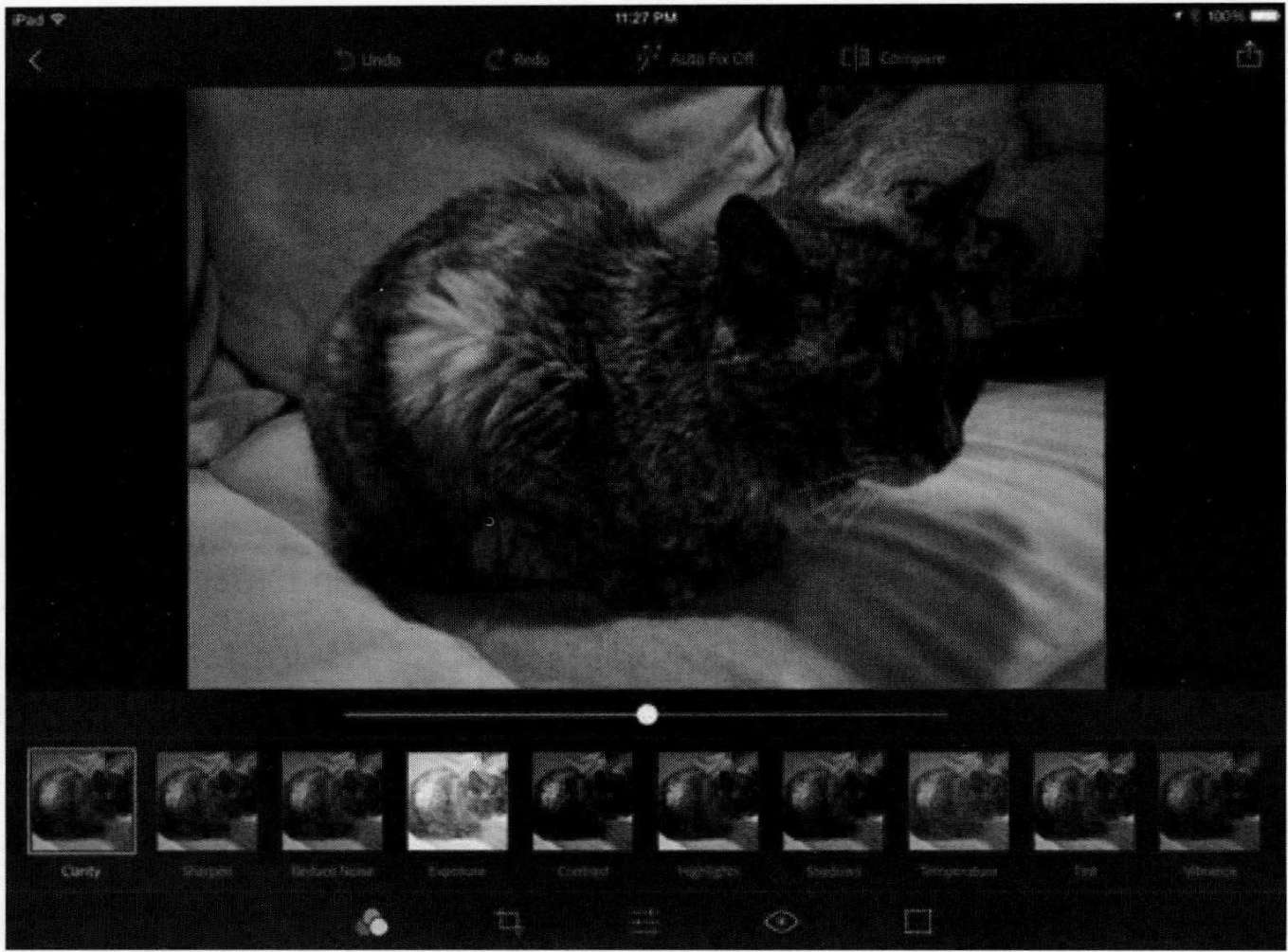

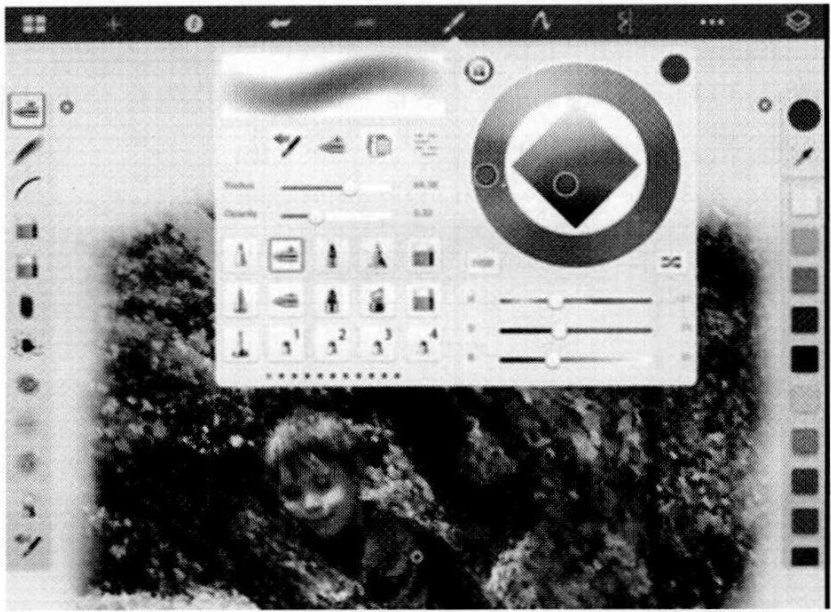

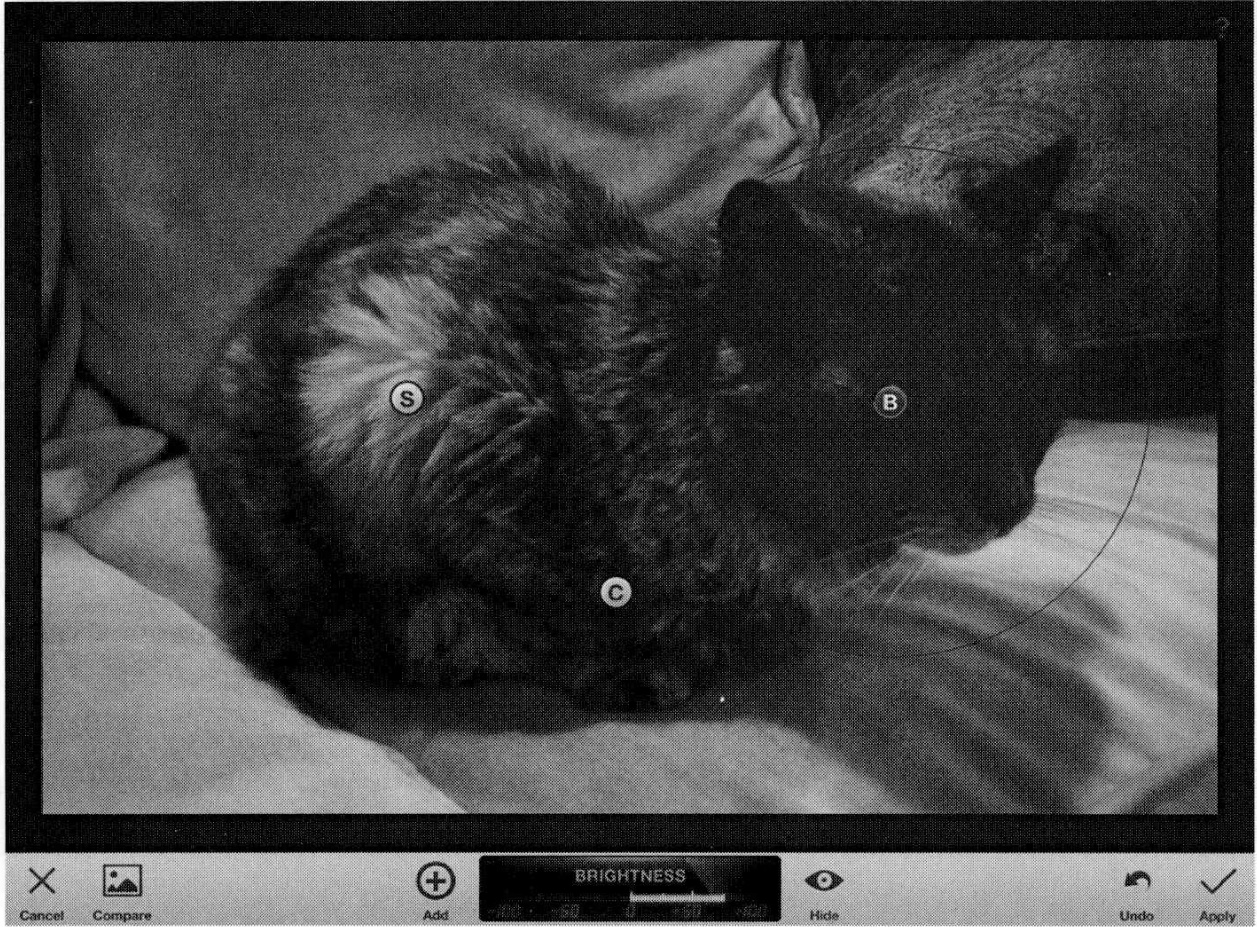

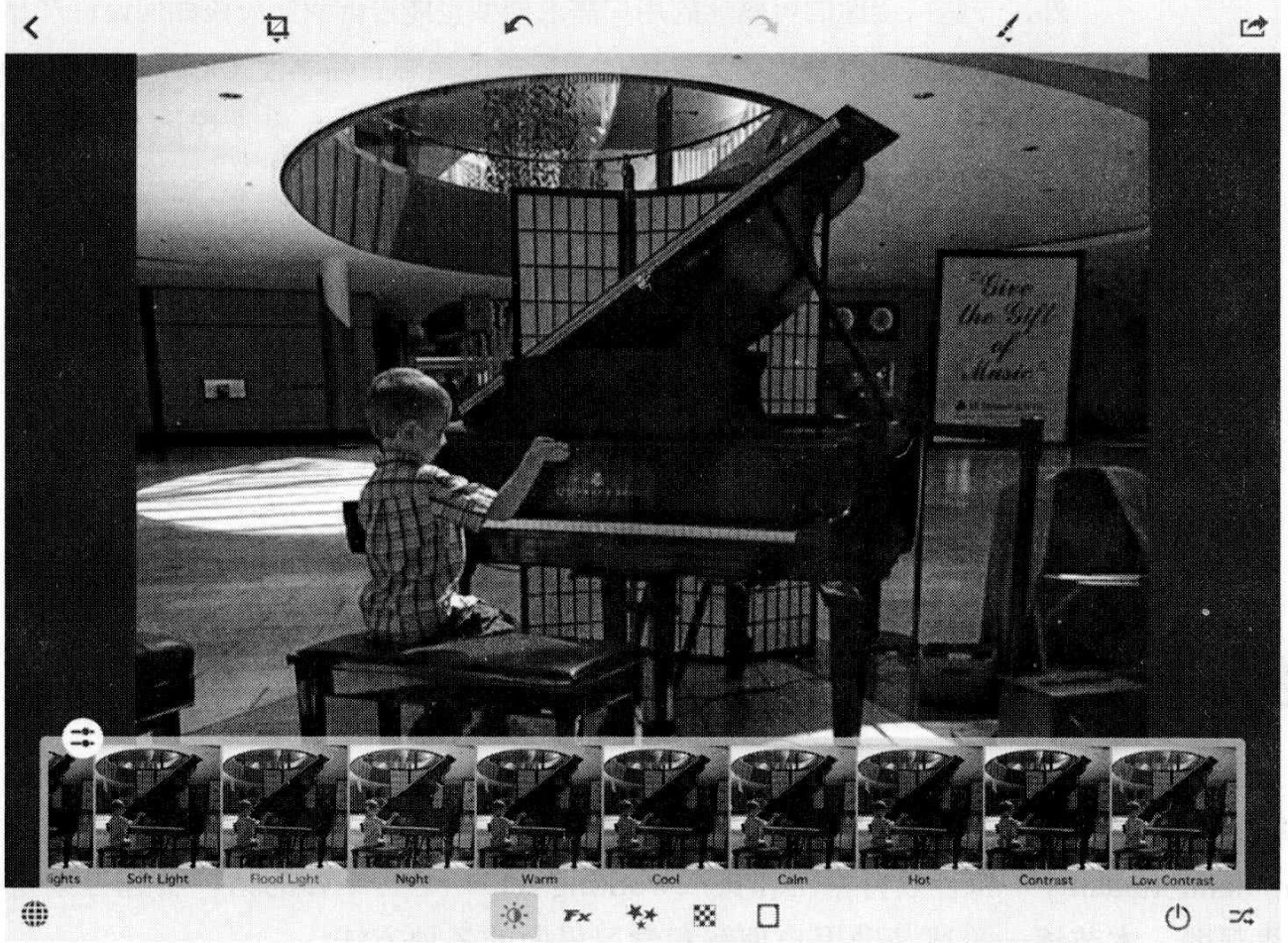

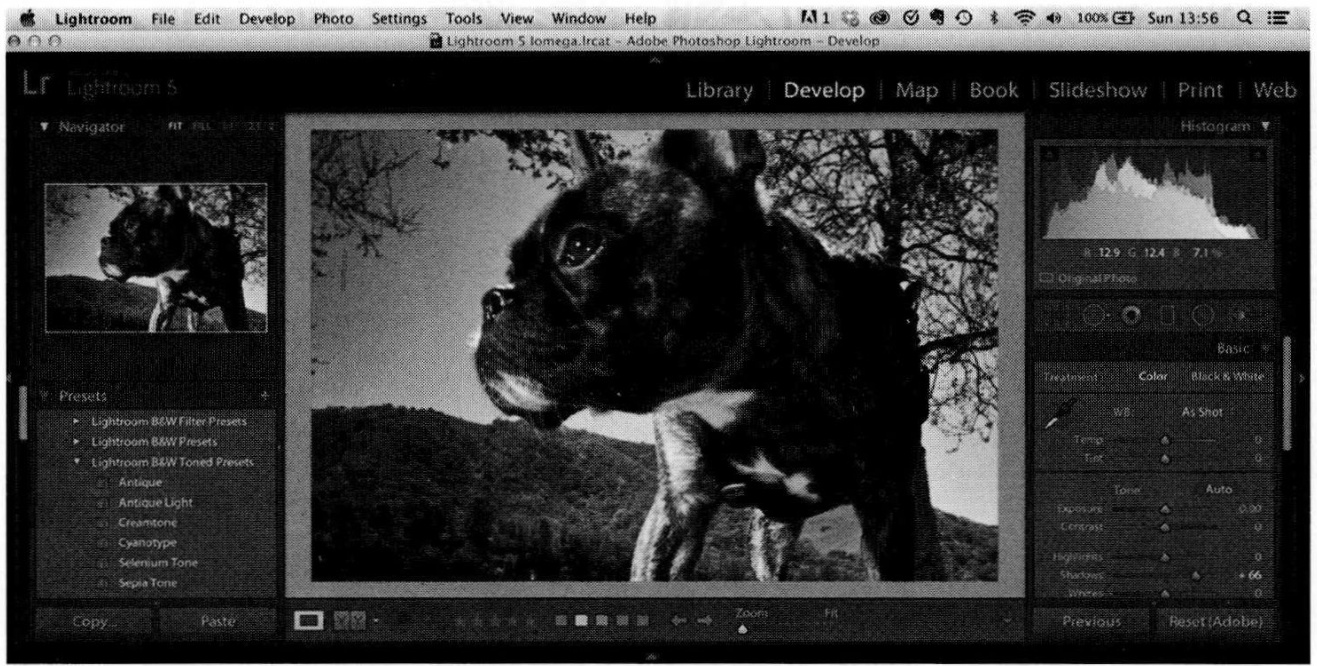

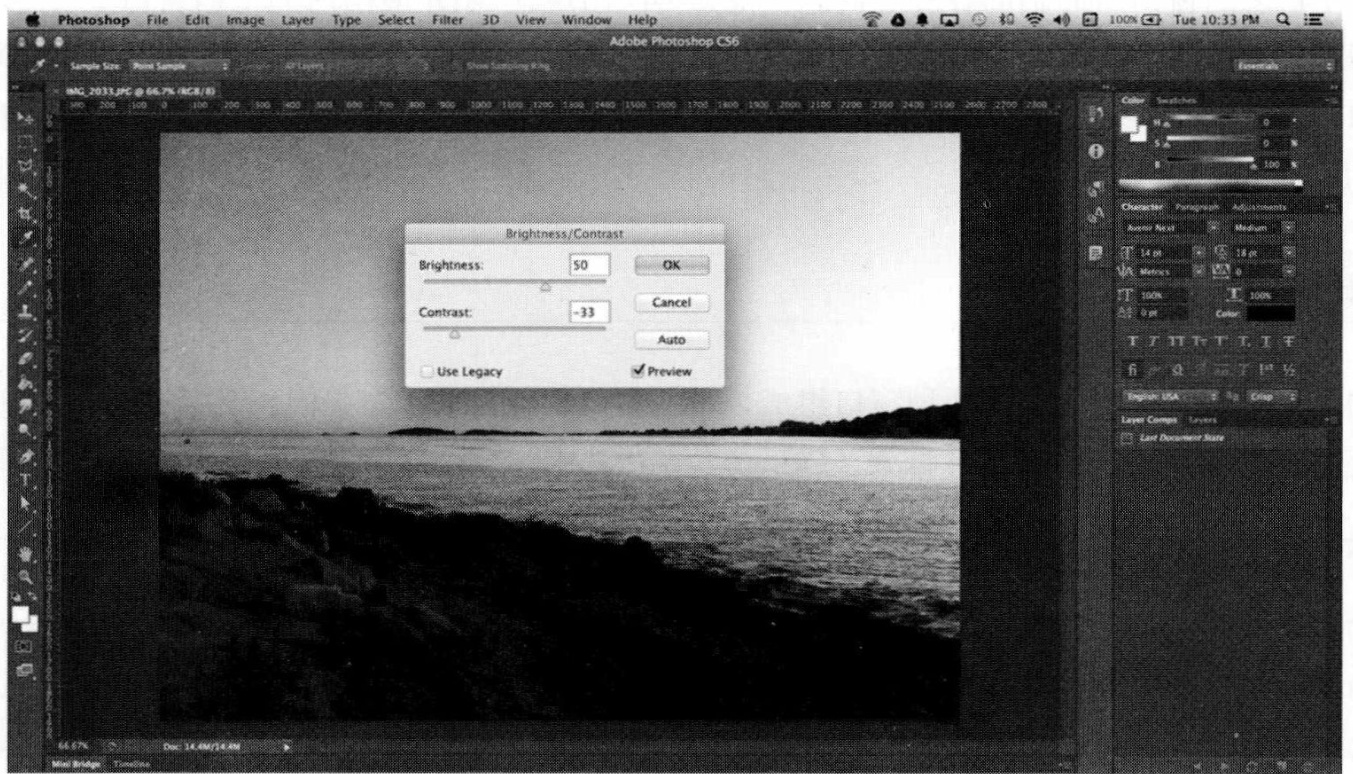

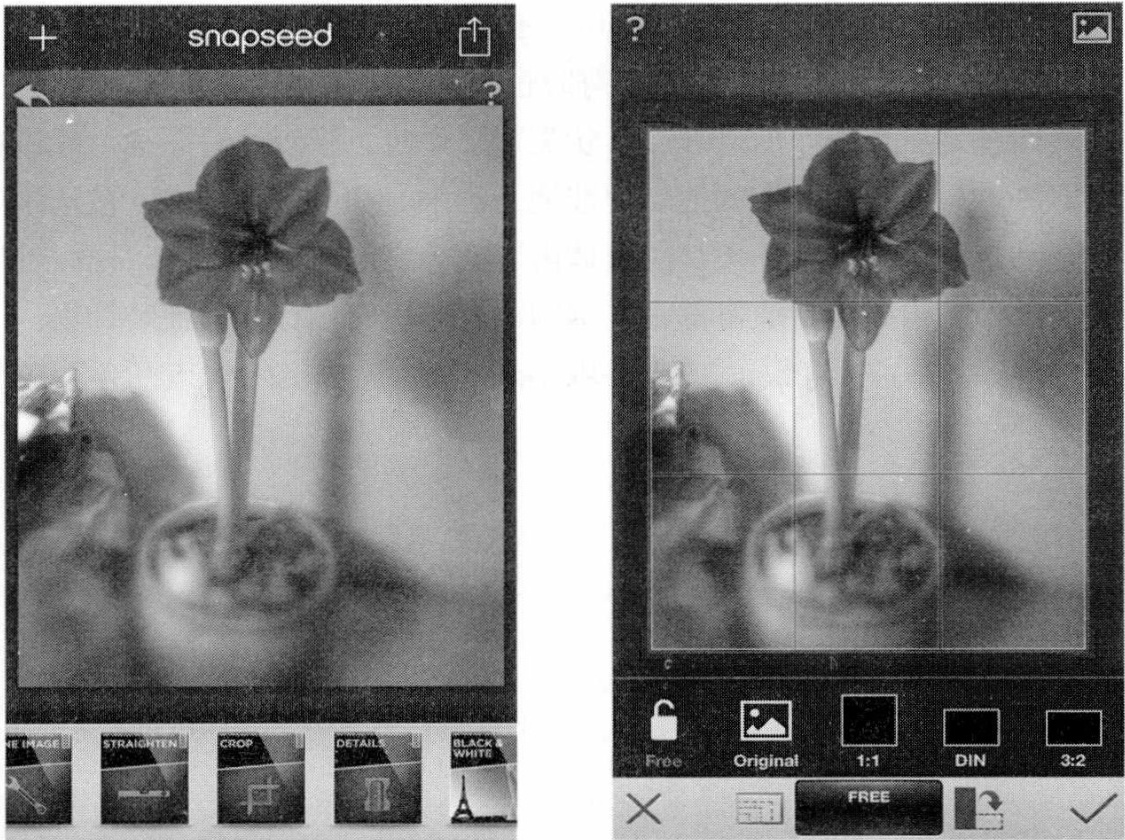

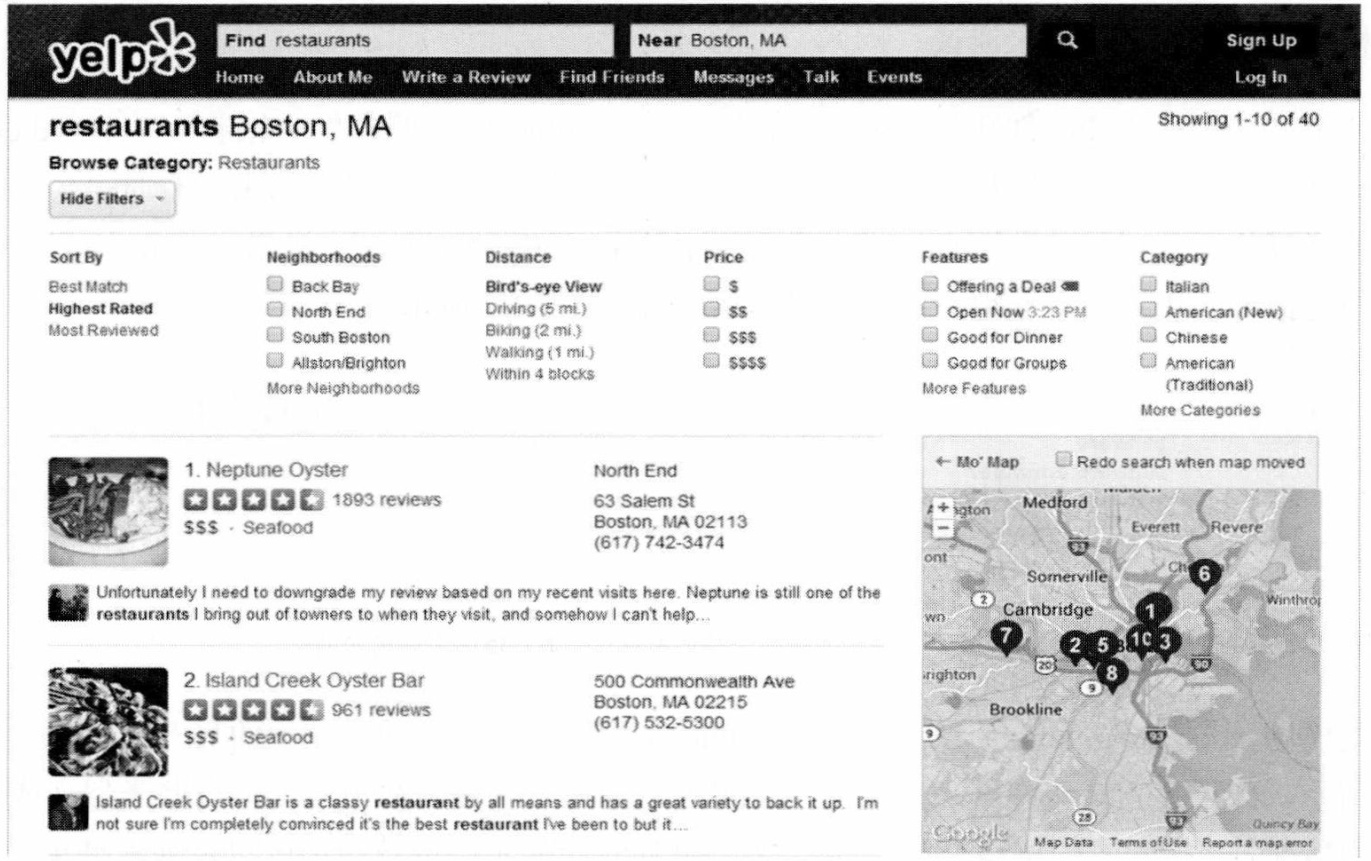

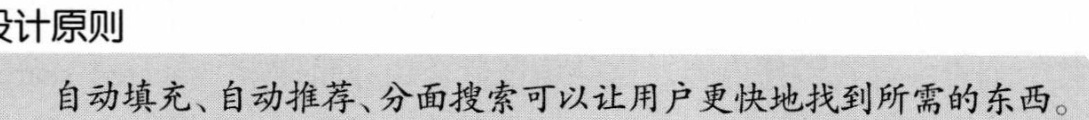

设计原则

用户界面应该基于用户心理模型,而不是实现模型

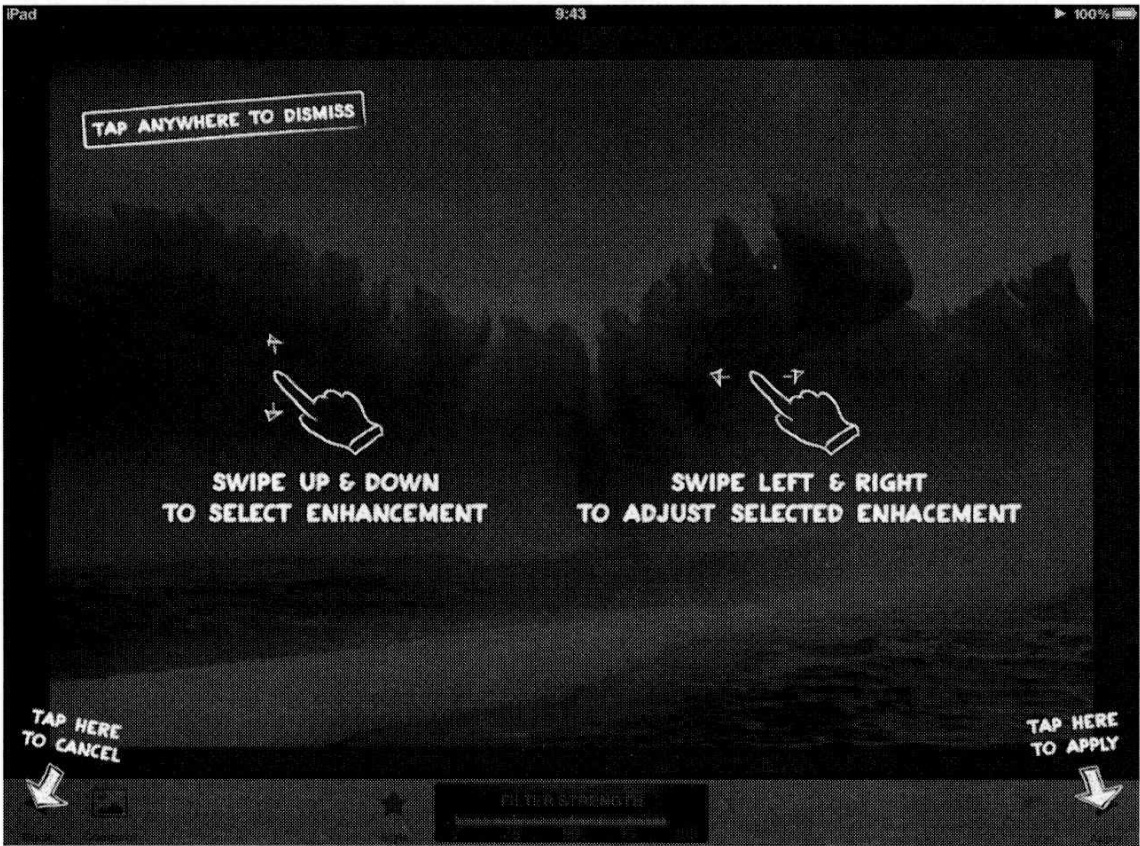

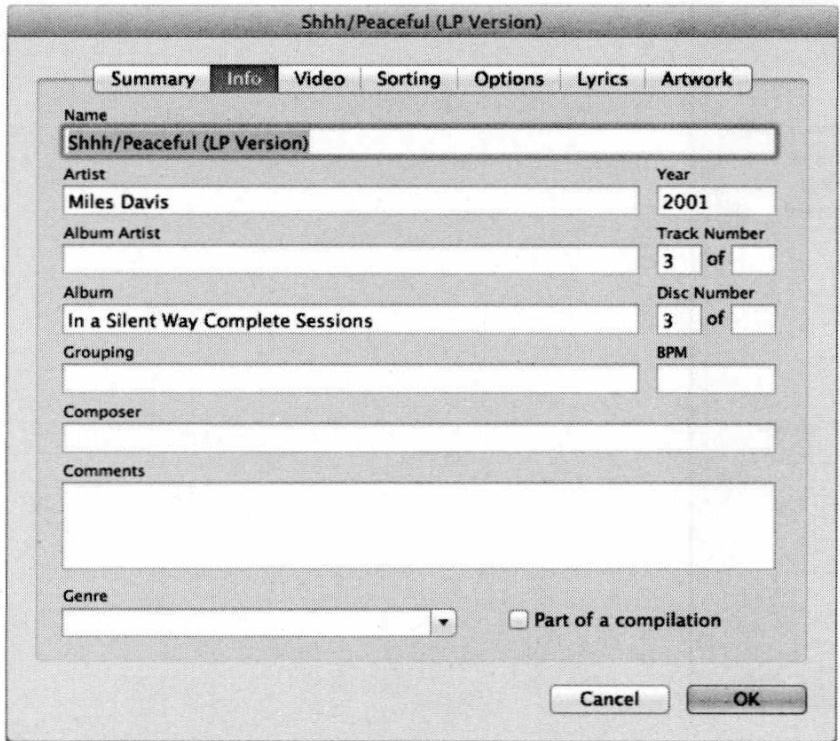

在iPad版AdobePhotoshopExpress中,用户可以调整一组10种不同的视觉滤镜,包括噪音、对比、曝光、底色等。这款应用的界面输入数据不是采用数字字段或者各种控件(实现模型),而是显示一组已编辑照片的缩略图,每一张缩略图上都应用了不同的滤镜(参见图1-5)。用户可以直接选择最能代表想要效果的图像,用一个大滑动条就能进行调整。界面紧紧贴合用户的心理模型,因为用户(很可能是业余摄影者)想的是照片看上去什么样子,而不是一堆抽象的数字。

图1-5iPad上的AdobePhotoshopExpress将软件设计得很好地契合了用户心理模型。界面展示了一组待编辑照片的缩略图。用户可以单击代表期望设置的缩略图,拖动图片下方的滑块可以调整效果。界面符合摄影者的心理模型,用户想要的是某种视觉效果,而不是一组抽象的数值。

如果软件的呈现模型接近用户的心理模型,那就提供一套认知框架,使用户清楚地了解其目标和需求是如何实现的,从而消除用户界面中不必要的复杂度。

设计原则

目标导向的交互设计反映了用户的心理模型

现在我们知道,设计流程缺失,导致多数数字产品无法真正成功。设计流程把功能的实现转化为直观的、用户想要的产品行为,使其符合人们为实现目标而完成任务的心理预期。但是,我们具体要怎么做?如何知道用户目标?用户对活动和任务的心理模型是什么?

本章的剩余部分以及第1部分的剩余部分,将探讨以目标为导向的设计过程,它为解决以上问题提供了一种结构,按照这一结构,能够系统地找出基于这一信息的解决方案。

目标导向设计概论

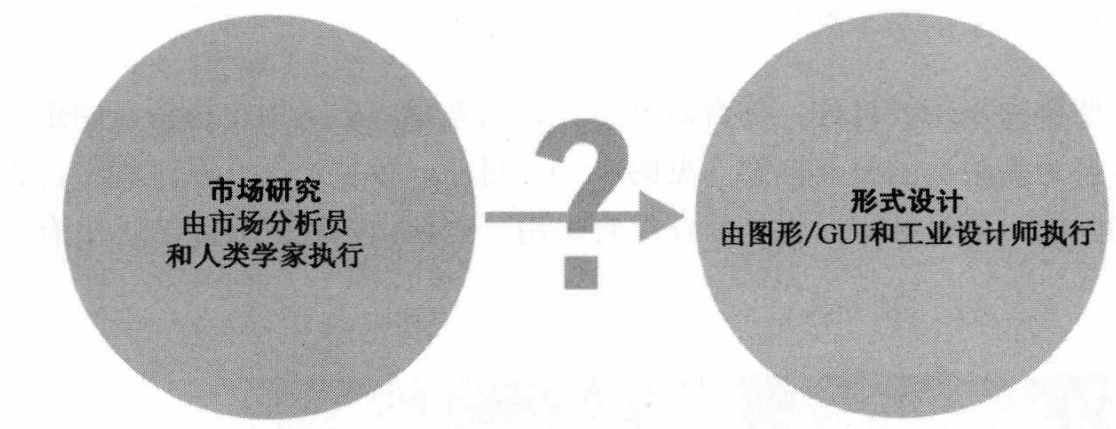

大多数技术型公司没有一个用于产品设计的适当过程。即便是一些较为前瞻性的、自诩已经建成一套设计过程的机构,也会因采用传统的方法解决研究和设计中存在的问题而在一些重点上有争执。

近年来,企业界已经认识到,用户研究对创造优质产品必不可少,但在很多机构中,这种研究的恰当性质仍然存疑。量化市场研究和市场划分对销售产品来说大有益处,但无法为人们提供关于实际上如何使用产品(尤其是具有复杂行为的产品)方面的重要信息(更深入的探讨参见第2章)。分析有了结果以后就会出现第二个问题:多数传统方法无法将研究结果转化为设计方案。长篇累牍的用户调查数据无法轻而易举地转化为一组产品需求,更无法转换为有意义、恰当的界面结构。设计仍是黑匣子:“这里有奇迹出现…”。研究结果和最终设计方案之间的隔闵就是未能连接用户与最终产品而导致的。本书稍后会讨论如何用目标导向方法解决这一问题。

消除隔阂

正如前面简要讨论的,设计在软件开发过程中的角色需要转变。我们开始用新方式来思考设计,用不同的方式思考如何做出产品决策。

作为产品定义的设计

很遗憾,设计在技术工业领域已经成为限制性的代名词。对许多开发者和管理者来说,设计代表意味着在图1-2中的第三个流程示意图的内容:只是装点一下实现模型的视觉效果而已。但是恰当地运用设计时(如图1-2所示的第四个示意图的进程),不仅可以发现用户需求,还能规范产品的行为和外观。换句话说,设计在用户目标、业务需求和技术制约的基础上,提供了真正意义上的产品定义。

作为研究者的设计师

如果设计要定义产品,设计师就必须发挥比传统设计更广泛的职责,尤其当设计的对象是复杂的交互系统时。

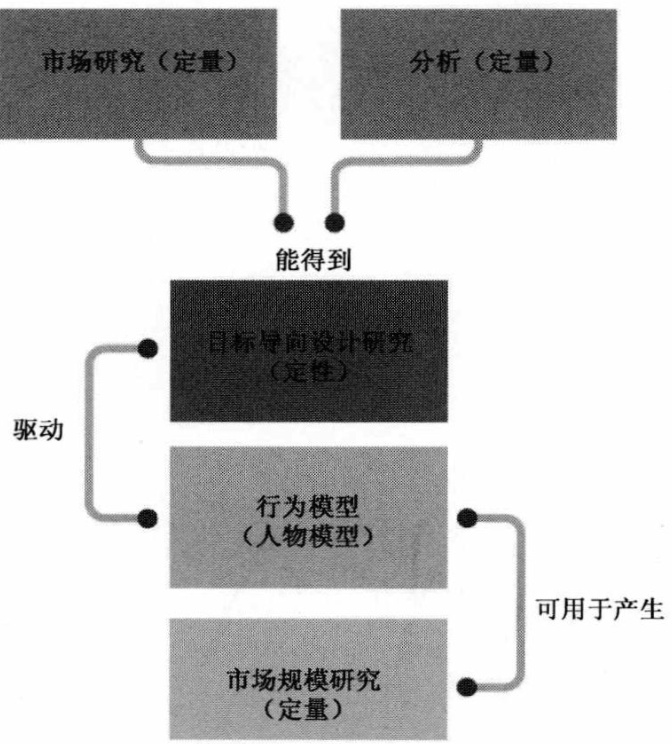

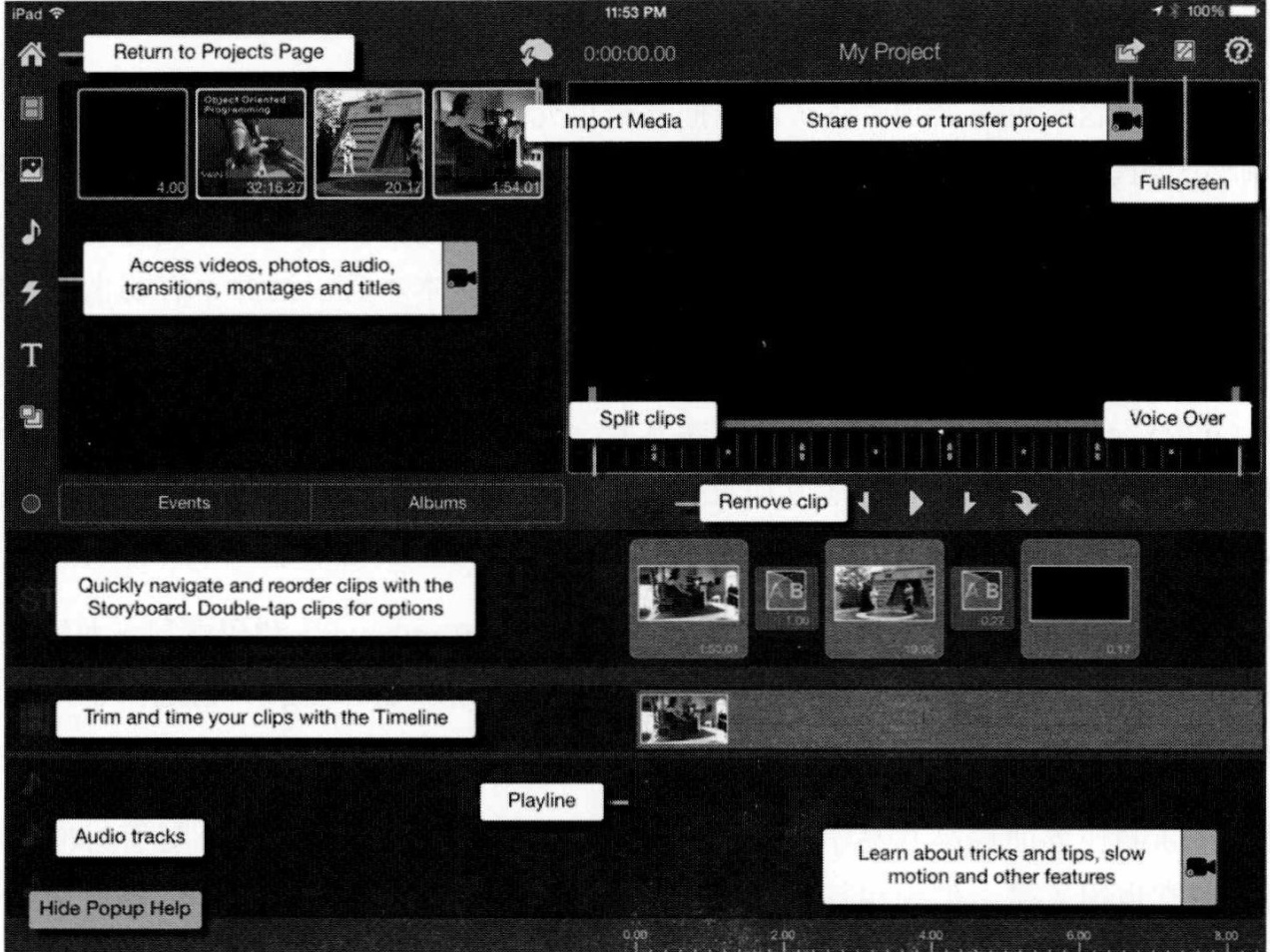

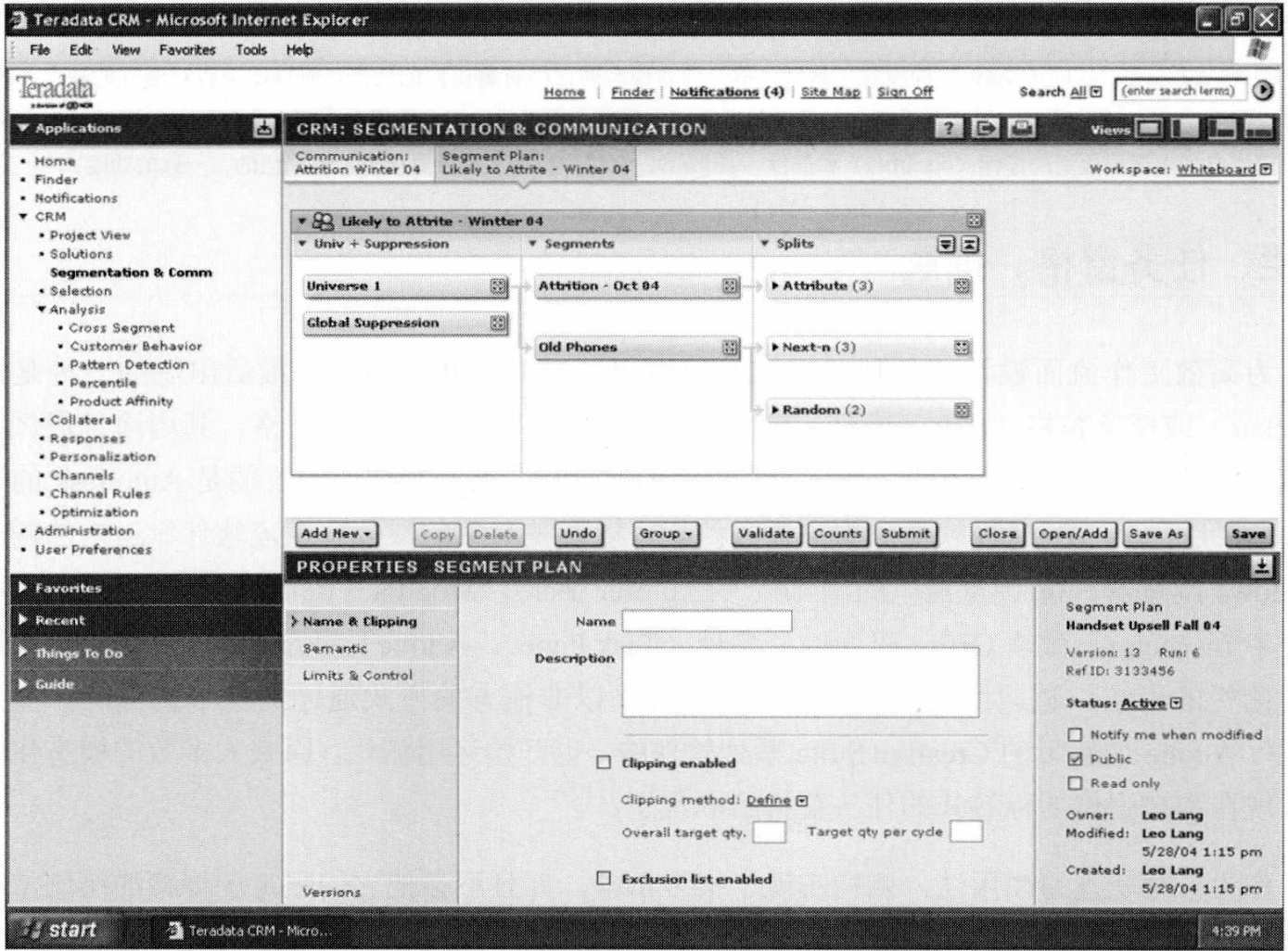

当前开发过程的主要问题之一是,大家各司其职,分工过度专业化:研究者只负责研究,设计者只负责设计(参见图1-6)。可用性和市场研究者分析用户和市场研究结果,将转换结果丢给设计师或者程序员。这种模式缺失了如何系统地把研究转化合成设计方案。解决这一问题的一个方法是让设计者学着成为研究者。

图1-6有问题的设计过程。传统过程中,研究和设计是分离的,各由不同的专业人员处理。近年来,研究仍然主要还是指市场研究,而设计则局限于视觉设计或表面层次上的工业设计。直到最近,用户研究范围扩大到包括定性及人类学的调查数据。然而,如果没有让设计者加入到研究过程中来,数据研究和设计方案之间的关联依然薄弱。

将设计师引入用户研究过程中还有一个重要原因。设计师所带来的最强有力的工具之一是所谓的同理心(empathy):能够体会到他人所想的能力。恰当的用户研究要求直接、深入地了解用户,设计师提出解决方案之前,就需要设计师早早地沉浸在用户的世界中,为用户考虑。产品开发过程中一个最大的危险是将设计师隔离于用户之外,这样做就泯灭了通感能力。

此外,纯粹的研究人员通常很难知道,哪些用户信息对设计才是真正重要的。让设计师直接从事研究则能解决上述两个问题。

在笔者的实践中,设计师经过了研究技巧的培训,不需要更多的支持和协作就可以开展用户研究工作。这个解决方法令人满意,但前提是产品团队要有时间和资源来对设计师进行技术上的全面培训。如果不能,恰当的办法就是组建一个有设计师和专门的用户研究人员组成的跨学科团队共同协作。

尽管设计师参与研究能够在某种程度上帮助我们获取目标导向的设计方案,但是研究结果和设计细节之间的差距仍然存在。这个谜题缺失了一些环节,接下来会将讨论。

研究与蓝图之间:模型、需求和框架

当前的设计方法中,很少能够将研究阶段收集的信息高效而系统地转化为详细的设计说明。部分原因已经明确了:长期以来,设计师不参与用户研究过程,只能依赖第三方对用户行为和期望所做的描述。

不过,另外一个原因则是,捕捉用户行为并且恰当地知道产品定义的方法并不多。多数方法不是提供有关用户目标的信息,而只是提供了一些任务层次上的信息。这类信息能够帮助确定界面布局、工作流程、把功能转化为界面控件,但是在确定有关产品是什么、能够做什么,

以及应当如何满足用户的广泛需求的基本框架方面,却没多大用处。

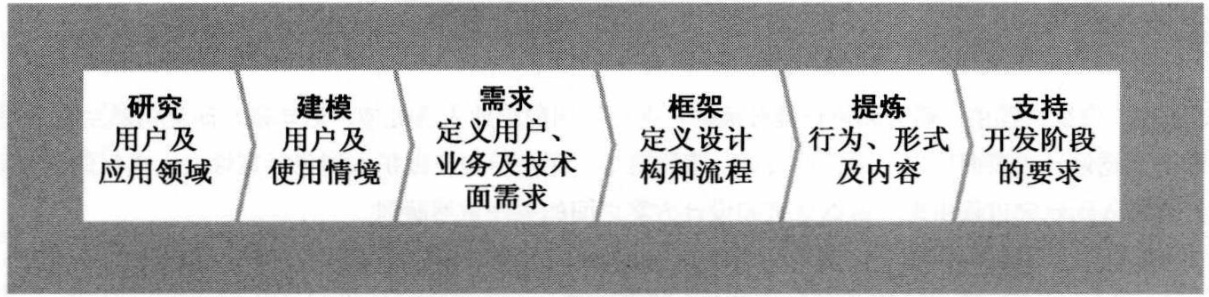

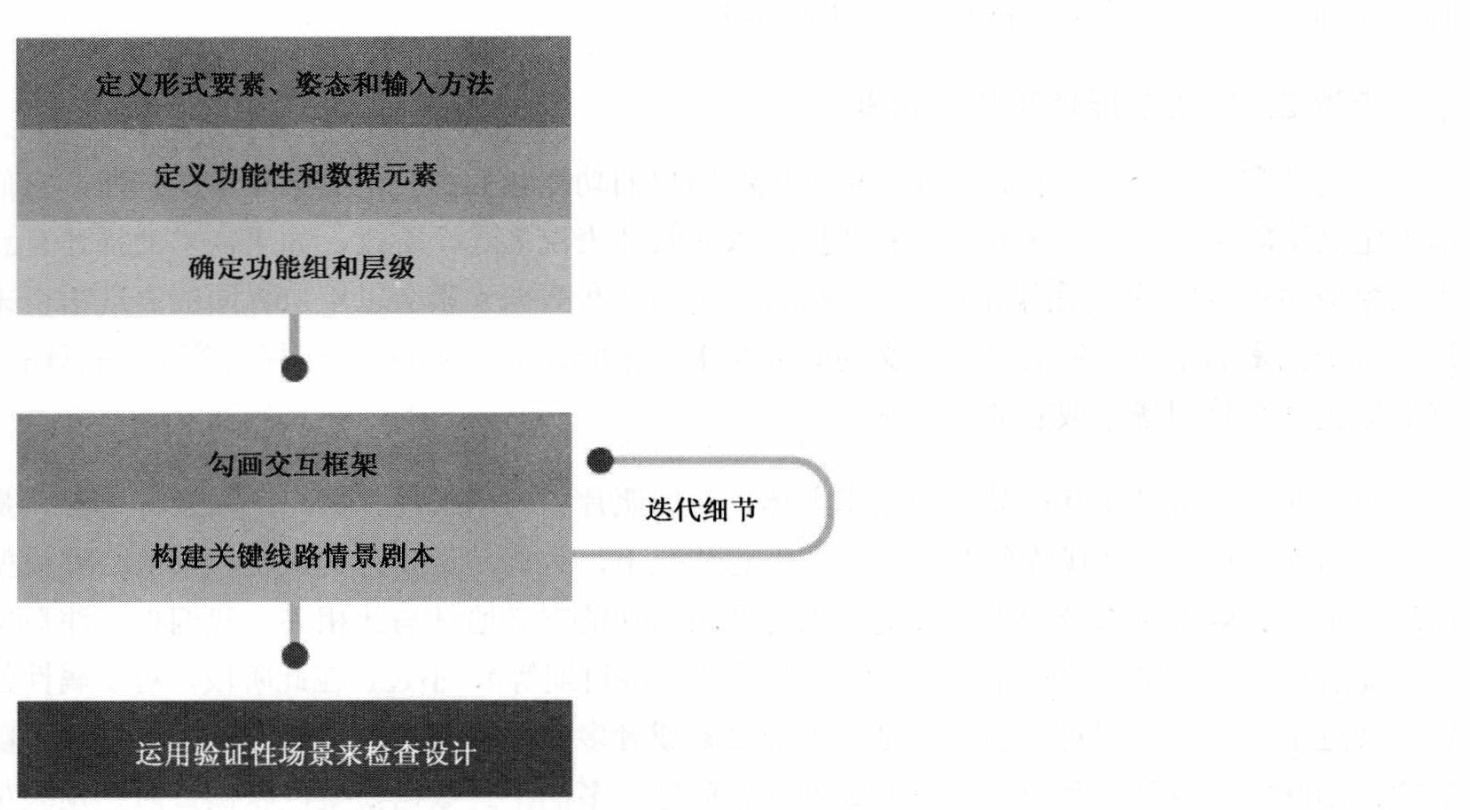

相反,我们需要一个明确而系统的过程,弥合研究与设计的差距,定义用户模型,确定设计需求,并把这些内容转换为高层次的交互框架(见图1-7)。目前,数字产品开发过程中,仍然存在设计和研究之间的隔阂,而目标导向设计旨在综合采用一些新技术和已有方法,更有效地弥合这一隔阂。

图1-7 目标导向设计过程。

设计过程概述

目标导向的设计方法综合了各方面的技术:人种学研究、利益相关者访谈、市场研究、详细用户模型、基于场景的设计,以及一组核心的交互设计原则和模式。这种设计方法提供的解决方案,能够满足用户需求和目标,还能解决业务/阻止和技术需求。这一过程大致分为以下六个阶段:研究、建模、定义需求、定义框架、提炼和支持(见图1-7)。这些阶段遵循交互设计的五个组成部分:理解、抽象、架构、呈现和细节。这是吉利恩·克兰普顿·史密斯(GillianCramptonSmith)和菲利普·泰伯(PhilipTabor)提出的。不过此处更强调对用户行为建模和定义系统。

本章的剩余部分高屋建瓴地概述了目标导向设计的6个阶段,第2章到第6章详细讨论每个阶段中涉及的方法。图1-8更为详细地展示了这一过程,包括关键的合作点和设计关注点。

研究

研究阶段运用人种学实地研究技术(观察和情境访谈),来获取有关产品的真正用户和/或潜在用户的定性数据,还包括考察对手产品,对市场研究、技术白皮书和品牌战略的分析,以及对产品的利益相关者、开发人员、行业专家和特定领域的技术专家进行访谈。

实地观察和用户访谈的一个主要成果是,能从中找出一组行为模式,帮助我们对现有或正在开发的产品的使用方式进行分类。这些模式指出了用户使用产品的目标和动机(即用户使用产品希望达到的具体或一般性的结果)。在商业和科技领域,这些行为模式往往对应某种职业角色;对于消费品来说,这一模式则对应着生活方式的选择、行为模式以及与行为模式用户目标在建模阶段创造出的相关人物模型。市场研究有助于选择和过滤适合业务模型的有效的人物模型。利益相关者访谈、文献研究,以及产品审核能够加深设计师对领域的理解,阐明设计必须支持的商业目标、品牌属性及技术限制等。

第2章详细探讨目标导向研究技巧。

| 初始 | 测试 | 发布 | ||

| 目标导向设计工作 活动 | 关注点 | 利益相关者的协作 | 阶段性工作成果 | |

| 研究 | 研究范围 定义项目目标和日程 | 目标、时间进度、财务限制、进程、里会议 程碑 商业和营销计划、品牌战略、市场研究、 | 能力和范围的确定 和利益相关者及用 | 文档 工作内容描述 |

| 审计 审查现行工作和现有产品 利益相关者访谈 | 产品线计划、竞争对手、相关技术 产品前景规划、风险、限制、机遇、后访谈 | |||

| 了解产品前景规划和各 种限制 用户访谈和观察 | 户的访谈 用户、潜在用户、行为、态度、能力、 记录 | |||

| 建模 ? | 了解用户需求和行为 人物模型 | 动机、环境、工具、挑战 用户和客户行为、态度、能力、目标、记录 | 初期研究发现 人物模型 | |

| 用户和客户模型 其他模型 表示产品在所处领域的 | 环境、工具、挑战 多个人群、多个环境、多个工具间的工 作交流 | |||

| 需求 定义 | 因素,而非关于用户和客 户的因素 情境场景剧本 讲述关于完美用户体验 | 产品如何贴近用户生活和环境,如何帮记录 助用户实现目标 | 场景剧本和需求 | |

| 的故事 需求 描述产品必备的能力 | 功能需求、数据需求、用户心理模型、演示 设计需求、产品前景、商业需求、技术 | 用户和领域分析 | 文档 用户和领域分析 | |

| 设计 框架 | 元素 定义信息和功能如何实现 | 信息、功能、机制、动作、领域对象模型记录 | 设计框架 | |

| 框架 设计用户体验整体框架 关键路径和验证场景 | 对象关系、概念分组、导航序列、原则和 模式、流程、草图、故事板 | |||

| 描述人物模型和产品的 交互方式 | 产品如何适应用户理想行为顺序,以及演示 如何适应其他类似情况 | 设计愿景 | ||

| 设计 细化 √ | 细节设计 将细节细化并具体化 | 外观、习语、界面、小部件、行为、信息、记录 视觉化、品牌、体验、语言、故事板 | 设计细化 | 文档 形式和行为规范 |

| 设计 支持 | 设计修正 适应新的限制条件和时 间表 | 在技术限制改变的情况下,保持设计概协同设计 念的完整性 | 修正 形式和行为规范 |

建模

在建模阶段,可将在分析实地研究和访谈结果中发现的行为和工作流模式,综合到领域和用户模型中。领域模型包括信息流和工作流程的图表。用户模型(或说人物模型)则是一种详细、混合的用户原型,代表研究阶段找出来的行为、态度、天赋、目标,以及动机的明确分组。

人物模型是基于场景的叙述式方法中的主角。这种方法能够在“框架定义”阶段迭代式地生成设计概念,提供反馈,以保证“提炼阶段”设计一致、恰当。它还是强大的交流工具,能够帮助开发人员和管理人员理解设计背后的考虑,基于用户需求来确定不同功能的优先级。在建模阶段,设计师采用多种方法工具来对人物模型综合、区分角色及其优先级,研究不同种类的用户目标,将人物模型映射到一系列行为中,来保证不缺失或重复。

基于每个人物模型和其他人物模型目标的交叉程度,对不同目标进行对比,确定优先级,通过这一过程,从一组人物模型中挑出具体的设计目标。选定人物角色类型的过程就决定了不同人物模型对产品最终设计形式和行为的影响程度。

第3章将详细讨论人物模型和目标开发。

需求定义

设计团队在需求定义阶段所采用的设计方法,为用户和其他模型之间提供了急需的联系,也提供了设计框架。这一阶段主要采用场景为基础的设计方法,其重要突破在于,将满足具体人物模型的目标和需求置于首位,而不是关注抽象的用户任务。人物模型能够帮助我们确定哪些任务重要,原因何在,从而使创造出的界面尽可能减少完成任务所花的力气,同时保证回报最大化。人物模型成为这些场景的主角,而设计师则通过角色扮演的形式探索设计空间。

对每个界面/主要人物模型来说,需求定义阶段的设计过程要分析人物模型的数据和功能性需求(术语为“对象”、“动作”和“情境”)。根据不同情景下人物模型的目标、行为,以及与其他人物模型的交互来对这些数据和需求进行优先级排序、获取信息。

这种分析通常通过一种反复提炼的情境场景(contextscenario)过程来完成。这一过程从人物模型在日常生活中使用产品开始,描述高层次的产品接触点,从而持续地一层一层地深化下去,不断定义细节。除了这些在场景中产生的需求之外,设计师还要考虑人物模型使用产品的技巧和体能状况,以及与使用环境有关的问题。商业目标、所期待的品牌属性和技术限制也是考虑因素,而且要与人物模型的目标和需求相平衡。这个过程就是需求定义,起到平衡用户、业务和技术需求的作用,这些需求都是设计需要遵循的。

第4章将探讨如何通过使用情境(scenarios)来建立需求。

框架定义

在框架定义阶段,设计者创建整体的产品概念,为产品的行为、视觉设计,以及(如果适用的话)物理形态定义基本的框架。交互设计团队采用两种重要方法论工具,加上情景场景,整合成了一套交互框架。第一种是一组通用的交互设计原则,指导了在各种情境下,如何确定恰当的系统行为。本书的第2部分专门讨论适用于框架定义阶段的高级交互设计原则。

第二种重要的方法论工具是一组交互设计模式,对以前分析过的问题中得出的通用解决方案(根据情境的不同会有所差异)进行分类。这些模式类似于克里斯托弗·亚历山大①(ChristopherAlexander)提出的建筑设计模式,该模式后来由埃里克·加马②(ErichGamma)等人引入编程领域。交互设计模式是按照层级组织的,随新情境的出现而不断演化。这些模式不仅没有遏制设计师的创造力,反而总能用已经检验过的设计知识,提供解决问题所必需的知识。

数据和功能性需求在这种高度上进行描述后,设计师就按照交互原则,将其转变为设计元素,然后使用模式和原理组织为设计草图和行为描述。这个过程就是交互框架定义(interactionframeworkdefinition),即一种固定的设计概念,为后续设计细节提供了逻辑和高层次的形式结构。接下来反复迭代,情境的重点不断收缩集中,在提炼阶段给出了设计细节。这种方法通常是自上而下(基于模式)的设计和自下而上(基于原则)的设计之间的平衡。

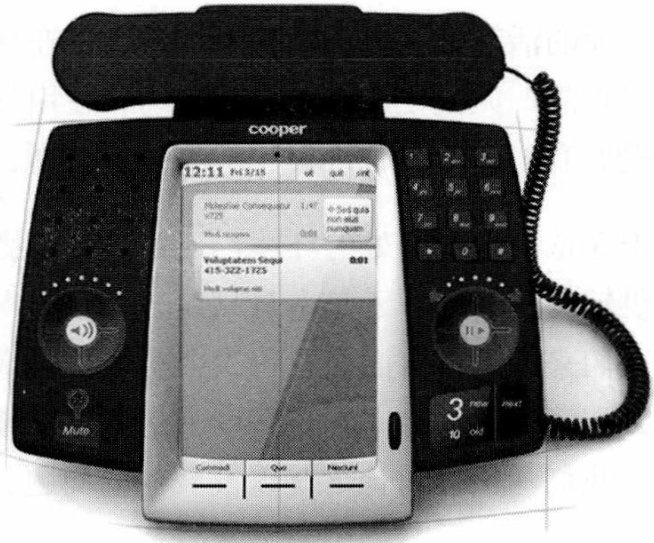

当产品具有了物理形态后,交互设计师和工业设计师便开始针对产品可能具有的各种输入方式和大概的形态因素紧密协作,采用场景来考虑每种可能的利弊。最后筛选出最有希望的几种选择,工业设计师开始着手制作初期物理原型,来确保整体交互概念可用。工业设计初期不能脱离产品的行为来创造概念,这一点非常关键。

当设计一项服务时,我们将与服务设计者协作,初步设计出服务版图和蓝图,实现各接触点和不同渠道产品体验之间的协调,包括后台服务供应商和前台用户产品体验。

一旦交互框架浮现出来,视觉设计者便开始着手创建一些视觉框架,有时这也称为“视觉语言策略”。视觉设计者运用品牌属性和对整体界面结构的理解来开发字体、调色板和视觉风格。

提炼

提炼阶段类似于框架定义阶段,但更关注细节和实现。交互设计师此时专注于任务一致性,使用关键路径场景(即走查,walkthrough)和验证场景,重点在于界面上的更详细的故事板路径。视觉设计者定义一个类型风格、大小、图标以及其他视觉元素的系统,以清晰的能供性和视觉层级,提供了吸引人的体验。在恰当的时候,工业设计师会确定材料并与工程人员密切合作,完成装配方案和其他技术事宜。提炼阶段的顶点是详细的设计文档——一份形式和行为规范或蓝图,这一文档按照情境需要,以书面文字或者交互媒体方式来呈现。

第5章会在框架定义和提炼阶段详细讨论人物模型、情境、原则和模式的使用。

开发支持

即使是精心构思并经过验证的设计,也无法预料到开发中的每个困难和技术问题。在实践中,我们认识到在开发者构建产品的过程中,要能够及时回答他们随时提出的问题,这一点很重要。开发团队经常会为了赶工期而将其工作按优先级排列,做些取舍,因此必须调整设计,这时他们会缩减设计方案。如果交互设计团队不能调整设计,那么开发人员有可能因时间紧迫而自行改动,这样有可能会严重地损害产品设计的完整性。

第6章讨论了如何把交互设计活动和过程整合进更大的产品团队。

产品成功的关键是目标,不是特性

开发人员和市场销售人员往往用产品的特点和功能这样的语言来讨论产品。把产品定义简化为一个特性和功能列表,而忽略了真正的机会一—充分利用科技的力量,满足人类需求和目标。司空见惯的是,产品的特性不过是围绕市场营销的需求文档,或者开发团队,用一流技术创新拼凑出来的大杂烩,无视整体用户体验。

不管压力多大,产品开发周期多么混乱,成功的交互设计师始终将其注意力放在用户目标上。尽管本书讨论了许多交互设计的技巧和工具,我们始终要回归到用户目标。用户目标是实践交互设计的前提和基石。

目标导向设计过程及其为设计决策提供的理论基础,能更容易地让设计者与开发者、市场与管理人员一道协同工作,还能确保正在考虑的设计不是凭空臆想,也不是某个突发奇想的创意,或团队成员个人偏好的体现。

设计原则

交互设计不是凭空猜测。

目标导向设计是一个强有力的工具,能够回答定义和设计数字产品过程中出现的最重要的问题:

用户是谁?

本书剩余的内容将专门回答以上问题。我们将同大家分享数百个产品设计中、经过多年经验测试过的工具,帮助大家识别产品的关键用户,理解用户及其目标,并将其转化为有效且吸引人的设计方案。

第2章理解问题 :设计研究

任何设计成果的评判标准,都要看产品最终满足用户或委托开发组织需求的程度。不管设计师技艺多高超,多有创造力,如果没有清晰而详细地了解其目标用户、问题限制及推动设计的商业或组织目标,那么成功的机会不大。

仅仅筛选一下从市场调查(尽管这对回答其他类型问题十分重要)之类的定量研究得到的数字和图表,很难轻易地深人把握这些主题。这种行为和组织知识需要通过定性研究方法来收集。定量研究方法有很多种,每种方法对理解产品设计轮廓都十分重要。本章将着力探讨定性研究方法,定性研究是后续章节所述的各类设计方法的基础。我们还将讨论,定性研究和一些定量研究之间如何相得益彰。在本章结尾,我们会简要地讨论一些补充的定性研究方法及其适用情景。

设计研究中的定性研究与定量研究

多数人会把“研究”一词与科学和客观联系起来,这种联系并没有错,但是让很多人认为,只有产生所谓客观事实(定量数据)的研究才是有效的研究。数字代表真相这一观念在商业和工程领域非常普遍。然而,数据一—尤其是描述人类活动的数据,只有解读才能够轻易操控,就像文本数据一样。

像物理学这样的自然科学所收集的数据与人类活动中收集的数据不同。电子不会有情绪,不会起起伏伏。物理学家严格控制实验,分离被观察的行为,社会科学几乎不可能采用这样的方法。任何试图将人类行为简化为统计学的尝试,都会忽略一些重要的细微差别,这些差别会对产品设计产生巨大的影响。定量分析只能回答那些少数简化轴上的“多与少”问题。而定性研究能够以丰富多元的形式回答“是什么”、“怎么样”和“为什么”等问题,真实反映人类现实情况的复杂性。

长久以来,社会科学家已经意识到人类行为异常复杂,变量过多,无法只依赖定量数据来理解。设计师和可用性从业人员利用人种学和其他学科的技术,发展了很多定性的方法,来收集用户行为相关的有用数据,从而实现更为实用的目标:创造能够更好服务于用户需求的产品。

定性研究的价值

对于帮助我们理解产品的领域、情境和收受约束的方式,与定量研究不同,定性研究更加有用。它还能比定量研究更快速、更简便地帮助我们发现产品用户和潜在用户的行为模式。定性研究尤其能帮助我们理解以下问题:

定性研究也有助于设计项目的进展:

我们的经验显示,相比之下,定性研究方法实现更快、成本更低,并且更有可能为重要的问题提供有用的答案,从而产生一流设计:

定性研究的价值不限于对设计流程的支持。根据我们的经验,花时间深入了解用户人群,能够提供传统市场研究无法揭示的宝贵商业见解。

例如,一家客户要求我们为一款消费级入门视频编辑产品进行用户研究,该软件针对Windows平台。客户是一家成熟的视频编辑和制作软件开发商,使用传统的市场研究技术发现了重大商机,打算为同时拥有数码摄像机和电脑、但尚未把二者连接起来的用户开发一款产品。

我们对目标市场的12名用户进行实地访谈,第一个发现并不出乎意料:为人父母的用户拍摄的视频最多,并且希望将剪辑好的视频与其他人分享。然而第二个发现却令我们吃惊:在我们家访的12名用户中,只有一人能够成功地连接摄像机和电脑,这还要仰仗一位IT专业人士。产品取得成功的一个必要前提是,人们能够把视频传输到电脑上进行编辑。但在当时的技术条件下,让火线接口或者视频采集卡在基于英特尔芯片的PC上正常运作是极为困难的。

经过4天的用户研究,我们帮助客户决定,搁置开发这一产品。这一决定很可能帮他们省下了大笔投资。

定量研究的利弊

在确定用户的购买动机时少不了市场营销专业人士的帮助。其中一个最有力的工具是市场划分(marketsegmentation)。焦点小组和市场调研的数据可以按照人口统计的标准对潜在客户分组,如年龄、性别、教育程度、邮编等。这有助于生产商确定某种特定产品或市场信息对何种类型的消费者最具吸引力。更复杂的消费者数据可能包括消费心态学和行为变量,如态度、生活方式、价值观、意识形态、风险厌恶和决策模式等。斯坦福研究院(SRI)的“价值、态度和生活方式”(VALS)、乔纳森·罗宾(JonathanRobbin)的地理人口统计法PRIZM群等市场划分法,能够通过预测消费者购买力、购买动机、自我倾向和资源,从而使数据更加明晰。

然而,了解某人是否会购买某商品,并不等于了解用户购买后如何使用产品。市场划分是确定和量化市场机会并确认市场划分的实用工具,但在定义什么产品能够抓住市场机遇时,效果不好。

同样,量化研究,如网络分析和其他用数字描述人类行为的举措,无疑能够为等式中的“是什么”(或至少“有多少")提供有洞察力的答案。但是,若缺少基本的定性分析,不能解释这些行为的原因,这样的统计数据带来的问题的数量只会超过所能提供的答案。

定量分析能指导设计研究

定性分析几乎始终是收集行为知识的最有效工具。行为知识能够帮助设计者为用户定义和设计产品。然而,量化数据在设计研究中也并非一无是处。例如,市场建模技术能够准确地预测产品和服务在市场上的接受程度。因此,市场建模技术是评估产品可行性的宝贵工具,也是说服管理人员开发某个产品的有力手段。毕竟,知道购买者的数量以及愿意购买产品或服务的价格,就更容易评估潜在的投资回报。市场研究能够确定并量化商机,因此确定投资某项设计

创意一般都始于对市场的研究。

除此之外,如果设计师计划采访和观察的目标用户,可以参考市场研究(如果有的话)来帮助选择访谈目标。尤其对消费产品和服务来说,生活方式选择和人生阶段这类人口统计属性,对用户行为的影响更大。我们将在第3章详细地讨论市场划分模型与用户模型的区别。

同样,网络和其他有价值的数据分析是发现设计问题的绝佳途径,这些问题可能需要解决方案。如果客户流连忘返于网站的某个区域,或者不访问其他区域,这便是在产品重新设计前需要掌握的重要信息。但这可能需要定性研究帮忙确定,统计方式收集的这些行为,产生的根本原因是什么,从而推动潜在的解决方案。当然,只有在已有产品上采用这种分析法才有意义。

用户研究有益于市场研究

在描述用户行为和潜在需求方面,定性研究几乎始终是不二之选。但是,也有一种信息(商业利益相关者至关重要)单靠定性研究是无法获取的行为模型的市场规模。这里是采用量化技术的理想场合(比如调查)来填补缺失信息。

一旦行为模型(人物模型,详见第3章)能够成功地代表用户,就可以构建调查。调查要区分用户类型,收集传统市场人口统计数据,这些数据与行为数据相关。调查结束后,就可以确定(尤其是对于消费产品而言)在设计产品特性和整体体验时哪一类用户是重点。第3章将进一步讨论这种基于人物模型的市场规模调查。

图2-1展示了本章讨论的各类定量分析研究和定性目标导向设计技术之间的关系。

图2-1定量研究与定性目标导向设计研究的关系

目标导向设计研究

社会科学和可用性教程中有很多各种开展定性研究的方法和技术,我们鼓励读者阅读这些文献。本章的重点是讲述了过去10年来实践中已经证明行之有效的技术,偶尔会涉及设计和可用性领域中广泛实践的类似技术。我们避免陷入理论的泥潭,而以清晰、实用的方式呈现这些技术。

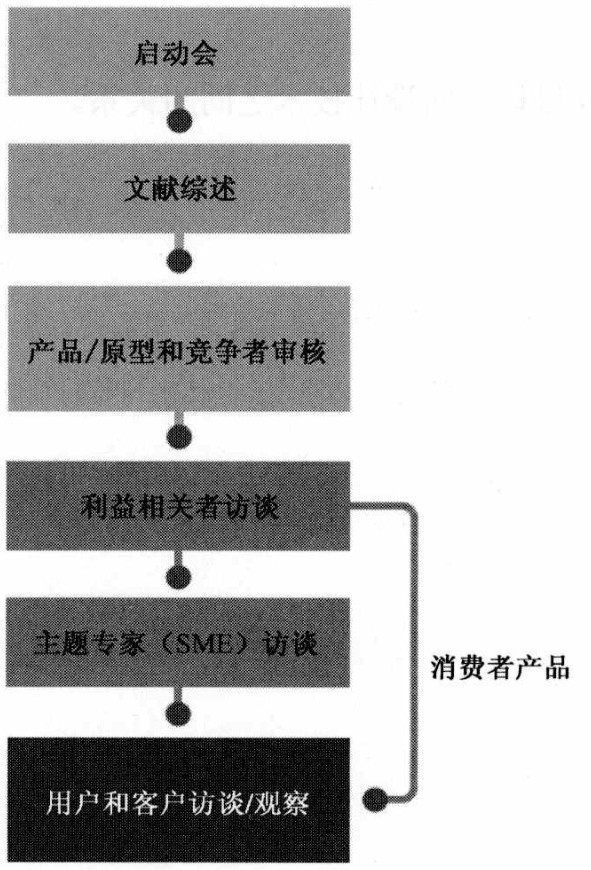

我们发现,如下定性研究活动在目标导向涉及实践中最有用(大致按照执行顺序排列):

启动会

图2-2显示了这些活动。

图2-2目标导向设计研究过程综观图

启动会

尽管项目启动会并非严格意义上的研究活动,却包含了研究的一项重要内容——这是设计师聚集利益相关者提出初始关键问题的好机会:

产品是什么?

尽管这些问题看起来很基本,但这么做不仅能让设计团队深入了解产品本身,还能了解产品利益相关者、用户,以及会面临的设计问题。这些问题还能为设计师后期访谈利益相关者和用户提供线索,为理解产品领域提供参考。(如果领域很狭窄或者技术性很强,这些问题就尤为重要。)

在访谈利益相关者之前或同时,设计团队就应该查阅产品或产品所在领域相关的文献。其中应该包括以下类型的资料:

设计团队应该收集以上文献,以此为基础,设计针对利益相关者和主题专家提出的问题。之后可以使用文献来提供领域补充知识和词汇表,检查汇编的用户数据。

产品/原型和竞争者审核

在访谈利益相关者和主题专家之前或同时,产品设计团队检查产品的现有版本或者原型,

以及主要的竞争对手,是大有帮助的。如此一来,设计团队能够树立一流尖端的意识,为访谈期间的问题增添动力。理想情况是,设计团队能够参与当前产品(如果有的话)和竞争产品界面的非正式或专家评审(有时称作启发式评审)。他们应该按照交互和视觉设计原则进行比较(本书后面章节会讨论这些内容)。这一过程让设计团队能够熟悉当前产品对用户而言有哪些优势与局限,总体上了解产品当前的功能范围。

利益相关者访谈

任何新产品设计的研究工作都应当从了解产品的业务环境和技术背景开始。多数情况下,产品设计(或再设计)是为了实现一个或者多个商业目标(赚钱是其中最常见的)。设计师有责任在开发出解决方案的同时,又不会忘记这些目标。因此,设计团队务必理解设计摘要背后的机会与限制。

唐纳德·舍恩(DonaldSchon)的比喻恰到好处:“设计就是与材料对话。”①这意味着,设计师要打磨出合适的解决方案,必须理解用于构建产品的“材料”有哪些优势劣势,这种材料可以是程序代码,也可以是挤压成型的塑料。理解原材料的最佳方式就是访谈负责管理或构建产品的相关人员。

一般而言,利益相关者是指对所设计产品有权利或有责任的任何人。具体说来,利益相关者是委托设计的组织方的所有关键成员,通常包括高管、经理,以及开发、销售、产品管理、市场营销、顾客支持、设计和可用性各方面的代表成员,可能也包括与委托方组织有业务合作的其他组织的类似人员。

访谈利益相关者应该在其他用户研究开始之前进行。访谈利益相关者有助于启发展开用户研究。

访谈利益相关者最有效的方式是单独进行,而不是大规模跨部门间交流。一对一的设定能促使一些利益相关者畅所欲言,确保个人观点不会淹没在人群中(这种访谈中最有意思的发现,莫过于了解到一个产品团队中的所有人对共同愿景的接近或不接近程度)。访谈不要超过一小时。如果确认某个利益相关者是极有价值的信息来源,还可以召开后续会议。

从利益相关者那里收集某些类型的信息尤为重要:

预算和日程计划一讨论这一问题通常能够对设计工作的范围进行现状核实。如果用户研究表明需要更大(或更小)的范围,这就给管理者提供了决策点。

理解这些问题及其对设计方案的影响,有助于设计师更好地开发出成功的产品。无论设计多受用户和顾客的期待,如果忽视拟议设计方案的可行性和实行性,产品都不可能畅销。

讨论上述话题,有助于在设计团队、管理人员和工程团队之间发展出共同语言和共识。设计师的任务就是开发出整个团队都信仰的愿景。如果不花时间了解每个人的想法,大家就会认为,拟议解决方案可能没有体现他们各自的重点。因为这些人有责任、有权力把产品投入现实世界,他们就必须获得重要知识,表达各自意见。如果你没有坦诚提问,后面就可能陷入被动,往往拟议解决方案会遭到批评。

要记住,尽管从利益相关者那里收集意见很重要,也不能照单全收。在随后的用户访谈中很可能发现,一些用户会通过提出解决方案的方式来表达问题。设计师就要仔细斟酌字里行间的意思,找出真正的问题所在,并提出适应商业和用户需求的解决方案。

主题专家(SME)访谈

在一个设计项目初期,找到并会见几位主题专家(产品所在领域的权威人士),十分宝贵。对于一些高度复杂,或者技术性极强,又或是需要考量法律因素的领域来说,这么做至关重要(医疗保健领域就同时涵盖以上三点)。

许多主题专家本身就是产品或者上一代产品的用户,现在则可能是培训、管理或者咨询人员。他们通常是利益相关者聘请的专家,但本身不是利益相关者。主题专家与利益相关者一样,

都会对产品和用户提供有价值的看法。设计师应该小心地认识到,主题专家的看法可能有所歪曲,因为通常他们不可避免地会加入自己对产品/所在领域的理解。这种对产品怪癖和所在领域限制条件的深入看法,既可能是福祉,也可能会阻碍创新设计。

借助主题专家时应该考虑以下几点:

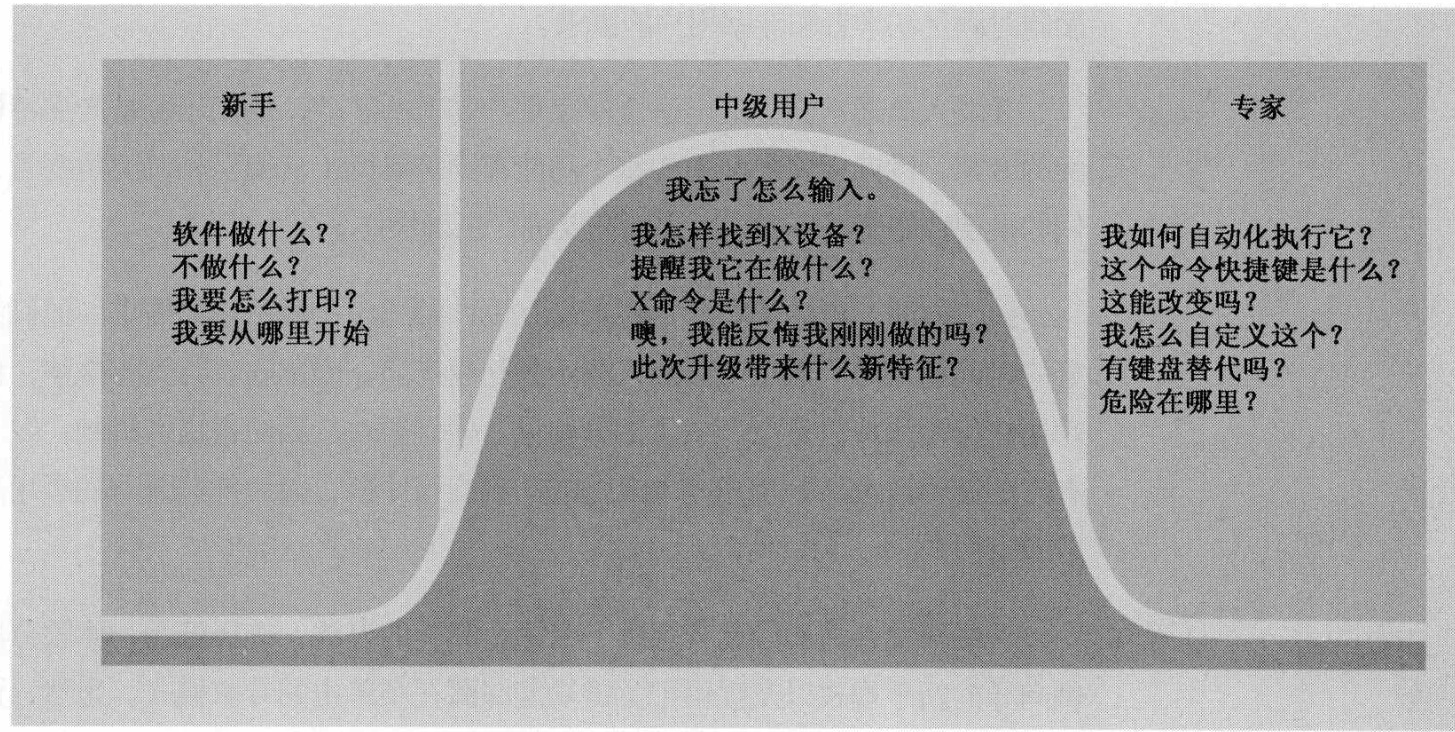

主题专家通常是专业用户。他们对产品或领域的长期经验,意味着他们可能已经习惯了当前的交互。他们可能倾向于专家级用户,而不是为永久的中级用户设计交互产品(理解这一考量,请参见第10章)。主题专家通常不是产品的当前用户,他们更倾向于从管理的角度思考问题。

: 主题专家知识渊博,但不是设计师。他们可能对改进产品有很多想法,其中也不乏行之有效、有价值的意见,但从这些建议中收集的最重要的信息是找出哪些问题诱发了他们的拟解决方案。和用户访谈一样,对方提出解决方案时,要询问这对用户或者设计师有什么帮助。

. 确保设计过程中能够得到主题专家的帮助。如果产品所在领域需要主题专家协助,就能在不同设计阶段依赖于他们,完成设计细节的现状检查。务必在早期访谈中获得这种人脉。

客户访谈

用户和客户这两个概念容易被混淆。对于消费品来说,客户通常就是用户。但在公司或技术领域,用户和客户通常指不同的人。尽管两组人员都是访谈对象,但他们对产品的观察角度不同,在产品最终设计的反映也有所不同。

客户指购买产品的人。对消费品来说,客户往往也是产品的用户。对面向儿童或者青少年的产品来说,客户就是父母或监护人。对于大多数企业、医疗或技术产品来说,客户则通常是一名高管或IT经理,两者有着截然不同的目标和需求。为了确保产品的可行性,理解客户及其目标就非常重要。同样要意识到这些顾客实际上很少使用产品,当他们使用时,也和用户的使用方式不同。

访谈客户时,要了解以下内容:

购买产品的目的。

当前解决方案中遇到的难题。

产品所在领域相关问题和词汇。

同主题专家一样,客户对于改进产品可能会有许多意见。分析这些意见背后存在的问题也非常重要,就像针对主题专家的情况一样,这样才能确定所提想法背后的问题,因为在设计过程后期,可能会产生更好、更完整的解决方案。

用户访谈

设计的主要关注点是用户,他们(而不是经理或产品支持团队)是亲自使用产品来达成目标的人。如果要重新设计或改良现有产品,与现有用户和潜在用户交流就很重要。而潜在用户虽然目前并未使用产品,但因为产品能够满足他们的需求,所以他们将来很有可能会使用,属于产品的目标市场。对现有用户和潜在用户进行访谈,可以发现产品当前版本的体验对用户行为和思维有何影响。

我们需要从客户访谈中了解的信息:

产品(如果目前产品还未面世,则指类似系统)如何适应用户生活和工作流程:用户何时、因何原因以及如何使用产品。

用户观察

大多数用户不能准确评估自己的行为③,尤其是行为脱离了人类活动范畴时。的确,由于害怕显得愚蠢、无能或者缺乏礼貌,许多人不会谈论他们觉得有问题或者难以理解的软件行为。

因此,如果在设计师希望了解的场景之外进行访谈,收集到的信息将会不完整和不精确。访谈时,可以与用户讨论他们对自身行为的看法,或者可以直接观察用户。后者效果更佳。

或许,收集定性用户数据最有效的技巧是将访谈和观察结合起来,允许设计师实时提出问题澄清,直接询问观察到的情形。

许多可用性专家利用技术辅助手段,如录音或摄像来记录用户的言行。采访者应切记,使用这些技术不要太过明显,否则用户会分神,或者表现得与没有被记录时有所不同。根据经验,一个笔记本和一台数码相机足以捕捉我们需要的全部信息,同时不会有损信息交流的真实性。通常只有在我们觉得同被访者建立信任关系后,才拿出数码相机,用来捕捉环境一些难以速记的元素和对象。如果使用恰当,视频可以成为强有力的表现工具,用以说服利益相关者接受有争议或者超出预料的研究结果。在一些不适合做笔记的场所,如在行驶的车中,视频也有用武之地。

对消费品而言,很难获得用户行为的真实画面,尤其是户外或者公众场合使用产品的话。这种情况下,采取路人的方式观察用户十分有效。这样,设计团队能够在公开场合轻松地观察产品相关的人类行为。这一技巧有助于理解传统企业商业相关行为,这些行为可以解释成网络行为、移动相关的各类行为,或者主题公园,或博物馆等与特定环境的有关行为。

访谈并观察用户

根据多年的设计研究实践,我们认为,把观察和一对一访谈结合起来,对于收集用户及其目标方面的定性数据来说,是设计师兵器库里最有效的工具。人种学访谈方法结合了沉浸式观察和有导向的访谈法。

休·拜耳(HughBeyer)和卡伦·霍尔茨布拉特(KarenHoltzblatt)开创了被他们称之为“情境调查”(contextualinquiry)的人种学调查法。这种方法已经在工业界发展迅速,为定性用户研究提供了坚实基础。详细内容可参考其著作《情境设计》(ContextualDesign)的前4章。情境调查方法和下面将要描述的方法类似,但也有细微且重大的区别。

情境调查

根据拜耳和霍尔茨布拉特的观点,情境调查基于“师傅带徒弟”的学习模式,即将用户当成师傅,而访谈者是新的学徒,徒弟观察师傅,提出与用户相关的问题。拜尔和霍尔茨布拉特还列举了人种学调查的4个基本原理:

伙伴关系——访谈和观察时,要采取合作的方式探索用户,对工作的观察和对工作架构、细节的讨论可以交替进行。解读一—设计师的大部分工作就是研究收集到的用户行为、环境和谈话内容,进行综合分析,解读信息,发现设计意义。不过,访谈者必须谨慎,还要避免不经过用户证实而做出主观臆测。

焦点——设计师应该巧妙地引导访谈,利于捕捉与设计问题相关的数据,而不是用调查问卷提问回答,或者让访谈自由发挥。

改进情境调查

情境调查为定性研究奠定了坚实的理论基础,但作为一种具体的方法,它也有局限性和效率不高的问题。据我们的经验,下面的过程改进措施可以产生更加有利的研究阶段,为成功的设计创造更好的条件:

为人种学访谈做准备

人种学是借用人类学中的一个术语,意味着系统深入地研究人类文化。在人类学中,人种学研究人员花费数年的时间生活在他们所研究和记录的文化中。人种学访谈借用了这种研究的精髓,应用在一个微观层面。这里的目的不是试图理解整个文化的行为和社会利益,而是理解与个体产品相关的人的交互行为和习惯。

确定候选人

因为设计师必须捕捉产品相关的所有用户行为,所以设计师在规划一系列访谈时,要确定合适的、多样化的用户样本和用户类型,这点非常重要。在从利益相关者、主题专家和文献调研中收集信息的基础上,设计师需要做出假设,以此为起点,确定采访哪种用户和潜在用户。

人物模型假设

我们将这一起点称作“人物模型假设”(personahypothesis),因为它是确定和综合人物模型(下一章将详细讨论行为用户原型)的第一步。人物模型假设应当基于可能的行为模式以及区分这些模式的因素,而非单纯的人口统计学因素。消费类产品的情况往往是,采用人口统计学因素筛选访谈对象。即便在这种情况下,也应当把人口统计学当做假设行为模式的代理。

产品所在领域的性质决定了人物模型假设的方式。商业用户与消费品用户的行为模式和动机大不相同,因此构造人物模型假设使用的技巧也各不相同。

人物模型假设是为产品定义不同用户(有时是客户)类型的第一步。这一假设是确定一系列初期访谈规划的基础。随着访谈展开,如果数据显示存在一开始没有发掘的用户类型,可能需要安排新的访谈。

人物模型假设试图在较高层面上解决以下问题:

商业和消费领域的角色

对于商业产品来说,角色(role)(不同类别用户相关的共同任务和信息需求)提供了重要的初始组织原则。例如,就办公室电话系统而言,我们大致可能会发现这些角色:

在商业和技术情境中,角色通常大致等于工作描述。所以通过理解系统中用户(或潜在用户)担任的职位类别,获得一些合理的初始访谈用户类型相对来说要容易。

不同于商业用户,消费者没有具体的职位描述,并且他们使用产品时通常跨越多个情景。

因此,对于消费品而言,使用角色来作为消费品人物模型假设的组织原则毫无意义。最重要的用户类型往往源于用户态度、能力、生活方式选择或者生活阶段等因素,所有这些都会影响用户的行为。

行为和人口统计学变量

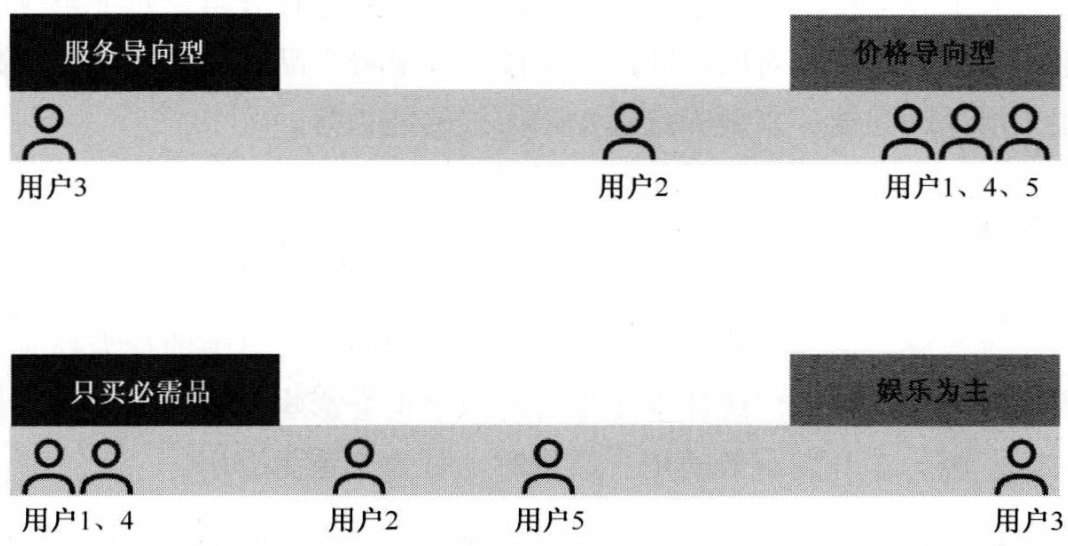

除了角色,人物模型假设应该建立在不同的变量基础上,这些变量能够根据用户的需求和行为来区别不同的用户群体。这往往是区分用户类别最有效的方式(人物模型也构成了下一章所描述的人物模型创建过程的基础)。尽管不进行研究很难完全预测变量,但变量常常成为针对消费品的人物模型假设的依据。例如,对于在线商店来说,我们能够找到如下与购物相关的行为范围:

消费品用户类型通常大致可以通过组合用户类型所对应的行为变量来区分,但行为变量对于确定业务和技术用户类型也很重要。同一业务角色定义中的人可能存在不同的需求和动机。这些都可以在收集用户数据后,通过行为变量捕捉到。

鉴于收集用户数据之前,很难精准地预测行为变量,建立人物模型假设的另一个有效途径就是使用人口统计学变量。制订访谈计划时,可以利用市场研究确定产品目标人群的年龄、区域、性别和收入。被访者应该分布在这些人口统计学变量的范围之内,以期访问的人群足够多样化,从而确定显著的行为模式。

技术专业知识与行业专业知识

行为区分的一个重要类型是技术专业知识(数字技术知识)和行业专业知识(与产品相关的特殊主题领域知识)之间的不同。不同用户有不同程度的技术专业知识。同样,产品的一些用户可能不太了解产品的行业知识(例如,通用的分类账户应用中的会计知识),因此,根据产品的设计目标,领域支持以及技术易用性也可能是产品设计的必要部分。如果界面没有提供领域支持,经验较少的用户只会使用特定领域产品的很小一部分功能。如果这些用户是某领域产品目标市场的一部分,则必须考虑对领域经验缺乏的行为给予支持。

环境因素

最后要考虑一点,就是用户就职的组织之间的文化差异,对商业产品来说尤其如此。例如,小公司中的职员工作职责较广,人际交往更频繁。而大公司往往有层层的组织机构,员工分工

高度专业化。这样的环境变量示例如下:

同行为变量一样,没有领域方面的研究支持,这些环境变量很难识别出来,因为行业和地理区域不同,相应模式也会有显著不同。

做好计划

创建人物模型假设之后,加上潜在角色和行为、人口统计学以及环境变量,就需要制订访谈计划,与负责协调和安排访谈的人员进行沟通。

我们在实践中发现,对于企业或者专业产品,每个假设的行为模式都要经过大约6次访谈才能得到证实或者证伪(如果领域较为复杂,有时需要更多访谈)。也就是说,在具体实施过程中,每一个在人物模型假设中找出来的角色、行为变量、人口统计变量和环境变量都应该在

然而,这些访谈可能重叠。假设我们认为某个企业产品的使用情况因地理位置、行业和公司规模不同而有差异。中国台湾地区某一小型电子制造商的研究能够同时涵盖多个变量。通过合理地将变量映射到被访者筛选过程之中,完全可以将访谈数目控制在可控的范围内。

通常消费品的行为变量更多,因此要确切描绘出区别需要更多次访谈。关于访谈次数的一条经验法则是将之前讨论的次数翻倍,即人物模型假设中每个用户类型需要

进行人种学访谈

在构造了人物模型假设,并从中拿出访谈计划后,就可以开始访谈了一—假设你能够接触到访谈对象!在制订访谈计划时,设计师应该与可以接触到用户的利益相关者密切合作。利益相关者的参与通常是实现访谈的最佳方式,尤其对业务和技术产品而言。

对于企业或者技术产品来说,直接同利益相关者一起合作,通常能够帮助访谈者接触到大

量的被访者。然而这一点对消费型产品来说更具挑战性(当前现在合作的企业与用户的关系不好时尤其如是)。

若利益相关者无法帮忙接触到用户,可以联系专门寻找调查人群和目标群体的市场或可用性研究公司寻求帮助。它们能够帮助寻找不同类型的消费者。这一方法的难点在于,有时很难找到允许在自己家里或者工作场所接受访谈的被访者。

消费品访谈的最后一招是,设计师招募朋友或亲属进行访谈。这样很容易在一个自然的环境中观察受访者,但考虑到人口统计和行为变量的多样性,这种方式也有很大的局限性。

访谈团队和时间

作者倾向于每次访谈由两位设计师参加:一个负责引导访谈并适当做些笔记,另外一位负责详细记录访谈内容,查找提问的漏洞。访谈期间,如果团队同意,二者角色可以互换。每场用户访谈一小时左右就够了,但医疗、科技和金融服务等复杂领域除外,这些领域需要花更多时间才能完全理解用户想要达成的目标。要将不同访谈地点间的交通时间预算在内,尤其是在居住社区访谈时,或者访谈需要在用户转换地点与某产品(通常是移动设备)交互时跟踪访问。团队应该将访谈控制在每天6次以内,这样设计师能够有足够的时间进行总结,做访谈策略调整,并且也不会太累。

人种学访谈的阶段

一个项目的完整人种学调查按时间顺序排列可以分为3个阶段。不同阶段的调查所采用的方法都会和上一阶段有所不同,这反映出每次访谈的用户行为知识都在增加。开始时,访谈的关注点比较广泛,针对的是总体结构和目标相关问题。后期关注的范围则逐渐缩小,逐步锁定某些特定功能及与任务相关的问题。

了解访谈对象后,同利益相关者一起安排访谈各个阶段的最佳人选对访谈大有裨益。比如,在复杂的技术领域,最好首先访问有耐心、表达清楚的受访者。有时在访谈的最后阶段,你可能希望回过头来对某个知识丰富且表达清楚的受访者重新访谈,处理某些前期访谈没有意识到

基本方法

人种学访谈的基本方法简单直接,没太大技术含量。尽管掌握访谈对象的细微差别需要一段时间,如果访谈者遵循以下建议,就能获得大量有用的定性数据。

我们将在以下部分对每种方法进行详细阐述。

在交互发生的地方进行访谈

遵照情境调查的首要原则,在用户使用产品的场所访谈受访者,这一点很重要。这不仅让访谈者有机会观察正在使用的产品,也让访谈团队有机会了解交互发生的环境,从而深入地洞察产品的局限性,以及用户需求与目标。

仔细观察环境有可能发现访谈对象没有提到的任务线索。例如,注意一下他们需要的信息类型(桌面上的纸张或者屏幕边缘贴的便条)、不适当的系统(备忘单和用户手册)、任务频率和优先级(收件箱和发件箱),以及他们遵循的工作流类型(备忘录、图表及日历)。未经许可不要偷窥,但若看到有趣的事情,可以请受访者聊一聊。

避免按照固定的问题提问

如若用固定的调查问卷进行访谈,不但有可能疏远访谈对象,还有可能错失丰富而有价值的用户数据。人种学访谈(和情境调查)的整个前提条件是,我们作为调查者,事先并不了解产品所在领域,无法预设提问的问题。必须从访谈对象那里了解哪些是重要的。尽管如此,心里有问题类型对访谈很有帮助。根据领域不同,有一组标准化的话题准备在访谈期间使用,或许有用。话题清单可能随着访谈进程而演变,但可以保证从每次访谈中收集足够多的细节,发现明显的行为模式。

以下是需要考虑的一些目标导向型问题:

目标 哪些事会让你愉快?或是糟糕?

另一类有用的问题是系统导向型问题:

对于商业产品,工作流程导向型问题很有帮助。

为了更好地了解用户动机,可以提问态度导向型问题。

假装成门外汉,而非专家

访谈中,要摘掉专业设计师或者顾问的帽子,以学徒的角色提问。你的目标是广泛而客观地听取受访者的谈话内容,并鼓励受访者积极地给予详细深入的讨论。不要害怕问一些肤浅的问题,这样有助于帮助人放松,你会发现有时貌似愚蠢的问题反而能够进一步深化之前的想法,引导出真知灼见。做一个富有同理心、善于倾听的访谈者,你会发现人们愿意分享他所知道的任何类型的信息。

采取开放式和封闭式问题相结合引导提问

正如金·古德温(KimGoodwin)在《数字时代的设计》(Designing for theDigitalAge)一书中描述的,访谈中采取开放式与封闭式问题相结合的方式提问有助于提高用户访谈效率,确保朝着正确的方向迈进。

开放式问题鼓励受访者详尽地回答问题。用这些类型的问题来为某一主题引导出更多细节,从而获得更多的信息。典型的开放式问题一般以“为什么”、“如何”和“是什么”开始。

封闭式问题则鼓励简短的回答。用封闭式问题来关闭询问,或者在受访者朝着无意义的防线偏离时将其拉回访谈正轨。封闭式问题一般期望回答是或否,通常以“你是”“你会”开头。

受访者回答了封闭式问题后,对话之间通常会有暂停。接着你就可以用开放式问题重新引导讨论新的专项问题。

首先关注目标,任务其次

与情境调查和其他大多数定性研究方法不同,人种学调查的首要问题并非要执行的任务是什么,而是理解用户行为的原因,即什么激发了不同角色个体的行为,以及他们希望最终如何达成目标。当然,理解任务是重要的,并且必须详细地记录任务。但最终还要对这些任务进行调整,以便在最后的设计中更好地配合用户目标。

避免把用户当设计师

引导访谈对象审视问题所在,但要避免受访者提出解决方案。大多数时候,这些方案都带有个人色彩,反映的是用户个人的侧重点。对用户个人来说可能不错,但方案大多肤浅、片面,也缺少平衡和改良,而这正是交互设计师凭借充分研究和多年经验能够达到的。尽管如此,受访者提出的解决方案可以作为有效的跳板,把讨论从用户目标引向他们在当前系统使用中遇到的问题。如果用户不假思索地冒出一个有趣的想法,则询问他:“这样可以解决哪些问题?”或者“这个方案好在哪里?”。

避免讨论技术问题

正如不能把用户看成设计师一样,你也不想把他们当做软件工程师。不了解技术决策背后的目的就讨论技术问题没有任何意义。对于技术型或科学型产品来说,技术始终是个问题,这时要分清领域相关技术和产品相关技术,并在讨论中避免讨论后者。如果受访者执著于探讨产品的实现方式,可以询问“这对你有什么帮助?”把话题拉回来。

鼓励讲故事

不论是已有产品的重新设计还是类似产品设计,鼓励受访者讲述关于使用产品的体验的具体事例,远比请他们给出设计建议更有效。询问他们如何使用产品,对产品的看法如何,使用产品时同什么人交互,在哪些场合使用产品等,这类细节性问题通常是了解用户如何与产品交互的最好方式。访谈中要鼓励讲述使用产品的典型和特殊案例。

请求演示和讲解

在了解了用户活动和交互的流程和结构,并完成其他问题后,可以请求受访者演示和讲解,或者展示与设计问题的相关内容。这些内容可以是领域相关技术、软件界面、文件系统、工作环境浏览等技术,当然最好能包括以上所有内容。确保不光要记录内容本身(使用数字或摄影机较为方便),还要留意受访者的描述方式,并且要问足够多的问题弄清楚其表述。

在用户环境中捕捉设计技术的同时,要格外留意现有设计中未碰到的需求或不足之处。例如,我们曾做过一个项目,主要对某件造价昂贵的科学设备进行软件界面的重新设计。在访谈以化学家们为主用户的过程中,我们观察到几乎每件设备旁边都放着一个纸质笔记本,记录着每项实验的细节,包括那位科学家何时做的何种实验等信息。事实证明,尽管设备记录了每项实验的详细结果,但除了一连串的ID号码之外,并未记录试验箱的任何其他信息。若纸质笔记本遗失,所有实验结果都几乎作废,因为这一串数字对用户来说毫无用处。很明显,这个发现正是从未被满足的用户需求。

避免诱导性问题

访谈中要避免的一个重要事项就是避免使用诱导性问题。正如在法庭上,律师能够凭借其权威性,通过暗示答案促使证人产生偏见。设计师也可以通过暗示或者明示有关行为的解决方法和观点,从而无意间让受访者产生偏见。以下是某些诱导性问题的示例:

X功能对你是否有帮助?

访谈之后

每次访谈后,设计团队都要比对笔记,讨论在最近访谈中观察到的任何有趣趋势或者出现的一些具体细节。如果有时间,还要回顾旧的笔记,查看其他访谈中未回答的问题和研究是否得到恰当的回答。这些信息应该用来为后续访谈中将采用的方法制订策略。

访谈阶段结束后,设计团队要通览所有笔记,标注或重点画出数据中的趋势和模式。这对下一步从累积的研究中创造人物模型来说用处很大。将标注出的反应整理为一组课题的行为被严肃的人种学家称作编码。尽管通常这一层次的编码有点小题大做,但在复杂或差别细微的领域中则十分有用。

如果有帮助的话,团队可以成册装订笔记,回顾视频记录,打印图像装入文件夹或者贴在墙上等其他公共区域,以便大家同时看到,这对后面的设计阶段大有裨益。

定性研究的其他类型

本章主要阐述了定性研究的技巧,这些技巧有助于构建有力的用户和领域模型(见下章)。设计和可用性专家还融入了其他形式的研究,从目标群体的详细任务分析到可用性测试等内容。当然,这些都有助于创造有用和令人期待的产品,但我们发现本章所描述的目标导向方法对于数字产品设计的帮助最大。简言之,目标导向设计能够以相对较少的精力和财力,在产品的全局和功能细节两个层面回答产品的设计问题,其他研究技术还无法达到这种程度。

如果你对探索其他设计研究方法感兴趣,可以参考伊丽莎白·古德曼(ElizabethGoodman)、迈克·库涅夫斯基(MikeKuniavsky)和安德里亚·莫爱德(AndreaMoed)合著的《观察用户体验》(ObservingtheUserExperience)一书,该书主要描述了用于设计和开发过程的一系列用户研究方法。

接下来,本章还将讨论其中几种比较突出的研究方法,以及如何使用这些方法切入整体开发活动。

焦点小组

市场部门钟情于使用焦点小组收集到的用户数据。首先,一般参照之前确定的目标市场人群划分来确定代表性用户,之后设计师将这些用户聚集在一间屋子,询问一组结构化问题,并提供一组结构化的选项供用户选择。通常,这种会议会以视频或音频的形式记录下来,以供日后查阅。焦点小组是传统产品营销的标准技术,有助于测定产品外观以及工业设计等产品形式的初始形状。焦点小组也有助于收集用户长时间使用某产品的反应。

尽管焦点小组看起来提供了必要的用户接触,但这种方法在很多方面不适合用做交互设计工具。焦点小组擅长收集人们拥有或愿意购买的产品方面的信息,但在收集用户使用产品做什么、如何使用产品以及为何这么使用产品等方面的信息方面表现不佳。此外,焦点小组属于团队活动,倾向于达成一致意见。因此,讨论中大多数人的意见或呼声最高的观点最终成为小组的整体观点。这对交互设计过程来说很可怕,因为设计师必须了解产品要表达的所有行为模式。焦点小组倾向于抑制行为和观念的多样性,而这些正是设计师所需要接纳的。

可用性测试

可用性测试(又称用户测试,这个叫法有点可惜)是测量用户与产品交互特点的一系列技术的总称。测试的目标通常是评估产品的可用性。一般来说,可用性测试的重点是衡量用户完成具体的、标准化的任务的好坏程度,以及在此过程中所遇到的问题。测试结果通常能够揭示用户在理解和使用产品时遇到的问题,同样也能展现用户哪些方面更易成功。

可用性测试需要在较为完善和连贯的设计成品上进行。不论测试的对象是生产软件,还是可点击的产品原型甚或纸质模型,测试的关键在于验证某个产品的设计。这就意味着,可用性测试会放在设计周期的后期,在有了连贯的设计概念和充分的细节来构造原型后再展开。将在第5章中将可用性测试评估作为设计修正的一部分进行讨论。

在重新设计开始时可以将可用性测试作为一个案例。可用性测试技术肯定能在此类项目中发现改进机会。然而,我们发现,通过定性研究,能够更好地评估产品的不足之处。或许预算有限,在一款产品的初始设计中,只允许进行一次可用性测试。如果情况如此,那么在形成候选方案后展开测试更有价值,以此来测试新设计的某个方面。

卡片分类

卡片分类是信息架构师推广开来的技术,有助于理解用户组织信息和概念的方式。尽管该方法存在多种变体,但通常的做法是要求用户对一叠卡片进行分类,每张卡片都包含关于网站或产品的一些功能或信息。卡片分类最棘手的是结果分析,可以通过探索趋势或者统计分析来揭示各种模式及其关联。

卡片分类的确有助于理解用户心理模型的某个方面,但前提是用户必须具备精湛的组织能力,并且默认抽象主题的分类与期望的产品使用方式之间存在一定的关联。然而,根据我们的经验,事实并非总是如此。

克服上述潜在问题的一种方法是让用户根据完成任务的情况,对卡片进行排序,而产品就是设计用来支持这些任务的。另一种增强卡片分类研究效果的方式是事后交流,理解用户采用的分类方法依据哪些组织原则(同样是为了理解其心理模型)。

最后,我们相信,展开恰当的开放式访谈能够更有效地探索用户心理模型的上述方面。通过提出正确的问题,以及密切关注受访者对其活动和领域的解释,能够解读用户心里如何把不同功能与信息间联系起来。

任务分析

任务分析是指使用问卷调查或者开放式访谈来深入理解人们目前如何执行具体的任务。该研究包括以下内容:

问卷调查完成或访谈结束后,任务通常会被分解或分析。通常,结果会融入流程图中,或者类似的图表中,这些图表能够传达动作之间的关系,往往还能传达人与流程之间的关系。

我们发现此类调查应当纳入人种学用户访谈范畴。另外,下一章会讲到,任务分析是建模工作的有效环节。任务分析是了解用户当前行为、识别难点所在,以及改进机会的重要途径。然而,任务分析对明确用户目标帮助不大。人们目前的行为方式通常是不得不与落后的系统和组织交互而遗留的产物。人们做某件事,往往与他们愿意怎么做或者如何有效地完成之间,没有多少相似之处。

用户研究是好设计的关键

用户研究是设计的重要基础。花费时间规划用户研究,并在开发周期的合适阶段采取恰当的技术,产品将会最终受益,同时也可以避免浪费时间和资源。在实验室里测试产品是否成功可能会提供大量数据,但不一定很有价值。而开发过程早期的人种学访谈能够帮助设计师真正理解用户及其需求、动机。一旦基于定性用户研究及其产生的模型建立了坚实的设计概念,可用性测试将成为评判设计是否有效的高效工具。目标导向设计研究过程的初期举足轻重。

第3章为用户建模 :人物模型和目标

一旦花了大量时间进行实地调查,研究用户的生活、动机和环境,接着问题自然而然地产生了:如何利用如此巨大的研究数据打造成功的产品?一本一本的记事本里充满了对话记录和观察结果,很可能我们交流过的每个人都有些许不同。很难想象,每次做出设计决策时,都要从数百页笔记中挖掘有用信息。即便有足够时间,这些笔记提供的信息是否有帮助还不一定。如何使这些数据变得有意义?如何辨明重点?

我们引入了建模(model)这一强大概念解决上述问题。

为何要建模

在自然科学和社会科学中,模型通过有效的抽象来代表复杂的现象。好的模型强调所代表结构的显著特色关系,弱化不太重要的细枝末节。由于我们是为用户而设计的,因此重要的一点就是,要了解这些方面并将其视觉化:用户之间的关系、用户的期望、用户与社会及物理环境之间的关系,以及用户与我们所设计的产品之间的关系。

因此,正如经济学家创造模型来描述市场行为,物理学家创造模型描述亚原子粒子行为一样,我们发现,用我们的研究结果创建关于用户的描述性模型,是交互设计中一个独特而强有力的工具,我们把这些用户模型叫作“人物模型”(persona)。

用户的行为如何?他们怎么思考?他们的预期目标是什么?为何制订这种目标?对于这些

问题,人物模型给我们提供一种精确思考和交流的方法。人物模型并非真正的人,但它们来源于研究中众多真实用户的行为和动机。换句话说,人物模型是“合成原型"(composite archetype),建立在调查过程中发现的行为模式基础上。我们合成原型正式定型,为产品设计提供支撑。通过使用人物模型,我们能理解特定情境下用户的目标,这是构思并确定设计概念的重要工具。

和其他许多强有力的工具一样,人物模型虽然概念简单,使用起来却十分复杂,需要精心处理。按照固定套路来草草地拼凑出几个用户档案是不行的,更不能在职位旁边贴个头像图片就称之为“人物模型”。要想让人物模型成为设计利器,必须十分严格和细致地辨别用户行为中那些显著而有意义的模式,并且把它们转变成能够切实代表各色用户的原型。

当然,交互设计者还可以使用其他一些有用的工具,比如工作流程模型和物理模型等,但我们发现人物模型这个工具最为有效,而且可以将其他建模手段的优秀方法运用在人物模型上。

本章重点讨论人物模型及其目标,结尾处将简要谈谈其他模型

人物模型的力量

要创建一个能够满足多样化用户受众的产品时,逻辑上讲,功能应该尽可能广泛,以满足最多的用户。然而这种逻辑有缺陷。满足广大用户需求的最佳方式是,为具有特定需要的特定个体类型设计。

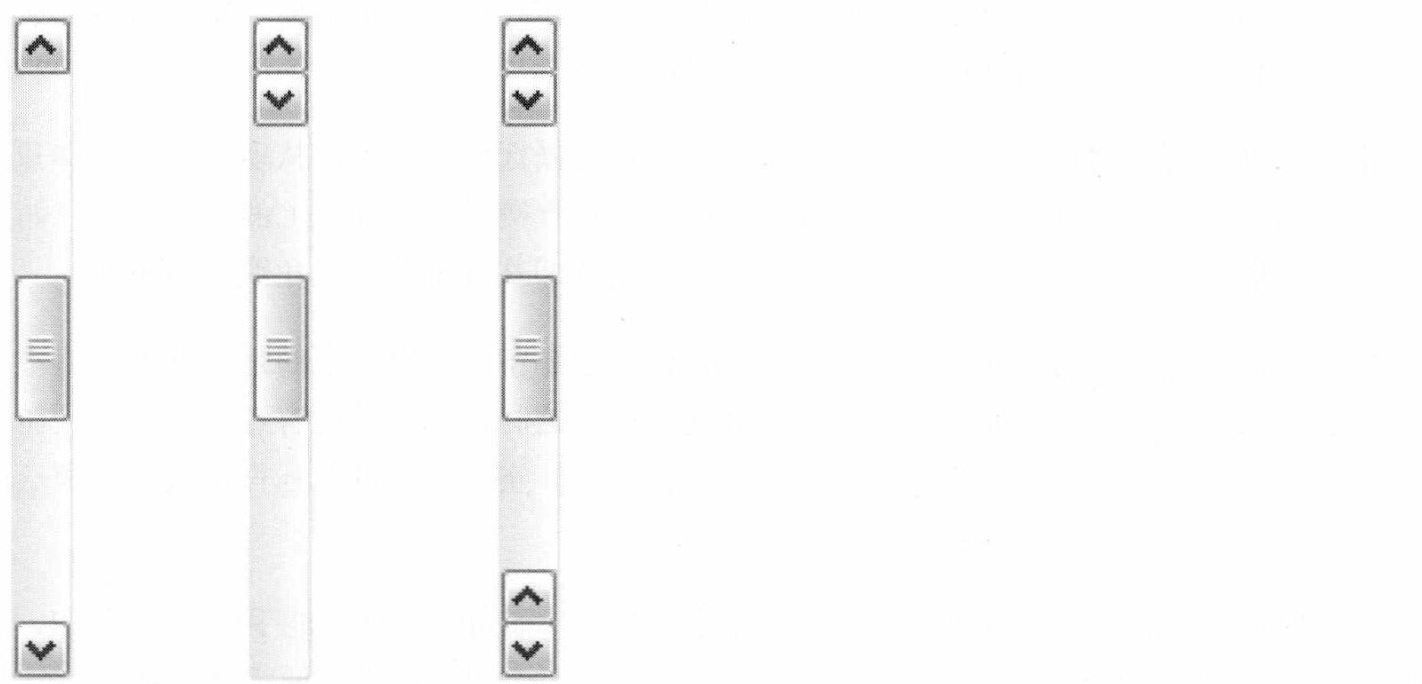

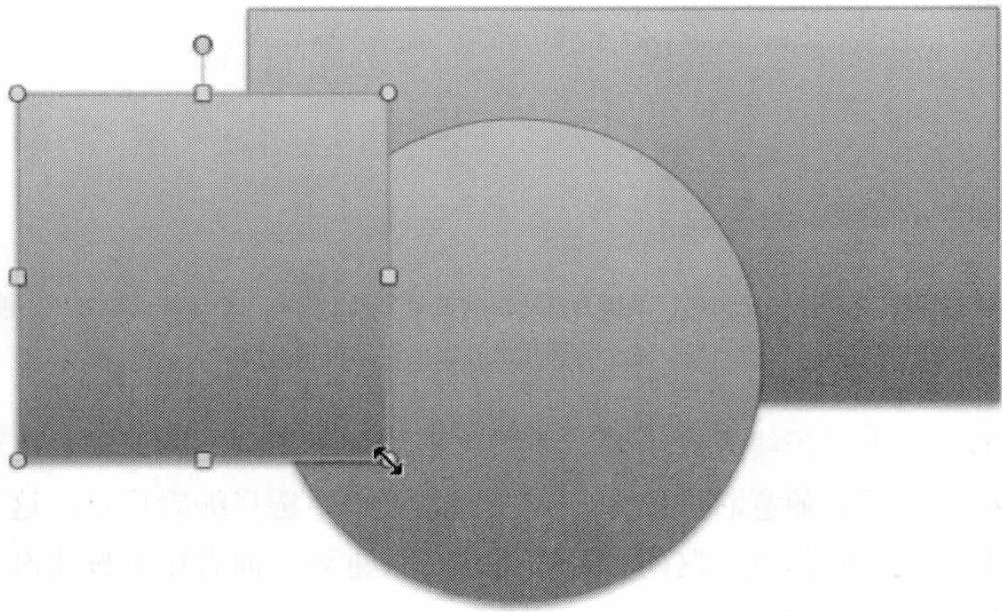

任意扩展产品功能,涵盖很多受众时,只会增加所有用户的认知负担及导航成本。能够取悦某些用户的功能设置可能会对其他用户造成困扰,如图3-1所示。

图3-1想要设计一款让所有司机都满意的汽车,最后出来的车虽然囊括所有功能,却没人喜欢。今天的软件设计也是一样,企图满足过多的用户,结果导致满意度下降。图3-2提供了另外一种选择。

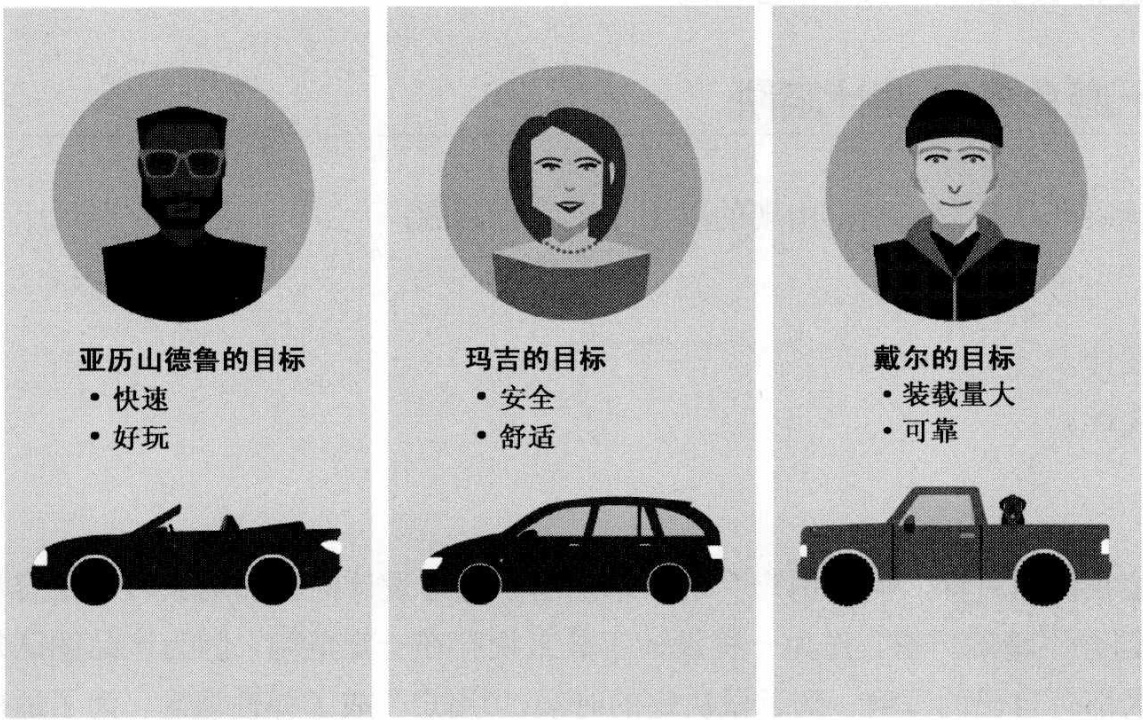

这种方法的关键在于首先要选择正确的设计对象,即能代表最广大关键人群需要的用户(参见图3-2)。之后,将这些个体进行优先级排序,确保满足最重要人群需求的同时,不会损害次重要个体需求。人物模型为不同类型用户及其不同需求提供了强有力的交流手段,有助于帮助设计师决定哪些用户最为重要,从而在形式和行为上做出满足符合他们的设计。

图3-2针对不同人群的不同目标设计相应的汽车,创造出的设计会让与目标司机相似的人群感到满意。同样的道理也适用于数字产品和软件的设计开发。

人物模型作为设计工具的优势

人物模型是一种强有力、多用途的设计工具,有助于克服困扰数字产品开发过程中的若干难题,它能够在以下方面提供帮助:

. 衡量设计的效率。我们可以像在成形过程中面对真实用户一样,用人物模型对设计方案进行测试。尽管这并不能替代真实用户的需求,但它为设计者尝试解决设计难题提供了有力的现实依据。这使得设计能够在白板上反复、快速且低成本地进行,并为日

后进行实际用户测试奠定了更强大的设计基础

人物模型有助于避免各种设计陷阱

人物模型能够解决产品开发过程中出现的以下三个设计问题:

弹性用户

虽然满足用户是我们的目标,但“用户”这一术语用于特定设计问题和场景时,很容易引发问题。“用户”一词并不精确严密,作为一种设计工具来说存在一定危险,因为产品团队每个人对于用户及其需求都有自己的理解。到了做决定的时候,“用户”成了弹性概念,为了适应团队中强势者的观点和假设,很容易被扭曲变形。

当产品开发团队发现用户用树形结构来显示操作嵌套层次的文件夹感觉比较容易时,他们就会将这些用户定义为通晓计算机的“专家用户”。而当程序员发现用户借助向导工具才能克服最困难的过程时,他们又将这些用户定义为无知的新手。为弹性用户设计就像给了产品团队许可,可以随心所欲地构建产品,同时仍能明显地服务于“用户”。当然,我们的目标是设计出恰好满足实际用户需求的产品。而实际用户以及代表实际用户的人物模型并非弹性,相反他们有基于目标、能力和情境的特定需求。

即便聚焦在用户角色或职衔而非具体原型上,也有可能使设计工作的生产效率低下。设计医疗产品时,可能认为所有护士的需求类似。可是如果稍有一些相关知识的话,就知道外科护士、儿童重症护理护士,以及手术室护士之间差异巨大,有着不同的态度、专长、需求和动机。另外,新护士看待工作的角度也跟有经验的护士不同。缺乏对用户的准确了解会导致产品功能定位不清晰。

自我参考设计

自我参考设计指设计者或开发人员将自己的目标、动机、技巧和心理模型带入产品设计,许多很炫的产品设计就属于这种情况。用户不会超越设计者这样的专业人员,这种设计方式仅仅适合很少数的产品,完全不适合大多数产品。同样,当开发人员创建实现模型产品的时候会

采用自我参考设计。对于这类产品,他们能够很好地理解数据架构方式、软件运行方式,使用此类产品有满足感,但非开发人员却很少这么认为。

边缘功能设计

人物模型能够避免的另外一种问题就是设计边缘功能一—这种情况偶尔发生,但通常不会发生在大多数人身上。一般来说,设计和编程时,必须考虑到边缘功能,但绝不应当成设计的重点。人物模型为设计提供了一次实际操作检查机会。我们会问:“朱莉经常进行这种操作吗?”“她会进行这种操作吗?”了解了这些,我们就能很清晰地对功能进行优先级排序。

人物模型为什么有效

人物模型是用户模型,能够代表具体个人。如前所述,它们并非现实中的人,而是从对真实用户的观察和研究中直接合成而来的。人物模型作为用户模型取得成功的原因之一是,人物模型就是用户的化身①:人物模型把设计和开发团队的同理心聚集在用户目标周围。

同理心对于设计师来说很关键。他们会基于人物模型的认知和情感元素(也是人物模型的目标)来做出设计框架和细节上的决定(本章稍后将讨论目标、行为和人物模型的重要关联)。然而,同理心的力量不应该为设计团队的其他成员而打折扣。人物模型不仅使得设计方案能够更好地服务于真实用户需求,而且也使得设计方案更吸引利益相关者。对人物模型进行仔细而恰当的打磨后,利益相关者和工程师们开始将自己视为真实用户,更有兴趣创造好的产品,赋予人物模型满意的产品体验。

我们都认识到书本、电影和电视节目中虚构人物对读者和观众的吸引。乔纳森·格鲁丁(JonathanGrudin)和约翰·普鲁伊特(JohnPruitt)曾经探讨过如何将这一现象与交互设计进行对比,找出相似之处②。他们也注意到,演员们会使用表演体验法(method acting)来理解和塑造实际的人物。实际上,从用户观察中创建人物模型的过程,以及从这些人物模型的角度去想象并开发场景,在很多方面都和体验表演法类似。我们的同事乔纳森·科曼(Jonathan Korman)曾把目标导向设计使用的人物模型称作交互设计的斯坦尼斯拉夫斯基③(StanislavskiMethod)方法。

人物模型以研究为基础

如同许多模型一样,人物模型应该建立在对现实世界的观察上。上一章已经讨论过,用于综合人物模型的主要数据来自人种学研究、情境调查或者其他类似的与实际用户和潜在用户的对话和观察。按照设计顺序(见第2章)搜集的数据质量直接影响用于明晰和引导综合设计方案的人物模型的功效。其他数据能够支持和补充人物模型的创建(大致按照效率高低排序):

不过,以上补充数据都无法取代直接对用户进行的访谈和观察。一个开发良好的人物模型,几乎每个方面都能够在用户言行中找到依据。

人物模型代表特定产品的用户类型

因为人物模型起到原型的作用,所以被描述成某个具体人,尽管如此,人物模型代表的仍是特定交互产品的某一类用户群体。人物模型把使用某种产品(如果产品还不存在,则指类似活动)的一组明确的行为模式概括起来。通过分析访谈数据,就能找出这些行为。恰当的定性或定量数据也能起一定的支持作用。行为模式及具体动机或目标等因素定义了人物模型。人物模型有时也称为“合成用户原型”(compositeuser archetype),因为在某种意义上,①人物模型是组合出来的:在研究阶段,观察相似角色的个体,把观察到的使用模型按相关程度分组,汇集在一起。

跨产品人物模型

拥有不止一种产品的企业通常希望重复利用同一个人物模型。然而,为了有效,人物模型必须是针对具体情境的,应该专注于具体产品相关特定领域的行为和目标上。由于人物模型建立在特定情境中对用户交互的具体观察上,即便产品之间有密切联系,也很难在不同产品之间重复使用同一人物模型②。

如果希望一组人物模型成为用于多种产品的有效设计工具,就必须先研究所有产品的使用情境,然后基于这些研究创造出相应的人物模型。除了要拓宽研究范围,更具挑战的任务是要归纳出适用于所有情境的、可操控且一致的行为模式。不能想当然地认为,因为两位用户使用统一产品的行为相似,两人在使用不同产品时,也会有相似的行为表现。

随着焦点涵盖的产品越来越多,创建一套简洁、一致而且能代表真实用户多样化的人物模型也越来越困难。我们发现,多数情况下,不同的产品应该单独研究和开发不同的人物模型。

原型与模式化形象

不要把人物模型的原型与模式化形象(stereotypes)混为一谈。模式化形象大多数时候是构建良好的人物模型的反面,它通常是设计者或产品团队偏见和臆想的产物,而非基于真实数据的创造。研究不充分,或者综合分析时缺乏对受访者的同理心和敏感度,人物设计就有可能会有滑稽模仿的风险。人物模型应该根据其所代表的人来开发,也应得到如真人般的尊敬。若设计师都不尊重他的人物模型,其他人的态度就更不堪设想。

人物模型有时会将社会和政治意识问题推到风口浪尖①。人物模型提供了精确的设计目标,是设计团队的交流工具,因此,设计师在选择特定人群统计特征时要格外小心。理想的情况是,人物模型人群统计应该综合反映研究者在访谈人群中的观察,并且根据广泛的市场研究进行调节。人物模型应该具有代表性,值得信赖,但不能一成不变。如果数据不具备决定性作用,或者特征对于设计或者可接受性来说无关紧要,我们宁愿在性别、人种、年龄和地域差异性上犯错。

人物模型拓展了用户行为的范围

产品的目标市场描述了人种学信息和生活方式,有时也涉及职业角色,但没有描述目标市场成员展示的有关产品和相关情境下的行为范围。范围不同于平均值。人物模型不是要创建一般性用户,而是确定范围内具有典型性和确定性的行为模式。

产品必须适应用户行为、态度和能力等,因此设计者必须明确指定产品相关的一组人物模型。多个人物模型将行为范围分割为不同的集合。不同人物模型代表不同的关联行为模式。这些关联是通过分析研究数据得到的。本章后面内容将详细讨论发现行为的过程。

人物模型有动机

每个人的行为背后都有动机,有些较为明显,更多的则较为微妙。人物模型要捕捉这些动机,把这些动机当成目标,这一点很重要。我们罗列的人物模型目标(本章稍后详述)正是动机的简称,它不仅指出了特定的使用模式,也表明了这些行为产生的原因。理解用户执行任务的原因给了设计师强大的动力,去改进甚至消灭某些不必要的任务,同时仍能完成同样的目标。多强调目标对人物模型的重要性也不为过。事实上,可以说,如果模型没有目标,你所拥有的就根本不是人物模型。

人物模型可以代表用户之外的相关人士

产品的既有用户和潜在用户都应该是交互设计师关注的重点。不过,有些人使用我们的产品,但在设计过程中必须考虑这些人,因此在产品中体现这些人的需求和目标很有帮助。比如,购买企业软件或者儿童玩具的人通常并非车产品的直接用户。在这种情况下,除了创建人物模型外,创建一个或者多个不同于用户人物模型的顾客角色或许有用。当然,这些顾客角色的创建应该和用户角色一样建立在通过人种学研究过程观察到的行为模式的基础之上。

同样,对于许多医疗产品,病人并不跟用户界面直接交互,但他们的动机和目标可能与医生有很大不同。在此情况下,创建一个接受服务的人物模型来代表病人的需求很有意义。本章后面将进一步讨论接受服务的人物模型和顾客人物模型。

几乎所有联网软件产品都要考虑到恶作剧者和恶意黑客。有时因为政治原因,必须设置一个产品要避免为其服务的人物模型。人物模型用户之外的所有这些类型都可以设为“反人物模型”(anti-persona),以备战略、安全和设计讨论等之需。

人物模型是比其他用户模型更合适的设计工具

交互产品设计过程中,会使用其他用户模型,如用户角色、用户信息和市场划分等。这些模型与人物模型都试图描述用户,以及用户同产品的关系。但在创建人物模型、把人物模型当做设计工具的方法等几个关键的方面与其他用户模型有显著不同。

用户角色

正如拉里·康斯坦丁(LarryConstantine)所定义的,用户角色(user role)或角色模型(rolemodel)是个抽象的概念,是对一类用户及其问题之间关系的定义,包括需求、兴趣、期望和行为模式①。敏捷开发过程同样会将用户简化为角色。作为抽象概念(一般采用一张属性列表),用户角色不会被当成真实用户,通常也不试图表达更广泛的人类动机和情境。

霍尔茨布拉特和拜耳是在统一流程中使用人物模型的,而且文化、物理和序列模型也相近,都企图从人群中将各种特点和关系提取并抽象化。

我们发现这些方法具有一定局限性,原因如下:

人物模型能够解决以上问题。良好开发的人物模型不仅能像用户角色一样描述相同的行为类型和关系,而且能够以叙述目标和示例的方式表现出来。这样,设计者和利益相关者能够以自然语言来理解设计决策。描述一个人物模型的目标,就为人物提供了背景和结构,文化和工作流对行为的影响也就融入了进去。

此外,只关注用户角色而忽视更复杂的行为模式,会过分简化不同用户间重要的相似点和差异。创建一个代表不同角色需求的人物模型是可能的,例如,设计一款手机时,经常出差的销售人员同样能够代表总有外出的总裁的需求。同样,拥有同样角色的人们,思维方式和行为方式有可能不同。例如,化工行业的采购经理与消费电子业的采购经理看待工作的态度或许大不相同。在消费领域,角色几乎没用。给汽车公司设计网站,“购车者”这个角色作为设计工具来说毫无意义。每个人购车的方式各不相同。

一般来说,人物模型提供了更为全面的用户及其情境模型,而许多其他模型则过于简化。在任何情况下,人物模型能够和其他建模技术综合使用。并且正如我们在本章结尾所讨论的,一些模型是对人物模型的极好补充。

人物模型与用户信息

许多可用性研究人员将人物模型和用户信息混为一谈。如果用户信息来源于人种学第一手数据,同时包括了作者已经描述的足够深度的信息,则这两个概念没什么差别。然而遗憾的是,我们发现,很多时候用户轮廓是按照韦伯辞典对轮廓的定义,即“简略的传记性的简述”而设

计的。换句话说,用户轮廓通常只有一个名字和照片,加上一个几乎算得上人口统计数据的简短描述,还有一小段与手头的设计毫无关联的信息,例如描述这个人开什么类型的车、家中几个孩子、住在哪里、以何为生等。这种类型的用户信息更像基于模式化形象。虽然我们也赋予人物模型名字,甚至给车子和家庭成员起名,但很少用。这些虚构的细节只是人物模型创建的很小部分。只要能让设计师和产品团队头脑中的人物模型丰盈起来就够了。

人物模型与市场划分

市场营销专家可能对人物模型创建的类似过程较为熟悉,因为这和市场定义过程有些类似。市场划分和人物模型设计之间的最大区别在于,前者基于人口统计数据、分销渠道和购买行为,而后者基于使用行为和目标。二者不是一回事,用途也不同。市场营销的人物模型有助于了解销售过程,而设计的人物模型有助于产品定义和开发过程的清晰化。

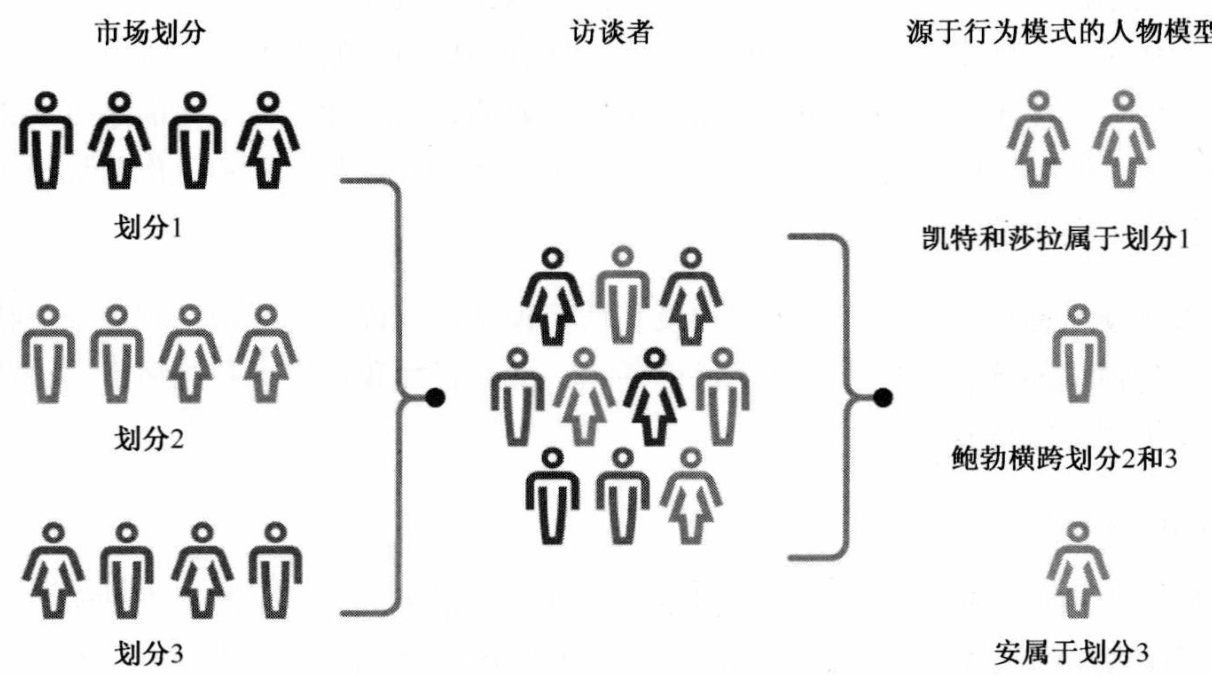

然而,市场划分在人物模型开发中发挥一些作用。市场划分有助于确定人群统计的范围,进而确定人物模型的框架(见第2章)。人物模型按照用户行为划分,而不是按照人口统计或购买行为来划分的,因此市场划分和人物模型很少存在一一对应的关系人物模型。而市场划分能够作为初始过滤器,把访谈限制在限制目标市场内的人群(见图3-3)。并且,我们通常会使用人物模型的优先级来做出战略性的产品定义决策(见本章后面对人物模型类型讨论)。这些决定应该包含市场情报。正确理解用户的人物模型和市场划分的关系,有时这里要重点考量。

图3-3人物模型和市场划分。研究阶段,可以使用市场划分限制目标市场的人物模型范围。然而,市场划分和人物模型之间很少一一对应。

理解目标

假如人物模型为观察到的行为提供了情境,用户目标就是这些行为背后的驱动力。用户目标如同透镜,设计师必须通过目标来考虑产品的功能。产品的功能和行为必须通过任务来处理目标,通常任务越少越好。必须牢记,任务只是达到结果的手段,目标才是最终的目的。

目标驱动使用模式

人或者人物模型的目标驱动着大家的行为。因此,目标不仅解释了人物模型为什么想要产品、怎么使用产品,而且还是设计者头脑中某些人物模型复杂行为和任务的简写。

目标必须来自定性数据

通常我们无法直接询问一个人的目标是什么,他要么无法清楚地表述出来,要么表述得不准确,或者没有实话实说。人们完全没有回答这种自省式问题的准备。因此,设计者和研究人员需要认真地从观察到的行为、对他问题的回答、非言语暗示,以及诸如书架上的书名等环境的暗示中重新构造目标。人物模型建模中的最关键任务之一是要找出目标,简明地表述出来:每个目标表述成一个简单的句子。

用户目标和认知处理

唐纳德·A

行为是处理的中间阶段。这一阶段可以帮助我们管理简单的日常行为。按照诺曼的观

点,行为构成了人类活动的大部分。诺曼指出,以往的交互设计和可用性实践几乎全部都在解决这一层面的认知处理。行为处理可以增强和约束较低层次的本能反应以及较高层次的反思反应。反过来,本能处理和反思处理也可以增强和约束行为处理。

·反思是最不直接的处理过程。这一步包含有意识的思考和对以往经历的反思。反思处理能够增强或抑制行为处理过程,但不能直接访问本能反应。这个层次的认知处理只发生在记忆中,而不是通过直接交互或感知来产生的。反思处理与设计的关联中,最有趣的方面是通过反思,可以将过去设计产品的经历与更广泛的生活经历相融合,并随着时间的推移,将实际意义和价值同产品本身联系起来。

为本能反应而设计

为本能反应而设计,是指设计初见产品时的感受,此时还没有与产品进一步交互。对于大多数人来说,这意味着设计视觉外观和动作,有时也包括声音,比如Mac电脑启动时的独特音效。人们设计设备时也可能会为触觉设计。

讨论本能层次设计时经常会有一种误解,即为本能反应而设计就是要设计漂亮的产品。美丽的外表可能不是产品的重点,军事软件和放射治疗设备就是两个很好的例子。本能设计实际上是为情感设计——在特定情境下引起人们心理和情感上的反应,而不只是美学设计。美观及由此产生的卓越和愉悦仅仅是情感设计调色板的一小部分。例如,MP3播放器和网上银行系统需要不同的情感。关于情感,我们在建筑、电影院、舞台和工业设计中可以了解很多这方面的知识。

然而,对于消费品和服务来说,有吸引力的用户界面通常是恰当的。有趣的是,可用性研究人员证实,用户一开始通常会认为吸引人的界面会更有用,用户的这种观点会持续很久,直到对产品界面累积了足够的经验后才会推翻他们最初的观点。产生这种现象的原因有可能是用户被表面看起来易于使用而受到鼓舞,因此花费很多精力学习本来可能很难用的界面,而不愿意承认他们的投入根本不值得。这对于细心的设计者意味着,如果用户界面在本能层次上承诺了易于使用,或者在交互设计上有任何其他本能的承诺,就要在行为上实现这些承诺。

为行为而设计

为行为而设计是指设计出的行为可以补充用户自己行为、隐含假设和心理模型的产品行为。在诺曼提出的设计三层次理论中,行为层次设计基本上是交互设计师和可用性专家最为熟悉的。

诺曼与设计有关的三层理论中,最有意思的是,他断定行为层次处理最为独特,直接影响其他两个层次的处理,也受其他两个层次的影响。这似乎暗示着交互设计的日常行为应该成为设计的主要关注点,而本能和反思层次设计起辅助作用。在足够关注其他两个层次的前提下,只有把行为部分设计好,才最有机会积极影响用户构建产品体验的方式。

不遵循这样的原则,有可能导致用户的最初印象和现实脱节。此外,很难想象没有坚实的目标和行为,如何为反思层面设计。因此,理想情况下,用户对产品和物品的体验,应该以行为设计为基础,实现本能设计和反思设计的和谐统一。

为反思而设计

为反思而设计,尤其是它对设计的意义,可能是诺曼三层处理模型中最具挑战性的一个。有一点很清楚,反思层次设计意味着打造长期的产品关系。不清楚的是,确保反思层次设计成功的最佳方式(如果有的话)是什么?这里是否是机遇推动了成功——在正确的时间出现在正确的地点?预先设计在其中发挥作用了吗?

在描述反思设计时,诺曼列举了一些用于商品的高度概念化的设计做例子,比如形状奇怪的茶壶,以及设计师菲利普·斯塔克设计的(Phillpe Starck)榨汁机。从本质上讲,这些设计的价值和目的就是它们的美学表述,很容易看到这些产品如何强烈地迎合了人们对独特性和文化复杂性的反思欲望,这种反思可能源于艺术性或极具风格的自我形象。

产品有真正的使用目的,在优雅漂亮和功能之间保持平衡,就更难了。而苹果的iPhone 已经很接近这种平衡:直接操作的触屏设计与光润的工业设计无缝融合。同时,产品的反思潜力也很显著,这要归功于用户在个人交流和音乐体验之间产生的强大情感共鸣(iPhone本身当然也是一款iPod)。这种成功的组合,很少有竞争者可以与之匹敌。

很少有产品能够像索尼Walkman或iPhone一样,成为人们日常生活标志。显然,有些产品,如以太网路由器,无论外观多漂亮,功能表现多好,几乎永远不可能成为人们生活中的符号象征。但是,如果某个产品或服务的设计满足了用户的目标和动机,甚至超越产品的主要目标,而用户以某种方式通过个人或文化关系与产品联系起来,则引发具有反思意义的可能性就大大提高了。

用户目标的三种类型

在《情感化设计》一书中,诺曼提出了认知过程的三层理论,讨论了它们对设计的潜在重要性。不过,诺曼并未用什么方法可以系统地把认知模型和情感应用到设计实践或者用户研究中。我们在工作实践中发现,将这一理论付诸实践的关键在于将三种用户目标相对应地用人物模型的定义过程恰当地描述出来,并建立相应的模型。

三种用户目标分别对应诺曼提出的本能、行为和反思三个层次(如图3-4所示)。

体验目标。

图3-4用户目标的三种类型。

体验目标

体验目标是简单、通用且个人化的。矛盾的是,这使得很多人很难讨论这一目标,尤其是在客观的商业情境下。体验目标表达了人们在使用产品所期望的感受或者与产品交互时期的感觉。这一目标让人们关注于产品的视听特性以及交互感(如动画过渡、延迟、触摸反应和按钮的可点击性)、物理设计,以及微交互。这些目标还能让人洞察人物模型在本能层次上表达出来的以下动机:

如果产品使用户感到自己笨拙不舒服,则会不愉快,效率和乐趣会骤降,即便有其他目标也无济于事。用户对产品的怨恨情绪也会增加。如果用户受够了遭到如此对待的感觉,用户就会准备逃离这一系统。任何严重违背体验目标的产品最终都会失败,不管这些产品声称自己如何出色地实现了其他目标。

交互、视觉和工业设计师必须将人物模型的体验目标转化为可以传递恰当感觉、感情、情感和情调的形态、行为、动作和听觉元素。视觉语言及情绪和激励研究试图按照人物模型的态度和行为来打造视觉主题,这些都是定义人物模型情感期望的有力工具。

最终目标

最终目标代表用户使用某个具体产品时执行任务的动机。当你拿起手机或者使用文字处理软件打开一个文档时,心中很可能有一个期望的结果。产品和服务可以帮助用户直接或间接地完成这些期望目标,这些目标是产品的交互设计、信息架构和工业设计的功能方面需要关注的焦点。行为处理过程会影响本能和反思过程,因此最终目标成为决定产品整体体验较为显著的因素之一。必须满足用户的最终目标,让用户感觉他们值得为此付出时间和金钱。

以下是最终目标的一些例子:

交互设计者必须将最终目标作为产品行为、任务、外观和感受的基础。情境或日常场景和认知演练可以有效地帮助我们发掘用户的目标和心理模型,有助于进行恰当的行为设计。

人生目标

人生目标代表用户的个人期待,这通常超越了所要涉及的产品的情境。这些目标代表着深层次的驱动力和动机,有助于解释用户为什么试图完成他们寻求完成最终的目标。人生目标描述了人物模型长期的欲望、动机和自我形象的特征,正是这些元素将人物模型和产品联系起来。以下目标就是产品整体设计、战略和品牌的关注点:

交互设计师需要将人生目标转换为高层次的系统功能、正式的设计概念和品牌战略。在探索产品概念的不同方面时,情绪板和情境场景会很有帮助。广泛的人种学研究和文化建模,对于发现用户行为模式和深层次动机至关重要。人生目标很少会直接关系到具体元素的设计或者界面行为。不过,还是有必要谨记在心:如果用户发现,某个产品不仅帮助他实现最终目标,还有助于他向人生目标迈进,那么这一点必将比任何营销活动更能决然地贏得该用户。假设其他目标达成的前提下,能否达成用户的人生目标,决定用户成为普通的满意用户还是狂热的忠实用户。

用户目标是用户的动机

总之,要记住,了解人物模型不仅要理解具体任务和人口统计数据,更要了解用户动机和目标。高层次的用户动机把人物模型目标与诺曼的模型连接起来,包括如下内容:

运用人物模型、目标和情境(接下来的章节将会谈到)是发挥本能、行为及反思设计力量的关键,也将三者凝聚为一个和谐的整体。一些优秀的设计师似乎明白了这一点,并凭着直觉将其运用于设计,但有意识地从人类认知和情感层次上设计有助于更好地创造令人满意和愉快的用户体验。

非用户目标

用户目标并非设计者们需要考虑的唯一目标类型。客户目标、商业目标和技术目标属于非用户目标(nonusergoal)。通常,必须承认并考虑这些目标,但这些目标并不能作为设计方向的基础。尽管必须解决这些目标,但目标的实现不能以用户为代价。

客户目标

如上所述,客户与用户的目标不同。消费型产品和企业产品的客户目标本质上有很大不同。消费性客户通常是父母亲友,主要关注的是,他们给为使用者购买了产品以后,使用者是否得到安全感和幸福感。而企业客户通常是信息管理人员或采购专员,主要关注产品安全、维护难易程度、定制难易程度和价格。客户型人物模型如果用产品,也会有人生目标、体验目标,尤其是最终目标。客户目标需要纳入整体设计中的范畴,但是客户目标不能凌驾于最终目标之上。

商业和组织目标

商业和其他组织对产品、服务和系统也有自己的需求,需要在计划设计方案时予以考虑和建模。商业目标通常通过人物模型、客户人物模型(customer persona),以及机构人物模型(organizationalpersonas)来捕捉。重要的是,在设计阶段早期,要找出委托设计、开发和销售(或其他分销)产品的组织的商业目标。显而易见,这些组织希望使用产品来完成某项工作(这也是为何他们愿意花费金钱和精力投入设计和研发的原因)。

商业目标包括:

增加利润。

设计师或许会发现,委托设计的组织不一定是企业,而是博物馆、非营利组织或者学校等(尽管如今这些组织也像企业一样运营)。因此,还必须考虑这些组织的另一些目标,如:

教育大众。

技术目标

我们日常生活中使用的大多数软件产品设计中都考虑了技术目标。这些目标旨在降低软件创建、维护、伸缩性、扩展性等任务的难度,这也是设计者的目标。遗憾的是,这些目标的实现通常以牺牲用户目标为代价。技术目标包括如下内容:

技术目标对于开发人员来说尤为必要。技术目标最终要为用户和商业目标服务,这一点在教育阶段的早期就要强调。如果技术目标不是为了满足他人的需求,不是为了满足其他更人性化目标,那么产品的成功就不是很重要,可能仅为了使用新技术或许是完成某个软件公司的任务而很少为了满足用户目标。大多数时候,用户并不关心完成他们的工作是用层级数据库、关系数据库,还是面向对象数据库,或者平面文件系统等黑魔法之类的东西,他们只关心能否快速、高效、轻松而又自信地完成。

成功的产品首先要满足用户目标

产品只有能够满足用户的某种使用目的,“优秀的设计”只对那些因某种目标使用产品的用户才变得有意义。没有用户,你在设计中便会失去目标。人和目标二者不可分割。这也是为什

么人物模型在设计是重要的工具:人物模型代表着特定目的或目标的特定人群。

设计产品需要考虑的最重要一点就是产品实际用户的目标,而不是购买者或开发者的目标。与产品交互的是现实中的人,而不是公司或者IT经理。因此,相比用户所属的公司或提供支持的IT经理,或者构建产品的产品开发人员的目标,用户的目标更为重要。产品用户竭尽所能在完成雇主的商业目标时,还会尝试实现自身目标。用户最重要的目标永远是维护自己的尊严,不让自己感到蠢笨。

可以肯定地说,如果产品让用户犯大错,让用户无法顺利完成足够的工作,或者让用户感到厌烦,我们就是在让用户觉得自己很愚笨。

设计原则

不要让用户感觉自己愚笨。

这基本上是交互设计最重要的指导原则。本书检验了当前多种让用户感觉愚蠢的软件设计,也探索了多种避免落入此类陷阱的方法。

优良交互设计的精髓在于设计出的交互,既能够满足制造商、服务提供商或其合作伙伴的目标,又能支撑用户的目标。

构造人物模型

如前所述,人物模型源于定性研究,尤其从访谈和观察产品用户、潜在用户(有时是顾客)中观察到的行为模式。其他的补充数据可以通过主题专家、利益相关者、定量研究,以及其他可用文献提供的补充研究和数据获得。我们构造一组人物模型的目的,是用其代表各种各样观察到的动机、行为、态度、能力、约束、心理模型、工作或者活动流程、环境,以及对现有产品和系统的不满之处。

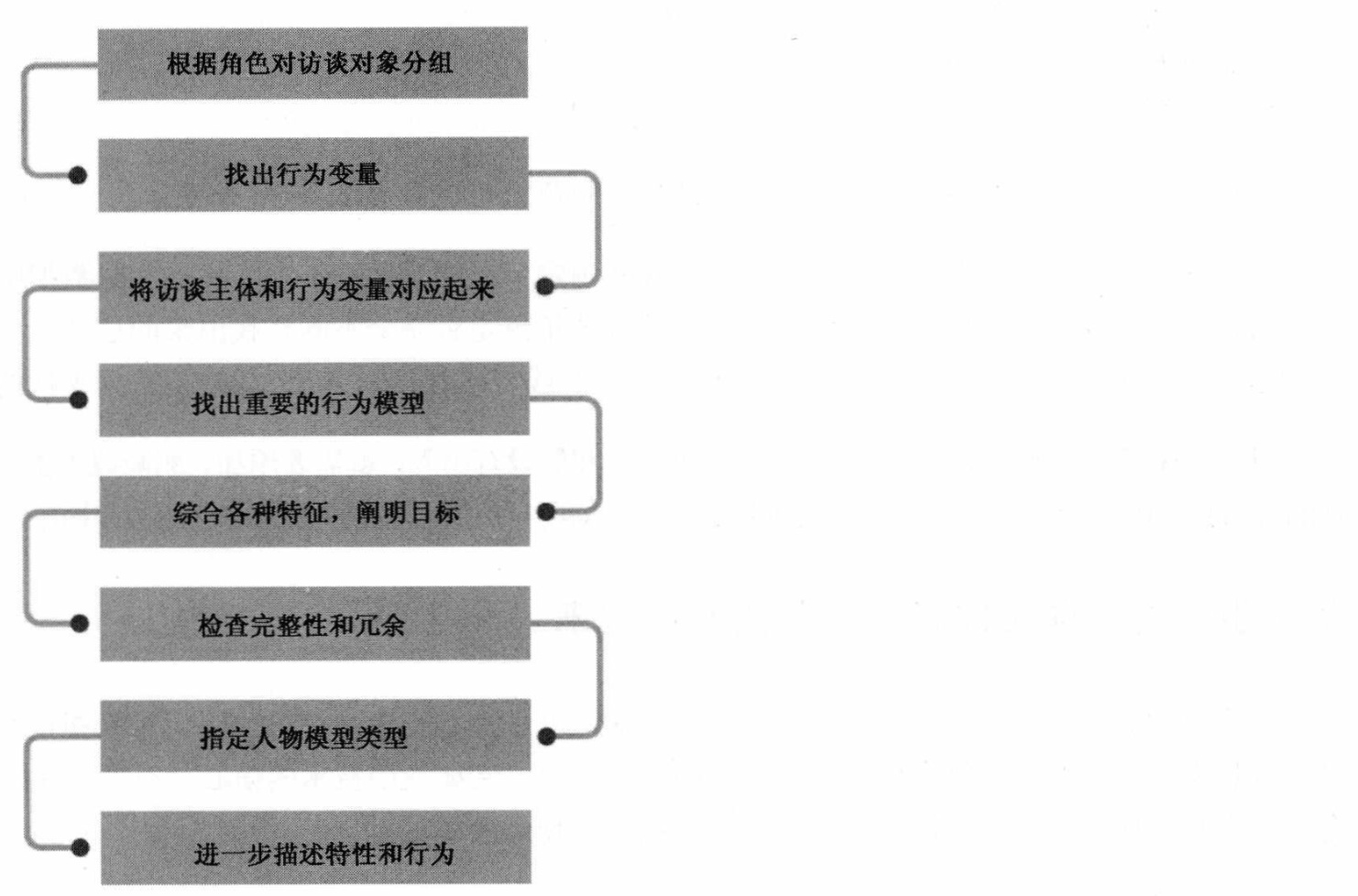

创建可信且有用的人物模型需要同样程度的详细分析和创造性合成综合工作。本节所描述的这一标准化的过程对这两种活动有重大帮助,它是数百个交互设计项目的实践发展出来的结果,由罗伯特·莱曼(RobertReimann)、金·古德温(Kim Goodwin)和莱恩·哈利(Lane Halley)三位业内资深专家在Cooper任职期间开发。

有很多有效的方法能够把在研究中发现的行为模式,转变成有用的用户原型。我们发现,这种透明而严格的过程对于接触人物模型的设计师而言,是学习如何恰当地构建人物模型的理想人物模型。同样,这一过程也有助于经验丰富的设计者专注于实际行为模式,尤其是在消费

品领域。图3-5展示了主要步骤:

图3-5人物模型创建过程概览

第1步:根据角色对访谈对象分组

完成研究工作并将数据大致分类组织后,根据角色不同对受访者进行分组。对于企业应用程序来说,角色通常同工作角色或职责相对应,因此容易描述。消费产品的角色区分更细微,包括家庭角色、态度、相关活动的方法、兴趣和选择生活方式的能力等。

第2步:找出行为变量

根据角色不同对受访者进行分组后,把从每种角色身上观察到的一些显著的行为列成不同的几组行为变量。年龄或者地理位置等人口统计学变量有时似乎也会影响行为。但要注意,不能将重点放在人口统计方面,因为在开发有效的用户原型时,行为变量更有用。

一般来说,关注如下类型的变量,就会看到不同行为模式之间最重要的差别浮现出来:

活动—用户做什么;频率和工作量

态度—用户看待产品所在领域和采用的技术

尽管每个项目的变量各不相同,但通常从每个角色上可以发现

这些变量可能会和你在人物模型假设时发现并确定下来的变量差不多。比较实际数据中找出来的行为与人物模型假设中的设想。找出来的各种角色是否完全不同?找出来的这些行为变量(见第2章)是否有效?是否还有其他未预料到的?或者尽管预料到了,却缺乏数据支持的?

列出所观察到的行为变量的完整集合。如果结果和假设有出入,就需要添加、删减或者更改预期的行为和角色;如果出入很大,就要考虑增加一些新的用户访谈,弥补新发现的行为区间中的空白。

第3步:将访谈主体和行为变量对应起来

从访谈对象身上挖掘出重要的行为变量后,就可以进行下一步,将每个访谈对象和行为变量对应起来。有些变量可能会代表一个连续的行为区间,例如使用技术的信心。有些变量可能会代表多个不连续的选择,例如使用数字相机相对于使用胶卷相机。

将访谈者精确映射到区间的某个点上不如确定受访者之间相对的位置关系那么重要。换句话说,受访者是精确地落在

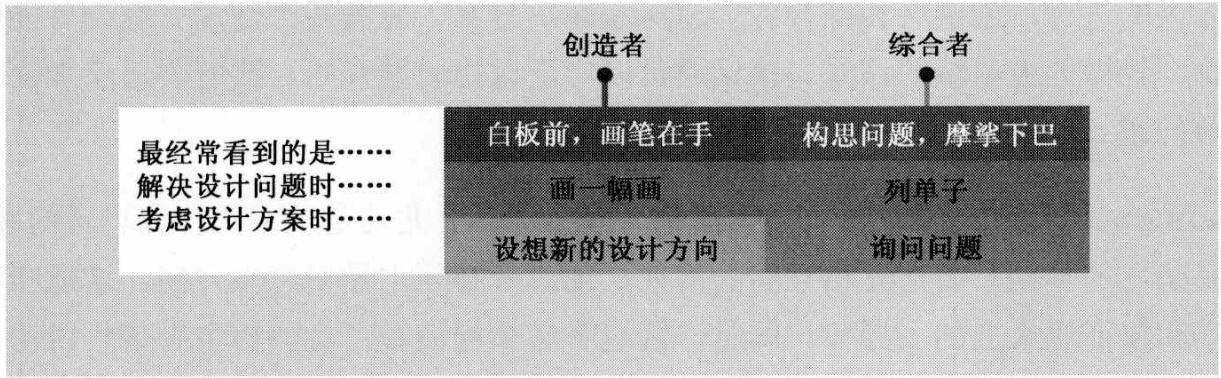

图3-6把访谈对象映射到行为变量上。本例来源于一家网店。访谈对象映射到行为轴上。每位受访者在轴上的位置是否精确并不重要,重要的是他们之间的相对位置。主体在多个轴上的聚集情况指明了显著的行为模式。

第4步:找出重要的行为模型

把访谈对象映射完以后,寻找落在多个区间或者变量上的主体群。如果一组主体聚集在

若模式有效,那么在聚集的行为间就必然会有逻辑或者因果联系,而不仅仅是假想的关联。例如,如果数据显示经常购买CD的人也可能下载MP3文件,那么二者就存在明显的逻辑关联。但如果数据显示经常购买CD的访谈者也是素食者,那么二者之间可能就没有逻辑关联。

第5步:综合各种特征,阐明目标

我们从人物模型的行为中发现其目标和其他特性。这些行为是从研究过程中观察/挖掘出来的结果综合出来的,这些行为代表了在一段时间内,对产品有意义的典型使用情况,恰当地捕捉了相关的用户动作集合。我们称其为“日常生活”,但时间长短实际上取决于所用的产品或服务,以及人物模型用产品干什么。例如,高管人物模型通常随着季度或年度报告的发布而有特别的行为。消费者经常在其文化节日有相关的行为,这些情况应该进行调查。

对于每个找出来的重要行为模型,要综合数据中的细节。细节应该包含如下内容:

行为本身(活动及其动机)使用环境。

在这一步中,列出描述行为特征的简短要点就足够了,尽量坚持贴近所观察到的行为。有一两个凸显出人物模型个性的描述能够将人物模型变得栩栩如生。不过,虚构描述过多,尤其是歪曲性细节描写,不仅会分散精力,还会降低人物模型自身的吸引力。要记住,你创造的是设计工具,而不是小说里的人物梗概。只有真实的数据才能支持团队最终做出设计和商业决策。

在这一阶段,有一个虚构细节很重要:人物模型的姓名。姓名要能够代表人物模型所代表的人群,但又不会弱化其独特性,或者不会偏向漫画式、刻板化。我们会使用许多技巧帮助给人物模型起名,但标准的途径是使用这款应用程序(网址:http://random-name-generator.info/)。

AboutFace4:交互设计精

这时,也可以添加一些人口统计信息,如年龄、地理位置、相对收入(如果合适的话),以及职位头衔。这些信息主要帮你在汇编行为细节时,更好地视觉化呈现人物模型。

定义目标

目标是从访谈和行为观察中综合信息的最关键细节。最好通过分析每个人物模型行为得出。通过确定每个受访者集合行为之间的逻辑关系,可以推断出这些行为背后的目标,推断方式包括对受访者动作的观察(每个人物模型集合中访谈主体试图完成的任务及其原因),以及对访谈主体对目标导向型访谈问题回答的分析(见第2章)。

要想成为有效的设计工具,目标在某种程度上必须与正在设计产品始终直接相关。对于人物模型来说,通常大部分有用的目标是最终目标。大多数人物模型会有

人物模型和社会关系

有时某个产品的一组人物模型是同一个家庭或者同一公司的一部分,他们之间存在人际关系和社会关系。

考虑人物模型之间的社会或业务关系是否有意义时,可以思考以下两点:

(1)观察到访谈主体是否有行为随着公司大小、产业或者家庭/社会关系发生变化而变化的(如果有这样的情况,就要确保你的人物模型集合代表了这些差异性,方法是放在几个不同的商业或社会环境中)。

(2)在同事、家庭或社会组织成员之间的工作流程或社交交互非常关键。

如果创建的人物模型在同一个公司工作,或者相互间有着社会关系,如果你需要表达的重要目标不属于你预先建立的关系时,就会遇到麻烦。定义人物模型之间单一的社会关系,比定义人物模型集合之外的单个角色和次要角色之间的多个不同且不相关的社会关系要更容易。最初创建人物模型时,最好还是创建多样化的人物模型,这比冒险尝试将更多不同的场景塞进单个社会动态关系中要好得多。

第6步:检查完整性和冗余

走到这一步,人物模型应该开始有生命力了。应该检查建立起来的映射、人物模型的特征和目标,以确定是否存在重要的漏洞需要弥补。如果行为坐标轴上有缺漏,则可能需要进行额外的研究工作,找到特定的行为。有时可能也要检查笔记,看看是否需要针对同一目标加入政治人物模型,以满足利益相关者的设想或者要求。偶尔还要加入目标一致但不同区域的人物画像,只有满足客户组织在这些区域的分支机构的需求,才能保证听到机构的组成部分的声音体现在设计中。

如果发现两个人物模型仅在一些人口统计数据方面有区别,这就需要去掉其中一个重复的人物模型,或者调整人物模型特征让差异更明显。每个人物模型都至少要有一个显著的行为与其他人物模型不同。映射工作做得好的话,这些就都不是问题。

能够保证人物模型集的完整性,以及各个人物模型具有差异性,就能确保人物模型可以充分代表现实世界中行为和需求的多样性。同时也保证了设计目标尽可能紧凑,开始交互设计时也会减少工作量。

第7步:指定人物模型的类型

到目前为止,人物模型应该很像你认识的真实人物了。构建人物模型的关键一步是将定性研究转换为一组强大的设计工具。

所有的设计都需要一个目标,即设计所关注的受众。目标越具体越好。试图创建出能够满足3个甚至4个人物模型的设计方案是项异常艰巨的任务。

接下来,我们必须对人物模型进行优先级排序,确定主要的设计目标。我们的目的是从集合中找到一个人物模型,其需求和目的能够用一个界面就完全得到愉快满足,同时不会剥夺其他人物模型的权利。我们指定人物模型的类型来完成这一步骤。有6种人物模型,通常大致按照以下顺序选定:

主要人物模型。

接下来,我们从设计的角度讨论每一种人物模型的类型及其重要性。

主要人物模型

主要人物模型(primary persona)是界面设计的主要标的。一个产品的一个界面只能有一

个主要人物模型,但对于某些产品来说,可能存在多个不同界面,其中每个界面都针对不同的主要人物模型。例如,医疗信息系统中的诊所界面和财务界面可能是分开的,并且每个界面针对不同的人物模型。请注意,我们在这里说的“界面”(interface)是抽象意义上的。有些情况下,两个独立的界面可能是使用同一数据的两个独立的应用程序;在有些情况下,两个界面可能就两组不同的功能集合,按照角色或者定制化的不同而服务于两组不同的用户。

针对集合中任何其他人物模型的设计都不能满足主要人物模型的需求。不过,如果目标是主要人物模型,则至少能部分满足其他人物模型的需求。(我们要找出一种方式,在不妨碍主要人物模型的前提下,满足其他人物模型。)

设计原则

界面设计的关注点在于单个主要人物模型

选择主要人物模型是一个排除过程,必须通过比较人物模型的目的来测试每个人物模型。如果没有发现明显的主要人物模型,则意味着两种可能:产品需要多个界面,每个界面针对一个合适的主要人物模型(企业或技术型产品大多如此);产品想实现的结果太多。如果一个消费型产品有多个主要人物模型,产品的范围可能过宽。

避免这样的陷阱:哪个人物模型面向最大的市场板块最大,就选哪个。美国OXO公司GoodGrips产品线最初是为了便于关节炎患者使用而设计的。结果证明,满足了这些动作最不灵便的用户(整个市场上的很小一块),也就满足了大部分客户的需求。因此,最大的市场有时未必是最主要或最具影响力的人物模型。

次要人物模型

主要人物模型的通常大部分满足了次要人物模型。然而,次要人物模型还存在一些额外的特定需求,可以在不削弱产品能力,以服务主要人物模型的前提下得以满足。并非总是都有次要人物模型。如果一个产品的次要人物模型超过3或4个,则说明产品涉及的范围可能太大或者过于分散。我们应该采取的办法是先为主要人物模型设计,再调整设计来适应次要人物模型。

补充人物模型

既不是主要的也不是次要的人物模型就是补充人物模型。主要人物模型和次要人物模型结合在一起完全可以代表补充人物模型的需求,完全可以通过某个主要人物模型创建的方案满足。一个界面可以同任意多的补充人物模型相联系。政治人物模型(一般被归为利益相关者一类)通常会成为补充人物模型。

客户人物模型

如前所述,客户人物模型解决的是客户而不是终端用户的需求。通常,客户人物模型会被处理为次要人物模型。然而在某些企业环境下,一些客户人物模型可能会成为自己独有的管理界面的主要人物模型。

接受服务的人物模型

这一角色在某种程度上与我们之前讨论的人物模型有所不同。他们并非产品的用户,却会直接受产品使用的影响。接收放射性治疗机器治疗的病人就不是机器界面的使用者,但会因为一个好的界面设计接受到更好的服务。接受服务的人物模型提供了一个跟踪产品产生的二次社会和物理影响的途径。这一类属于次要人物模型。

负面人物模型

负面人物模型(negativepersona)又称作反人物(anti-persona)角色,用来与利益相关者和产品团队成员沟通交流,告知产品不会为某类具体的用户服务。同接受服务的人物模型一样,负面人物模型并非产品的实际用户。它们只存在讨论中,用来帮助和团队中其他成员进行交流,让大家知道某种人物画像绝不是产品的设计目标。对于消费型产品来说,好的负面人物模型候选人通常是精通技术且很早就使用过该产品的人物模型。对于商业用户企业产品来说,负面人物模型通常是罪犯、危害较小的恶作剧者和“钓鱼”之徒,以及IT专家。

第8步:进一步描述特性和行为

第5步中列出的关键特征和目标指出了复杂行为的本质,但留下了许多需要澄清的问题。第三人称叙述的方式能够更有力地向其他团队成员传达人物模型的态度、需求和问题所在,也加深了设计者/作者与人物模型及其动机的联系和同理心。

人物模型叙述

典型的人物模型描述应该综合了研究阶段所观察到的人物模型相关的最重要的细节。这个人物模型就成了沟通和交流的有效工具。理想情况下,用户研究的多数发现人物模型应该能够包含在人物模型描述中。这样一来,发现就能够直接激活设计工作(接下来的几章中会提到)。

人物模型叙述长度不应长过1或2页(或PPT张数)。(第5步中的特征的每一或两个小点用一段描述比较合适。)人物模型描述不必包含每个观察到的细节。理想情况下,设计师参与了.研究,而大多数团队外的人不会超出研究的细节。

本质上,叙述必须包含某些虚构情况。但正如前面所讨论的一样,这不是一篇小故事。最

好的叙述方式就是快速介绍人物模型的职业或生活方式,简略地描绘他一天的生活,包括抱怨、关切和兴趣等与产品直接相关的信息。细节应该是特征列表的扩充,额外数据来自观察和访谈。叙述应该用总结的方式,表达人物模型对产品的需求。

叙述中要认真考虑细节的篇幅。细节不应超过研究的深度。在自然科学中,如果记录了一个

要确保在人物模型描述不引入暗含设计解决方案的线索。叙述是描绘人物模型的行为和痛点,而不是介绍计划如何解决。具体解决方法是设计过程的下一步,我们将在第4章中论述。

总之,要记住以下几点:

最后,不要为人物画像列出区间或均值。人物模型是个体,永远不可能出现1.5个孩子,一年挣

人物模型照片

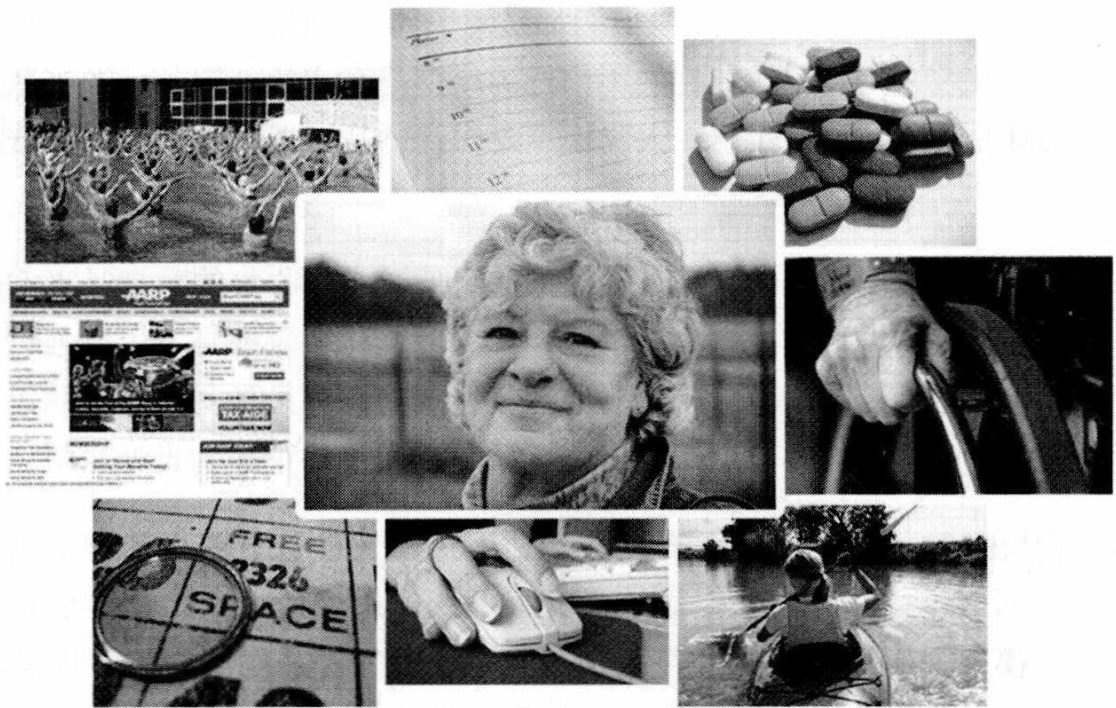

开始展开描述的时候,可以为人物模型选择一些照片。在展开叙述时,或者完成叙述时让团队的其他人参与进来,照片有助于使叙述更加真实。照片的选择要倍加小心。最好的照片不仅能捕捉人口统计信息及环境线索(护士人物模型应该身着护士服,置身于医院环境,或许还要有个病人),还要捕捉人物模型的一般态度(承受大量文书工作的秘书照片可能看起来很有压力)。我们保存了几个可检索的照片库,以及带Creative-Commons许可的仓库源,用以查找合适的人物模型图片。以下是挑选人物模型照片时需注意的其他事项:

不要选择拍摄角度奇怪或者扭曲的照片。这会分散注意力,让人物模型看起来像漫画。

我们也发现,有时为每个人物模型创建照片拼贴画更有用,可以传递更富情感和经验力量来塑造人物画像(见图3-7)。把大量的小图片放在一起,可以更好地表达一些文字难以描述的内容。有时我们发现创建人物模型所在环境的模型也很有用(比如楼层平面图等)。这同样会使环境因素更加真实可见。

图3-7如图所示的拼贴画,加上精心撰写的叙述,可以有效传递人物模型的感情和经验。

创建此类沟通助手的时候,要记住人物模型是设计和决策工具,完美自身描述并不是目的,这点很重要。虽然有时力量来自于创造人物模型的整体形象,但太多的装饰和剧情有可能让人感觉是在无聊地浪费时间。这样最终可能会降低人物模型作为用户模型的有效性。

实践中的人物模型

自从本书第二版提到人物模型创建过程以来的10年间,关于如何合理使用人物模型的问题就层出不穷。本节将努力回应针对人物模型为基础设计方法的批评,还将讨论我们在实践中使用的其他人物模型相关的概念。

关于人物模型的误解

1998年,“TheInmatesAreRunningtheAsylum”一书第一次引入了人物模型,用这种方法生成目标导向的设计概念。从那时起,人物模型就成为一些设计师和用户研究者口中的争议话

题。遗憾的是,很多时而奋力地反驳人物模型方法,其实是误解的结果。这种误解包括不明白人物模型如何创建、怎样才能最好加以利用人物模型或者是对错误应用人物模型方法的反应。我们将努力澄清一些错误理解,为人物模型这种方法正名。

设计者“虚构”人物模型

关于人物模型,我们听到的最严重批评就是“他们都是编造的”。如果正确地构建人物模型的话,这种说法十分荒谬。通过人物模型捕捉到的用户行为模型是真实的,因其来源于从用户访谈和第一手观察中所获得的真实人种学数据。人物模型是设计师从解读数据所做出的分析和推断中构造出的。

误解很有可能是因为,人物模型虚构的名字、表面上的(但对实际收集的数据是真实的)人口统计数据信息,以及叙述式的讲故事技巧覆盖了行为数据。这些手段都是为了增强设计者的同理心,同产品团队成员沟通用户需求而采用的。这些叙述式的概念只是交流的辅助手段,并不会影响用于刻画人物模型的真实行为数据,不影响在此基础上最终形成的设计决策。

遗憾的是,使用人物模型时,并非所有人都遵循第2章所描述的数据收集的详细过程,或者本章讲述的人物模型创造过程。有时候,设计者在人口统计用户信息上添加一点叙述式的表面功夫,就当做人物模型使用。如果碰到声称使用人物模型的产品团队、设计团队或者客户,一定要问清楚他们的人物模型是如何创建的,收集了哪些用户信息,又是如何分析创造出来的。如果“人物画像”没有任何关联的目标,那就立刻亮出黄牌。尽管单是人口统计信息就能帮助团队了解用户基础的构成,但这些信息不足以构造出能够生成详细的设计概念的人物模型。

人物模型不如引入真人有用

人物模型是从真实或潜在用户中收集的信息基础上有意构造的。许多年来,业内一些人士质疑,将拥有真实照片、人口统计数据和真实独特行为的实际用户引入设计过程不是更有效、更真实吗?

这种方法被称为“参与式设计”,似乎能够从哲学和政治的角度解决一些问题,因为当实际用户在场,你就无法质疑他们的做法。不过,这么做实际上给设计的概念化带来了一些严重的问题。将许多人的行为集中并进行分析本质上是为了一个目的:设计师能够将大部分用户普遍存在的关键行为和需求同特定用户的特殊行为分离开来。关注个体用户而不是总的用户行为,同样有可能让你错失个别用户(有特殊行为)的关键行为,这些个别用户或许碰巧没做这样的行为,或者做法与大多数用户不同。

如果委托人或者产品团队坚持引入真实用户,可以首先解释人物模型是从观察真实用户中创建出来的。然后展示用户访谈环节的音频或视频记录(确保至少部分受访者可以接受这么做)。或者可以邀请一位利益相关者参加访谈。如果团队能够拿出证据,证明人物模型以实际用户行为类型为基础,就会发现问题迎刃而解。

如果上述办法都不管用,就需要让他们相信,任何用户的反馈都需要对研究中的广泛类型进行综合分析,或者与同一环节提供反馈的其他用户进行汇总。

人们并非为了任务而完成任务

可以说,人们很少从任务的角度来考虑产品,尤其是对于消费产品和社交系统而言。很少有人登录Facebook、打开电视或者访问新闻网站是为了完成脑海中的某个具体任务。人们这么做,更多的是“就想看看有什么新鲜事”,然后做出回应。结果,一些设计师就倡导,基于任务的方法不适用于这些领域,因此应该摒弃人物模型,用灵感做设计。并非所有用户会以执行任务的形式思考问题,这么说没错,但不能一刀切。任务不是人物模型的核心,目标才是。“跟上潮流”就是完全合理的目标。

人物模型是可溯源的

尽管所有主要的人物模型特征都应该源于用户研究,但一些设计师只将那些在用户访谈中看到的特征融入人物模型特征中。如果一些组织想要确保设计遵循严格的用户中心方法,保证设计师不是简单地虚构人物模型,则上述办法很有效。但是受访者很少能够清晰地陈述自己的目标。很多时候,人物模型最好的引述能够体现许多受访者都表达过的含义,但又没有任何一个受访者都把这种含义明确表述出来。如果有压力要求必须保证可以溯源,可以这样反驳说,人物模型可以追溯到研究中发现的模式,而不是某个具体的特殊访谈。

人物模型的量化

一些设计师认为,需要用定量数据来验证人物模型。事实上,如果严格遵循第2章和本章描述的过程,就已经通过详细定性数据进行了验证。

信奉定量数据的利益相关者或团队通常会这样回应:“你怎么确定这些人物模型能够真实地代表绝大多数用户?”这个问题源自混淆了人物模型与市场划分人物模型。市场划分根据人种学和心理学的差别对潜在客户进行分组。另一方面,人物模型代表使用产品的动作,就界面而言,并非始终代表某个独有的群体。主要人物画像决定界面的结构,特定的界面设计除了支撑主要人物模型的需求外,还能满足一个或多个次要人物模型(或补充人物模型)的需求。因此,即便主要人物模型自身不能代表绝大多数的市场,一个界面所服务的主要、次要和补充人物模型三者加起来也足以代表大部分的市场。

即便如此,了解人物模型的市场份额也是有用的。开发团队在细节层面对各个特性进行优先级排序的时候,更是如此(非独有人物模型群体相关信息也纳入考虑范畴)。如前所述,可以开展“人物模型个性调查”,找出来每个参与者与哪个人物模型最相似。具体过程如下:

(1)回顾各个行为变量以及受访者和行为变量的对应关系。

(2)针对每个变量,制订一个多项选择题,答案能够区分不同的人物模型。(请注意,有时多个人物模型针对特定变量会有相似行为表现。)

(3)针对每个变量制订

(4)随机安排调查问题顺序。

(5)向参与者发放调查问卷。样品的大小很重要,可以使用http://www.surveysystem.com/sscalc.htm网站的在线计算器,计算产品合适的样品大小。

(6)用表格记录每位参与者的反应,跟踪每个人物模型对应的答案个数。如果人物模型得到的某特定参与者的回应最多,那么该人物模型就与这个任务参与者最相似。

(7)用表格记录每个人物模型与多少名参与者相似,然后除以参与者总个数。这就是人物模型的市场份额(百分比)。

记住,主要人物模型不一定占最大的市场份额,还要权衡次要和补充人物模型的作用,每个角色都要单独进行设计。

机构的“人物模型

人物模型是描述人们行为模式的工具。不过,我们发现另外一个相似却更加简单的概念,也可以用于描述人物模型所属组织的行为。例如,如果你在设计一个薪酬系统,小公司的需求和人物模型与之交互的方式和跨国公司有很多不同。因此,二者的人物模型很可能不一样(或许跨国公司的角色比小企业更加专门化),因此交互方式也就不一样,此外企业自身的规则和行为都不同。可以想象,这个道理同样适用于其他类型的组织(你需要为它们做设计),甚至适用于处于不同生活阶段的家庭等之类的社会单位。

为人物模型收集信息时,无疑会捕捉到其所属或相关联的单位组织的相关信息。通常,可以使用类似的叙述方法,构造聚合的虚构机构“人物模型”,你的人物模型就属于这一机构。人物模型通常起一个能引起共鸣的名字,用一两段话介绍一下,针对所要设计的产品和服务,该组织有哪些行为和痛点就足以提供必要的情境了。设计师可以不使用照片,而是创造企业的标志,用在展示材料中。

资源有限时使用临时人物模型

尽管我们非常希望人物模型建立在详细的定性数据基础上,但有时限于时间、资源、预算不足,或公司不愿意执行必要的现场工作,在这种情况下,可以使用临时人物模型(唐·诺曼称为“特殊人物模型”(adhoc persona))来清楚地传达设想:重要的用户是谁,他们需求是什么。这种任务画像还能迫使严格地思考如何满足具体的客户需求(即便这些需求未经验证)。

临时人物模型的架构类似真实的人物模型,但依赖可获取数据以及设计师对用户行为、动机和目标的仔细揣测。他们通常建立在利益相关者和主题专家对用户的了解以及现有市场数据中对用户了解的基础之上。事实上,正如第2章所述,临时人物模型更像是有血有肉的人物模型。

根据我们的经验,在研究匮乏的情况下,使用临时人物模型比没有任何用户模型结果要好。就像真实的人物模型一样,临时人物模型有助于帮助产品团队聚焦产品特性和行为,并就此达成共识。然而,有几点需要注意。临时人物模型之所以有这个名称,是因为他们是建立在限定的定性数据基础上人物模型的替代品。尽管临时人物模型有助于设计和产品团队更好地聚焦,但是如果没有数据来支撑假设,则可能会导致以下结果:

使用临时人物模型,重点注意以下几点:

其他设计模型

人物模型是极为有用的设计工具,却不是对用户和环境进行建模的唯一有用工具。

霍尔茨布拉特和拜尔的《情境设计》一书中介绍了关于模型的大量信息,在此简要讨论。

工作流模型

工作流(workflow)或者序列模型(sequencemodel)有助于捕捉企业组织内的信息流和决策过程。通常表述为流程图或者有向图的形式,用以捕捉几种现象:

一个完整的人物模型应该能够捕捉人物模型单独的工作流程,但是在捕捉详尽的人际间的或者组织间的工作流程时,工作流模型依然必要。主要建立在工作流上的交互设计往往会像“实现模型”的软件一样失败。“实现模型”软件的交互主要根据其内部技术结构建构。因为工作流之于业务如同框架之于编程,以工作流为基础的设计通常会创建出“业务实现模型”,功能齐备却没有人性。

人工制品模型

顾名思义,人工制品模型(artifactmodel)代表的是用户执行任务和工作流中使用的各种不同人造品。通常,这些人造品指的是在线或纸质的表格。人造模型通常捕捉类似人工制品之间的共同点和显著差异,目的是为了在最终设计中提取和复制最佳实践。人工制品在设计过程的后期可能比较有用。要注意,直接将纸质系统转换为数字系统时,如果不认真分析目标、运用设计原则(见本书第2部分),通常会导致发生可用性问题。

物理模型

物理模型(physicalmodel)同人工制品模型一样,意在捕捉用户环境的元素。物理模型的关注点是捕捉构成用户工作空间的物理对象的布局,有助于发现用户使用频率问题和妨碍生产效率的物理障碍。好的人物模型描述囊括了这一信息的部分内容。但在复杂的物理环境中(如医院平面图或者生产线),针对用户环境创造离散、详尽的物理模型(地图或者平面图)或许有用。

人物模型和其他模型使得大量令人困惑的用户数据变得合理、有意义。既然已经拥有了作为设计工具的成熟模型,下一章将讨论如何使用这些工具将用户目标和需求转换为可行的设计方案。

第4章设立愿景 :场景和设计需求

在前两章中,我们讨论了如何收集关于用户的定性信息,如何利用信息创建模型。通过仔细分析用户研究结果以及人物模型及其他模型的综合体,我们创造了一副清晰的画面来呈现用户及其各自的目标和用户目前的情况。接下来,就到了整个方法的关键部分:如何利用对用户的理解来制订设计方案,既能让用户满意、对用户有所激发,同时又能完成商业目标,突破技术上的限制。

弥合研究与设计之间的鸿沟

产品团队启动一个新项目后不久,通常会碰到一个严重的阻碍。开始的时候满怀壮志,收集了大量研究数据,或者更典型的做法是,雇人收集市场、用户或者竞争产品研究的相关数据。又或者是不做研究,直接进行头脑风暴,收集了一堆貌似很酷又很有用的点子。

研究固然能够深入理解用户,头脑风暴也的确很有趣,能够激发团队灵感,但一旦开始制订详细的设计和开发决策,团队很快就会意识到,遗漏了理论研究到实际产品设计的过程的一个关键环节。没有指南针指明研究的道路,没有组织原则强调哪些特性和功能与实际用户相关,并描述如何才能把各种要素融合成一款连贯产品,从而同时满足用户需求和商业目标,也得不到任何清晰的解决方案。

本章讲解弥合研究与设计之间鸿沟的过程的前半部分。这里采用的一系列技巧均以人物模型为主角。这些技巧以迭代、可重复和可测试的方式迅速推出设计方案。这一过程包含四个主

要活动:

利用故事情节或场景剧本来设想理想的用户交互过程。

叙事是这一过程的黏合剂,是研究数据和潜在产品特性的指南针:用人物模型创造故事,让故事指明用户满意的地方。

场景:以叙述为设计工具

叙事,或者说讲故事,是人类最古老的活动之一。关于用叙事传达思想的文字已经有很多。不过,叙事也是我们最强大的创造方法之一。从很小开始,我们就习惯了用故事来考虑各种可能,这也是为用户设想一个美好新未来的高效途径。想象一个用户如何使用产品的故事,远比仅仅设想一个更好的形式元素或者屏幕元素配置,更能充分地利用强大的创造力。此外,叙述固有的社交属性使它成为高效而吸引人的工具,用来在团队成员和利益相关者之间分享优秀创意。最终,围绕故事设计出的体验更易于用户理解并参与,因为所有设计是围绕故事构建的。

叙述是高效的设计工具,证据随处可见。著名的迪士尼幻想工程师(DisneyImagineer)①构建的体验如果不是以现代神话为基础,他们也会迷失方向。我们为数字产品创造的体验都有其自己的叙事结构(可能更有根据),交互设计就建立在这些叙事的基础上。

很多文字就是讨论这一想法。布伦达·劳雷尔(BrendaLaurel)在《计算机影院》(Computersas Theatre)一书中,探索了采用戏剧原则来构造交互设计的概念。她敦促我们“将重点放在设计行动上。对象、环境和特征的设计都应该从属于这一中心目标。"约翰·莱因弗兰克(JohnRheinfrank)和谢利·埃文森(ShelleyEvenson)也谈到了在开发概念复杂的交互系统时③“未来故事”的力量。约翰·卡罗尔(JohnCarroll)也围绕基于情境的设计创作了大量作品,我们稍后会在本章中讨论。

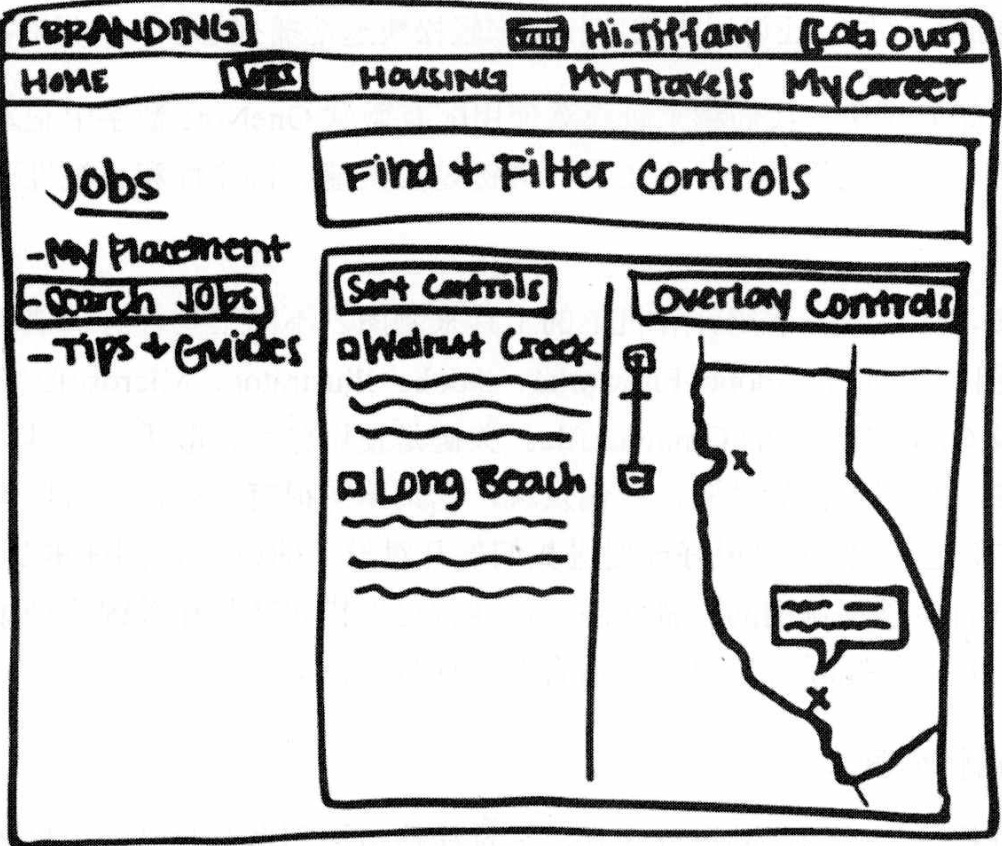

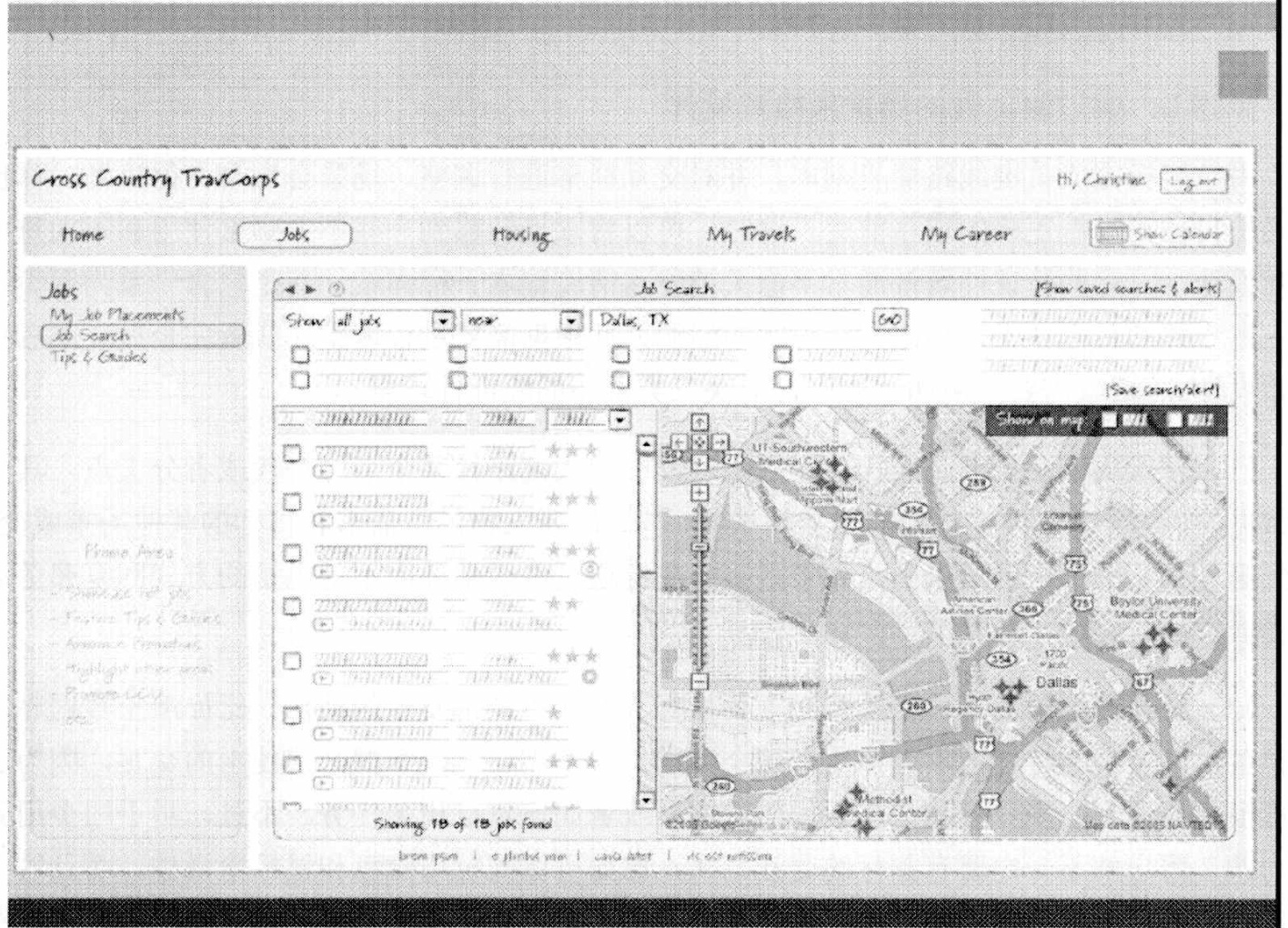

叙述在交互产品的视觉描述方面也很有效。交互设计首先是对不断发生的行为进行设计。因此,叙事结构结合快速、灵活的视觉工具(比如不起眼的白板),能够完美地激发、想象、呈现、验证各种交互概念。

交互设计叙事顺序与用故事板的漫画书顺序非常类似,故事板用于动画产业中。它们都有两个重要特点:有故事情节、简单明快。正如故事板为电影脚本注入生命一样,设计方案的创造应该遵循故事情节的演绎。故事板中细节过多只会白费时间和金钱,还可能会让我们陷入次优的想法中,或许仅仅因为这些想法就耗费了大量重要资源(导致概念和行为层面改进时间不够)。

在过程的最初阶段,我们只关注情节中的各个点,这使得我们能在探索设计概念时保持灵活。好莱坞公司花费数百万美元在简单的铅笔画或线条画等基础设计中,因为这些足以传递动作和潜在的体验。把关注点放在叙事上,我们能够快速灵活地设计出高水准的方案,而不会在惰性和开支的泥潭中纠结,但惰性和大笔开支是高产值作品固有的部分。(不过,一旦设计框架确定后,这种作品无疑是合适的。)

场景对比使用案例、用户故事

场景和使用案例都是用来描述用户与系统交互的方法。不过,它们服务于不同的功能。目标导向的场景是从具体用户(人物模型)角度定义产品行为的迭代手段。其中不仅包括系统的功能,也包括功能的优先级排序,以及这些功能如何从用户所见、用户如何与系统交互的角度来表达。

另一方面,使用案例通常是一种技术,基于对系统功能需求的全面描述上,具有事务性(transactionalnature),关注低层用户行为和相应的系统反应。。系统的精确行为——系统究竟如何回应——通常不是常规或具体使用案例的一部分。关于系统形式和行为的很多猜想仍然是不清晰的②。使用案例允许针对不同类型的用户,完整地归类用户任务,但很少或完全没有提到这些任务是如何呈现给用户的,或者在界面中孰重孰轻。根据我们的经验,传统使用案例作为交互设计基础的最大不足是,它们倾向于认为所有可能的用户交互都同样可能出现,都同样重要。这表明用例源于软件工程而不是交互设计。用例在确定极端例子及确定产品功能是否完整方面用处很大,但只适用于设计验证的后期。

敏捷编程方法中会采用用户故事的方式,但通常这些故事并非真实的故事或叙事。相反,用户故事由简短的词句组成,如“作为用户,我想登录我的网上银行账户。”一般说来,紧跟着会出现另一组句子,简单描述完这一交互所需要的界面。用户故事更像是非正式的措辞要求,而不是场景。用户故事不会描述宏观层面的整个用户流程或用户最终目标。这些很重要,可以删除不必要的交互,锁定用户真实需求(更多内容参照第12章)。

场景更类似于敏捷方法所描述的叙事诗(epic)。同场景一样,叙事诗不描述任务层面的交互,而是主要描述更广泛深远的交互集合,这里的交互旨在满足用户需求。叙事诗更关注功能和用户界面与交互的呈现,而不是用户行为。但在范围和粒度水平方面,比起用户故事,叙事诗与场景剧本的共同点更多。

基于场景的设计

20世纪90年代,人机交互(HCI)社区围绕面向用户的软件(use-orientedsoftware)设计概念做了大量工作。从这些工作中产生了场景(scenario)这一概念,一般用来描述具体解决设计问题的方法:运用一个具体的故事构建并阐明设计方案。约翰·卡罗尔在“MakingUse”一书中讨论这些概念:

“场景既具体又概括,既真实又灵活…场景含蓄地鼓励所有人以‘如果…则会怎么样的方式思考。允许人们在不削弱创新的前提下,清晰阐述各种设计可能…场景迫使人们关注使用,而使用则构成了设计的产品。场景能够针对多种不同的目的,描述各级细节的情况,有助于协调所设计项目的各个方面。”①

卡罗尔所采用的基于场景的设计(scenario-baseddesign)描述了用户完成任务的方式。基于场景的设计由环境设定组成,包括抽象出来代替用户的代理人(agent或actor),还有基于角色的名字,如“会计”或“程序员”等。

尽管卡罗尔的确了解场景在设计过程中的力量和重要性,我们发现他的方法存在两个缺陷:

并排列出优先级之前,应该先考虑用户目标。不解决人类行为的动机,很难进行高层次的产品定义,也很容易被误导。

卡罗尔基于场景的设计方法中缺少了一环,即使用人物模型。人物模型是用户的有形代表,是场景设定中的可靠代理人。人物模型除了反映当前的行为模式和动机外,人物模型还能让人去探索未来用户动机如何影响任务,以及如何对任务进行优先级排序。因为人物模型仿效的是目标,而不仅仅是任务,因此场景解决的问题范围能够扩展到产品定义。人物模型帮助回答了以下问题:“产品应该是什么样的?”,以及“产品看起来应该像什么,有什么样的行为?”

基于人物模型的场景

基于人物模型的场景是用叙事的方式简明地描述运用产品或服务来实现具体目标的一个或多个人物模型。这种方法让我们能够从一个故事作为设计的开端,这个故事从人物模型的角度描述一种理想的体验,聚焦于人及其思考和行为方式,而不是关注科技或商业目标的实现。

场景能够捕捉随时间而出现的用户与产品、环境或系统之间的非语言对话,以及交互功能的结构和行为。目标能够对任务进行过滤,并能在构造场景剧本的迭代过程中对信息显示和控制的组织进行指导。

场景的内容和背景是从研究阶段收集并在建模阶段分析得到的信息中推导出来的。在创建场景剧本时,设计师执行一种角色扮演人物模型,带着人物画像排练日后如何与产品或服务交互,就像演员即兴表演一样。这一过程促使结构和行为的实时综合,通常绘制在白板或写字板上,然后再填补外观和感觉细节。最后,使用人物模型和场景来验证整个过程中的设计创意和猜想是否有效。

三类场景

在设计过程的不同阶段,目标导向设计的方法会采用三类基于人物模型的场景,每一类都相继有针对界面的焦点。第一种是情境场景本,用于在更高层次探索产品如何更好地服务于人物模型的需求。情境场景在执行任何设计草图之前创建。情景场景从人物模型的角度撰写,关注人类活动、感知和期望。正是在开发情境场景时,设计师具有最大的自由来设想理想的用户体验。创造这类场景的更多细节请参考“第4步:构建情境场景”。

一旦设计团队定义了对产品功能和数据,开发出设计框架(见本书第5章),情境场景就被修改了。通过更详细地描述用户与产品的交互、引入设计词汇,情境场景就成为关键路径场景(key path scenario)。这些场景关注最重要的用户交互,始终注意人物模型如何使用产品以达到自身目标。随着越来越多的细节被开发出来,关键路径场景也会反复得到优化。

在此过程中,设计团队使用验证场景在各种情况下测试设计方案。这些场景往往不会那么详细,通常会使用“如果会”等问题质询拟议方案。第5章介绍如何开发和使用关键路径和验证场景。

设计需求:交互的“什么”问题

需求定义阶段决定设计中的“什么”问题:人物模型需要哪些信息和能力来完成其目标。在进入下一个问题之前,阐明交互中需要“什么”并达成一致意见很关键:产品外观是什么样子、有什么样的行为、如何操作、感觉如何。混淆这两个问题是设计交互产品过程中最严重的陷阱之一。很多设计师都想直接跳到细节设计,拿出可能的解决方案。不论你多有创意、技巧多么娴熟,我们都希望你不要这么做。这么做有陷入死循环的风险。如果没有阐明问题并达成一致意见就提出解决方案,结果就是没有清晰、客观的方法评估设计是否适当。这又会导致产品团队和利益相关者中产生“我喜欢”对抗“你喜欢”的主观差异。

不采用这种方法,设计师、利益相关者和客户基本上只能求助于本能和直觉,而这么做对于交互产品这么复杂的东西来说,成功率一向很低。

在其他创造性领域,首先定义“有什么”的重要性广为理解。图画小说家不会一上来就开始写作绘画,而是会研究故事中的人物模型,然后勾画轮廓,创作故事板,粗略勾勒叙述和形式。这也正是我们在定义数字化概念时需要做的。

设计原则

设计产品行为前,首先定义产品会做什么。

设计需求不是特性

要注意,这里提到的需求(requirement)概念不同于该词在业内的常规用法(我们认为业内误用了)。在许多产品开发组织中,“需求”已经成了产品特性或功能的同义词。需求和功能之间显然有关系(我们把这一点作为设计过程的关键部分,详见下一章)。但是我们建议把设计需求当成需要(needs)的同义词。换句话说,在这一步,必须满足人类和商业的需要,这是产品必须满足的目标。

设计需求不是规格说明

“需求”一词在业界的另一种用法是一张功能列表,这份列表通常是产品经理做出来的。这些市场营销需求文档(MRD)和项目需求文档(PRD),在得到良好执行时,是在试图描述“产品是什么”问题,但也存在陷阱。首先,上述列表通常只和任意一种用户研究有着松散的联系,在制订时往往没有认真研究用户需求。尽管文档中描述的内容可能(幸运的话)反映的是一款连贯的产品,但也没法保证会是用户喜欢的产品。

其次,许多市场需求文档和产品需求文档容易将产品需求与实现方式混为一谈。诸如“应该有一个菜单包含”之类详细的界面描述预先假定了一个解决方案,但可能不适用于用户及其工作流程。在设计过程之前命令制订解决方案只会引来麻烦,因为这样很容易导致笨拙杂乱的交互和产品。

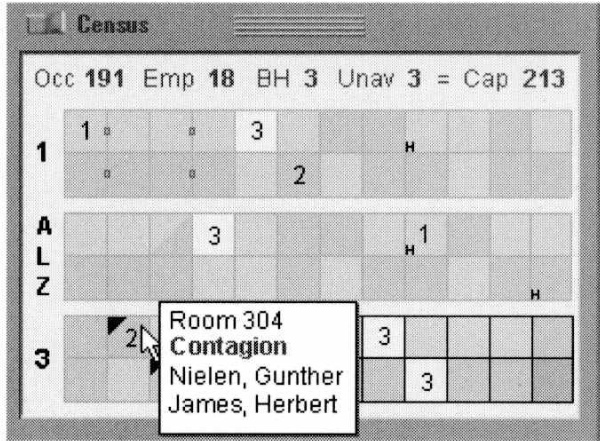

例如,设想设计一款数据分析工具,帮助决策者更好地理解其业务状态。如果不了解需求,直接设计解决方案,你可能会很容易得出这样的结论:这个工具输出的应该是报告。如果执行过用户研究,可能会注意到,报告是普遍被接受的解决方案。不过,如果能够想象一些情节,分析用户的实际需求,可能会发现,决策者实际需要的是在错失机遇或者出现问题之前,认识到异常情况的办法。从这里不难看出,静态的平面报告不是满足这些需求的最好方法。用这个解决方案,决策者必须仔细查看数份报告,才能找到异常和趋势背后隐藏的重要数据。而更好的解决方案可能包括数据驱动的异常报告或实时趋势监控系统。

此类需求文件的最后一个问题是,文档自身对商业利益相关者和开发人员来说用处不大。这种文档无法将清单上的内容视觉化,无法看到能够反映清单所列需求的设计,利益相关者和开发人员都很难根据描述做出决定。

设计需求是战略性的

为了找出最佳方式来满足特定的人群需求,就要从需求着手,而不是从解决方案开始,这里交互设计师有大量的方法来创造强大诱人的产品。分离问题和解决方案是一种方法,这么做能在面对变化的技术显示和崛起的机遇面前,尽可能保持灵活性。通过明确定义用户需求,设计师能够同技术人员一道,找到切实可行的最佳方案,同时保证产品帮助人们达成目标的能力不会妥协。这样的话,执行出现问题时不会殃及产品定义。同样,这样也就可能规划长期技术发展,从而能够提供日益先进的途径来满足用户需求。

我们已经讨论过,人物模型和场景是设计需求的主要来源。尽管人物模型可能是需求等式中最重要的部分,但设计还包括其他需求。人物模型商业需求和限制,以及技术和法律的约束通常是在采访产品的商业和技术利益相关者时收集到的。下一部分将详细地列出需求目录。

需求定义过程

把健壮的模型转化为设计方案需要经过两个主要阶段。如图4-1所示,需求定义回答了关于产品是什么以及要做什么的问题。框架定义则主要回答了产品行为方式和如何构建产品来满足用户目标等问题。

图4-1需求定义过程一览图

在本节中,我们要讨论的是需求定义的细节。第5章讨论框架定义。这里讨论的方法以人物模型场景的方法论为基础,由罗伯特·莱曼、金·古德温、莱恩·哈利、大卫·克罗宁(DavidCronin)和韦恩·格林伍德(Wayne Greenwood)创立,过去10年来经过了Cooper公司设计师们的不断优化。

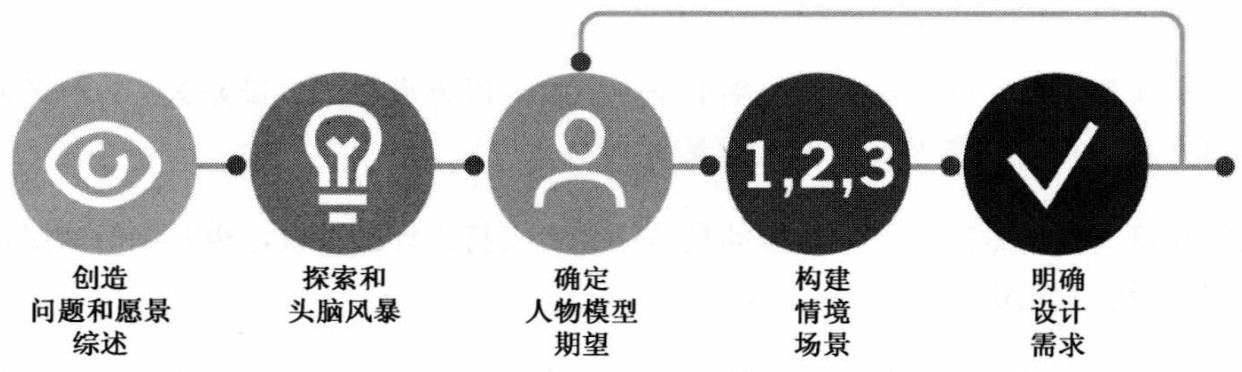

需求定义过程由以下五个步骤组成(本章剩余部分详述):

(1)创建问题和愿景陈述

(2)探索和头脑风暴

(3)确定人物模型期望

(4)构建情境场景

(5)明确设计需求

虽然上述步骤大致按执行的时间先后排列,但它们呈现的是一个循环往复的过程。设计师

可能需要在步骤3和步骤5之间重复多次,直至需求稳定下来。这是本过程的必要环节,不能省略。每一步骤的详细描述如下。

步骤1:创建问题和愿景陈述

在构思过程开始前,设计师要对前进方向有明确的指令,这点很重要。目标导向的方法旨在通过人物模型、场景和设计要求定义产品和服务,不过此刻定义场景和需求的方向通常是很有用处的。我们已经意识到针对哪些用户、目标是什么,但还缺乏清晰的产品要求,这样仍有很大的可能产生困惑。问题和愿景陈述提供了这种指令,非常有益于在设计过程向前推进之前,在利益相关者之间达成共识。

在较高层次上,问题陈述定义了设计启动的目标。设计的问题陈述应该同时为人物模型,以及提供产品给人物模型的企业,简明地反映变化。通常企业和人物模型之间的关注点之间存在因果关系,例如:

X公司的顾客满意率低。市场占有率去年下降了

把商业问题和可用性问题联系起来是推动利益相关者支持设计的关键,也是同时满足用户和商业目标而拟定设计框架的关键。

愿景陈述是问题陈述的倒转,是高层设计目标或委托。在愿景陈述中,将以用户需求为引领,将需求转化为如何让设计愿景满足商业目标。以下是前一个例子中产品重新设计的模板(类似的话语也适用于新产品):

产品X的新设计能够提高用户执行任务X、Y和Z的准确性、效率等,避免他们当前面临的A、B和C问题,从而帮助用户完成目标G。这能显著提高X公司的客户满意度,提高市场份额。

问题和愿景陈述中的内容应该直接从研究和用户模型中获得,用户目标和需求应该从主要和次要人物模型中得出,而商业目标则应该从利益相关者的访谈中提取。

当你重新设计已有产品时,问题和前景陈述很有用。对于新技术产品,或者尚未开发的针对市场设计的产品也有用。有了这些任务,把用户目标和挫折整理成问题和愿景陈述有助于团队建立共识,把精力专注于接下来设计活动的重点事项。

步骤2:探索和头脑风暴

在需求定义的早期阶段,探索和头脑风暴有点讽刺的意味。项目到了现在,我们数日甚或数月以来一直在研究用户并建模,如果说对于解决方案应该像什么样子没有先入之见,那是不可能的。不过,理想情况下,我们希望不带臆断地创建情境场景,而是真正地关注人物模型更可能如何使用产品。在此阶段,我们展开头脑风暴,将脑海中的想法提炼出来,这样才能把这些创意记录下来,暂时先把想法放在那里。

这里的主要目的是尽可能地剔除先入之见。这么做允许设计师保持开放灵活,使用他们的想象力来构建场景,使用分析技能思维从场景中得到需求。此刻头脑风暴的另一个好处是将你的头脑切换到置于“解决方案模式”。在用户研究和建模阶段的大部分工作是分析性的,需要不同的思维模式才能想出创造性的设计。

探索(exploration)一词表明,应该不受约束、不予批判。把所有考虑到的古怪想法(甚至那些没有想到)都说出来,并准备记录下来,妥善保管到过程的后期。你不知道哪些内容后期就能派上用场,但你可能会发现一些美妙的种子,能够放进后面创造的框架中。

也可挑选一些探索性概念与利益相关者或客户分享,帮助你发现他们关于创新解决方案和时间跨度的真正取向。如果利益相关者说,想要天马行空的想象,你可以仔细地挑选探索性概念来测试天马行空的想法,观察他们的反应。如果讨论看起来比较消极,你就知道随着场景推进,需要将想法调整得稍微保守一点。

卡伦·霍尔茨布拉特和休·拜耳描述了一个进行头脑风暴的方法,有助于开启探索会话,特别是团队中包括利益相关者、客户甚至急于开始考虑解决方案的开发人员时。

不要在头脑风暴中花费太多时间。简单的项目用几小时,有一定范围或复杂度的项目用几天时间,就足够让你和你的队员从系统中找出所有的疯狂想法了。如果发现想法已经开始重复,没什么新想法了,就是时候结束了。

步骤3:确定人物模型期望

正如我们在第1章讨论的,人物模型的心理模型是其对现实的内部呈现——她自己如何思考事物、如何解释事物。心理模型是根深蒂固的,在一个人的自我意识中几乎是下意识的,往往是一生经历累积的结果。人们对产品及其工作方式的期望,心理模型透露着大量信息。

因此,界面的呈现模型——设计如何表现和呈现自己——应该尽可能地与我们对用户心理模型的理解相契合,这点很重要。呈现模型不应反映实现模型,即产品实际的内部构造方式。

为了达到这一目标,我们正式记录这些期望。这是需求的一个重要来源,对于每个主要和次要人物模型,我们要确定以下几点:

人物模型描述中可能包含了充分的信息,能够直接回答这些问题。不过,研究数据仍是极其丰富的资源。运用这些数据来分析访谈对象,如何定义和描述构成对象使用模式一部分的物体和动作,以及对象使用的语言和语法。这里有需要寻找的问题:

步骤4:构建情境场景

所有的场景剧本都是关于人及其活动的故事,而情境场景是我们使用的三种场景类型中最像故事的一种。

情境场景讲述的是某个人物模型的故事,有着多样的动机、需求和目标,这个人物模型以自己最典型的方式,使用产品的未来版本。情境场景展现了人物模型使用场景,包括了环境和组织(对于企业系统而言)考量。

正如我们之前讨论的,设计由此而始。开发情境场景时,重点是如何才能使设计的产品最有效地帮助人物模型实现目标。情境场景建立在一天或者其他有意义的一段时间中,主要和次要人物模型与系统之间(或者与其他人物模型之间)的主要接触点。

情境场景应该范围广而浅,不应该描述产品或交互的细节,而应该从用户的角度专注于高层次的动作。重要的是首先制订出宏观轮廓,系统地找出用户需求。只有这样才能设计合适的交互动作和界面。

情境场景解决了以下问题:

产品在什么背景下使用?

是否有多个用户使用单个工作站或者设备?

情境场景不应该像当前一样代表产品行为。这些场景代表的是目标导向产品这个美丽新世界,因此,特别是在初始阶段,重点是解决人物模型的目标。不要担心如何完成目标。最初要把设计当成某种有魔法的黑盒子。

多数情况下,可能不只需要一个情境场景。如果有多个主要人物画像,更是如此,但有时一个主要人物模型也可能有两个或者多个不同的使用场景。

场景也完全由文字构成。我们还没有讨论形式,仅仅讨论了用户和系统的行为。这种讨论最好用文本叙述来完成,“怎么做”的问题留到后面的改进阶段。

情景场景示例

以下是一个情景场景针对主要人物模型的第一次重复,产品是一款个人数字助理(PDA)式电话,这里所指的电话,既包括设备也包括设备的服务。薇薇安·斯特朗(Vivien Strong)是印第安纳波利斯市的一个房地产中介,她的目标是平衡工作和家庭生活、完成交易,让每个客户都感觉自己是她的唯一客户。

薇薇安的情境场景如下:

(1)早上梳洗完毕后,薇薇安用电话查收邮件。因为手机的屏幕足够大,网络连接速度也够快,所以在她急匆匆地为要上学的女儿爱丽丝做三明治之际便收电子邮件,手机可比启动电脑方便多了。

(2)薇薇安收到一封邮件,来自新客户弗兰克,他想下午去看房子。手机里有他的联系信息,所以现在在邮件中一个简单动作就可以呼叫对方。

(3)在与弗兰克通电话时,薇薇安安切换到免提状态,这样她能够在谈话的同时看到屏幕。她查看自己的行程表,确定哪段时间还有空闲。当她做出新的安排时,电话会自动记录她与弗兰克的约会,因为电话知道她在同谁交流。谈话结束后,她快速输入那处房产的地址。

(4)把爱丽丝送到学校后,薇薇安前往房地产办公室收集另一个会面所需要的材料。她的电话已经在Outlook里更新了她的预约信息,所以办公室里的人都知道她下午会在哪里。

(5)一天过得很快,结果薇薇安有点晚了。她朝着即将带弗兰克参观的房子出发时,电话提醒她,距离预约还有15分钟。打开电话后,不仅能看到预约,还能看到与弗